過去の衆院選

衆院選2017

連載「数字で探る」

県内各地で激戦が繰り広げられた10月の第48回衆院選は、全国で最も僅差となった新潟3区の戦いや、無所属勢の健闘をはじめ、さまざまなドラマを生んだ。熱戦の跡を、鍵となる数字を基に探った。

【1】現制度で全国過去最少

【2017/11/08】

50票差の3区

わずか50票差で当選したとの報がもたらされた瞬間、3区の無所属前職・黒岩宇洋氏は驚き、ぼうぜんとした表情で、笑みはまったくこぼれなかった。

現行の小選挙区比例代表並立制が導入された1996年以降、今回も含めて8回の衆院選が行われた。全国で延べ2384回あった小選挙区の戦いのうち、3区の50票差は最少で、まさしく大接戦。相手の自民党前職、斎藤洋明氏を誤って当選確実と報じるマスコミも出たほどで、黒岩氏にとって一時は、生きた心地がしない夜となった。

複数が当選できた中選挙区時代にさかのぼると、県内でもさらなる接戦はあった。1953年の旧新潟1区では、北昤吉氏(自由党)が12票差で最下位当選に滑り込んだ。また52年の旧2区では、後の法相稲葉修氏(改進党)が23票差で涙をのんでいる。

現在の小選挙区制は1人しか当選できなくなったが、比例代表による復活当選という救済策がある。

3区で敗れた斎藤氏もこの枠で救われた。自らの得票数を、黒岩氏の票数で割った「惜敗率」は99・94%。今回、小選挙区で落ちた自民党候補の場合は、勝者にどれだけ迫ったかを示す惜敗率が高い順に4人まで復活できた。斎藤氏は文句なく、この枠のトップだった。

一方で、無所属候補は制度上、比例代表に重複立候補できない。

6区の無所属新人、梅谷守氏は9万2千票余りを獲得しながらも、自民党前職の高鳥修一氏に2212票届かずに落選した。惜敗率は97・65%。全国では80%台でも当選する候補が少なくなく、本県で比例復活した2区の自民党前職、細田健一氏は83・53%だった。

もともと民進党の候補だった梅谷氏は、いずれかの政党から出ていれば、比例復活した可能性がある。政党本位の現制度で、無所属は厳しい戦いを強いられることを、6区の一戦を浮き彫りにした。

【2】構図鮮明 民進系が底力

【2017/11/09】

全国唯一 無所属3勝

「後がない」「退路を断った」。今衆院選では、県内の無所属候補から悲鳴のような訴えが聞かれた。比例代表での復活当選がない背水の陣。結果は6小選挙区のうち、民進系無所属が3つの区を制した。全国289小選挙区の無所属当選は計26人で、3勝を挙げたのは本県だけだった。

勝ったのは、いずれも民進党(旧民主党)県連代表の経験がある前職の2区・鷲尾英一郎、3区・黒岩宇洋、4区・菊田真紀子の3氏だ。民進党の分裂騒動の中、合流先とされた希望の党から出馬せず、野党や市民団体の支援を幅広く受けやすい無所属を選択。与野党対決の構図が鮮明になり、政権批判票を取り込んだ。

個人後援会の整備に力を入れてきたという共通点もある。前回2014年の選挙において、黒岩氏は小選挙区で自民党候補を破った。鷲尾、菊田両氏も小選挙区では接戦で敗れたものの、比例復活で生き残った。今回の無所属3勝は、民進系の中堅どころが底力を発揮したともいえる。

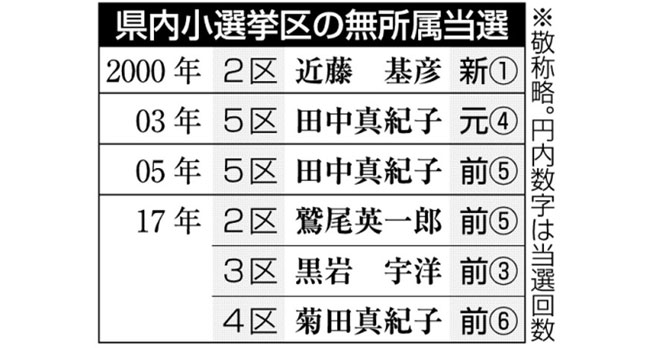

県内では小選挙区制が導入された1996年から2014年までの7回の衆院選において、無所属の当選者は延べ3人。いずれも元自民党だったり、その後自民党に入ったりした。

非自民党系の無所属がかつて最も勝利に近づいたのは1996年だ。元社会党衆院議員だった関山信之氏(1区)、筒井信隆氏(6区)が新進党や社民党などの推薦を受けて、自民党候補に挑んだが惜敗した。筒井氏は10万3307票を獲得しながらも、4千票ほど及ばず、全国で最多得票の落選者となった。

今回は筒井氏の娘婿である6区の無所属新人、梅谷守氏が9万2千票余りを得ながら落選。比例復活がないという制度のはざまで、大量の「死に票」が出た。

現制度において無所属候補は政見放送ができず、ポスターやビラの枚数、選挙事務所の数も政党公認と比べ少ない。政党公認に有利となっている中、自民党候補の基盤の弱さにも助けられ、全国唯一の無所属3勝は生まれた。

【3】上昇幅首位 激戦反映か

【2017/11/10】

投票率全国2位62.56%

10月の衆院選は終盤になっても、県内各陣営から「盛り上がりがあまり感じられない」といった声が漏れ、投票率はそれほど上がらないとの見方が多かった。

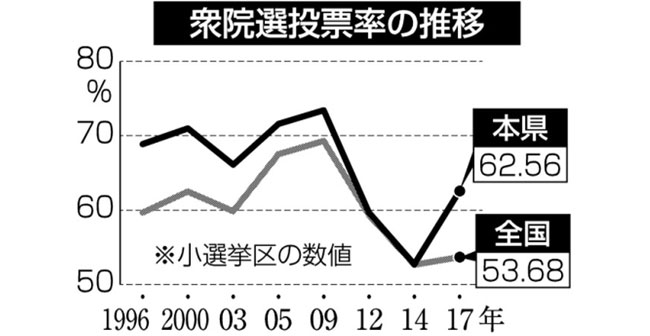

しかし、ふたを開けてみれば小選挙区の投票率は62・56%と前回2014年に比べて9・85ポイントもアップした。投票率は山形県の64・07%に次いで全国2番目の高さ。上昇幅は全国一だった。

県内の投票率は前々回12年の59・66%、前回14年の52・71%と連続して戦後最低を更新。いずれも全国平均とほぼ同じだった。それが今回は全国の53・68%を8・88ポイント上回った。

理由について県選挙管理委員会や陣営関係者は主に二つを挙げる。

一つは「12、14年ともに12月という冬場の選挙で低かったのでは」(県選管)との見立てだ。前回は投開票日に雪も降った。それに比べて今回は投票に行きやすかったとみる。

もう一つは各区が激戦になったこと。希望の党の立候補者がゼロだった4府県の一つとなり、野党側の乱立が避けられた。与野党が真っ向からぶつかる構図で、関心が高まったとみる向きは多い。12・64ポイント上がった5区をはじめ、他の区でも8・54~10・78ポイントアップした。

もともと本県の投票率は、全国平均より高い傾向にあった。1996年に小選挙区制が導入されて以降も、09年までの5回は4~9ポイントほど全国を上回っていた。今回は平常に戻ったとも言えそうだ。

投票率は勝負の行方を左右するとして、各陣営とも気に懸けていた。一概には言えないものの、投票率が上がると選挙に行く人が増えるとみられる無党派層が特に焦点だった。

10月の世論調査によれば、自民党に次いで2割強を占めるボリューム。支持基盤が十分ではない自民党の若手候補は自転車で演説して回ったり、ガラス張りの選挙カーを導入したりし、無党派層を意識し、アピールした。

ただ出口調査をみると、奏功したとは言いがたい。小選挙区で敗れた1~4区の自民党候補は無党派層の3割前後しか取り込めず、勝利した野党系の7割前後とは大きな差が付いた。当落を分ける一因となった。

【4】他県の強さで3人復活

【2017/11/11】

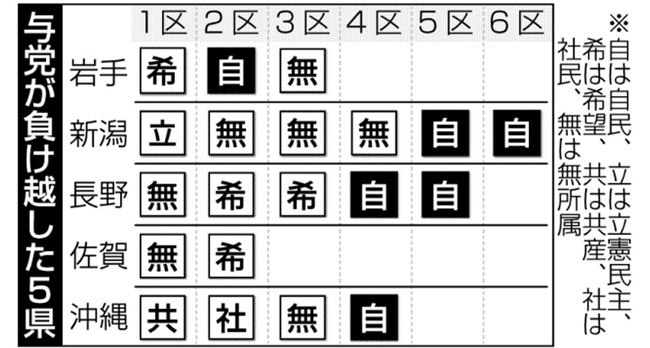

小選挙区 自民2勝4敗

全国的には自民党が大勝した10月の衆院選だが、県内には異なる光景が広がった。1~4区の自民党前職が野党系に敗れ、小選挙区では2勝4敗と負け越し、5勝1敗だった前回から一挙に暗転した。公明党も含めた与党の負け越しは、全国で5県だけだった。

小選挙区で敗れた4人は全員2期生で、支持基盤の弱さが一因だ。ただそれだけでなく、党への支持を反映する比例代表の得票でみると、与党にとって決して容易な戦いではなかったことがうかがえる。

比例代表北陸信越ブロック(新潟、長野、富山、石川、福井5県)において、「自民+公明」の与党系が県内で獲得した得票の割合は46%だった。小選挙区で敗れた1区は44%、2区48%、3区49%、4区45%。野党がまとまった今回の構図では、苦戦する状況だったことが浮かぶ。

党勢でいえば、自民党は敗れた4人のうち3人が比例復活し、小選挙区で勝った2人と合わせた本県関係議員は5人を確保。党内には「何とかこの程度で踏みとどまれた」とする声もある。

しかし本県で3人が復活できたのは富山、石川、福井で自民党が全勝し、比例復活枠が本県に回ってきやすい状況だったという背景がある。他県の強さに助けられた形で、地力には課題を残した。

与党が負け越したのは本県のほか、岩手、長野、佐賀、沖縄の各県だった(無所属が自民党に追加公認された山梨を除く)。佐賀以外の4県には共通点がある。昨年7月の参院選で野党が連携して統一候補を立て、自民党を破ったことだ。

参院選新潟選挙区では民進、共産、社民、生活(現自由)4党が推薦した無所属候補が、公明党の推薦を得た自民党公認候補に約2千票差で勝利。この流れは衆院選の野党連携につながった。

今衆院選で野党側の2勝1敗だった岩手県では、小沢一郎・自由党共同代表が初めて無所属で出馬し、共産党とも連携して17回目の当選を決めた。沖縄県では、共産党と社民党がそれぞれ全国唯一の小選挙区の議席を得た。

参院選で野党系が強かった地域が、衆院選でも一定の成果を残したといえる。

【5】小選挙区の連勝難しく

【2017/11/14】

連続当選回数3回

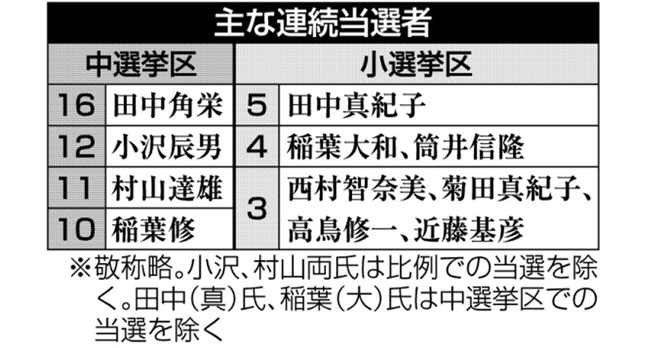

本県小選挙区で今回、連続当選したのは3区の黒岩宇洋(無所属)、6区の高鳥修一(自民)の2氏だった。高鳥氏の3連勝が、現役衆院議員の中で最多タイだ。1993年衆院選まで続いた中選挙区制では10連勝以上の「猛者」が複数いたが、1人しか当選できない小選挙区で当選を続ける難しさが改めて浮き彫りになった。

関係者が小選挙区での連続当選が難しい理由の一つに挙げるのが「風」だ。

象徴的なのが、政権交代につながった2009年と12年の総選挙。09年は全国的に自民党に逆風が吹き、本県の全6小選挙区で民主党(現民進党)候補が当選した。12年は一転、民主党政権への失望から、自民党候補が全選挙区を制した。

中選挙区制では連勝記録の長さが目立つ。田中角栄元首相の16連勝を筆頭に、小沢辰男氏が12連勝(比例単独含め13連勝)、村山達雄氏が11連勝(同12連勝)、稲葉修氏が10連勝と、10連勝以上が4人いる。一つの選挙区で2~5人が当選できるため、最下位に滑り込み、連勝記録をつないだ例もある。得票率が低くとも当選できるのが中選挙区の特徴だった。

一方、過去8回の小選挙区選挙では、5区の田中真紀子氏の5連勝(中選挙区を含め6連勝)が県内最多だ。今回は3連勝を目指した自民党の2期生3人が、支持基盤の弱さもあって全員敗北。自民党では通算4期目を狙った高鳥氏だけが連勝した。

ただ小選挙区で敗れても比例復活がある。4区の菊田真紀子氏は比例復活2回を挟み6回連続、2区の鷲尾英一郎氏は比例3回を含め5回連続で当選した。

選挙戦では「小選挙区で当選しないと党内で存在感が高まらない」と訴える候補も目立った。全国では「風」の向きに左右されず小選挙区で8連勝している議員もおり、多くが大臣や党の要職に就いている。安定した支持基盤を築き、小選挙区で当選を重ねることは本県の声を国政に届けやすくなることにもつながる。