過去の衆院選

衆院選2021

候補の考え

県内小選挙区16人アンケート

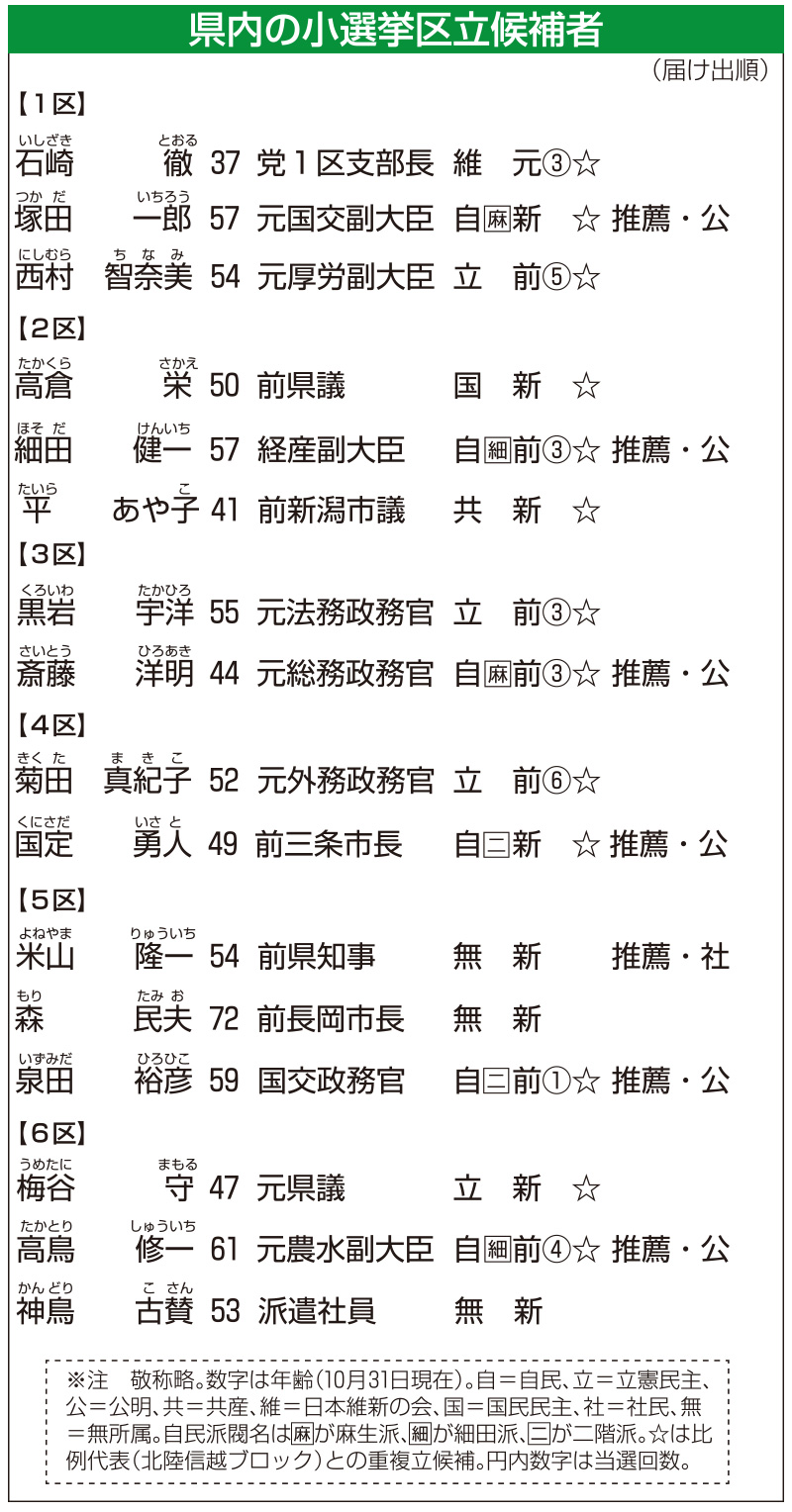

新潟日報社は衆院選の県内6小選挙区に立候補した計16人に政策評価などを尋ねるアンケートを実施し、公示日の10月19日までに全員から回答を得た。

表の見方

選挙区ごとに各候補者が回答した項目を名字と、政党別に色分けしたマークで記した。政党のうち立民は立憲民主、維新は日本維新の会、国民は国民民主。同じ回答の場合は左から届け出順に並べた。敬称略。

-

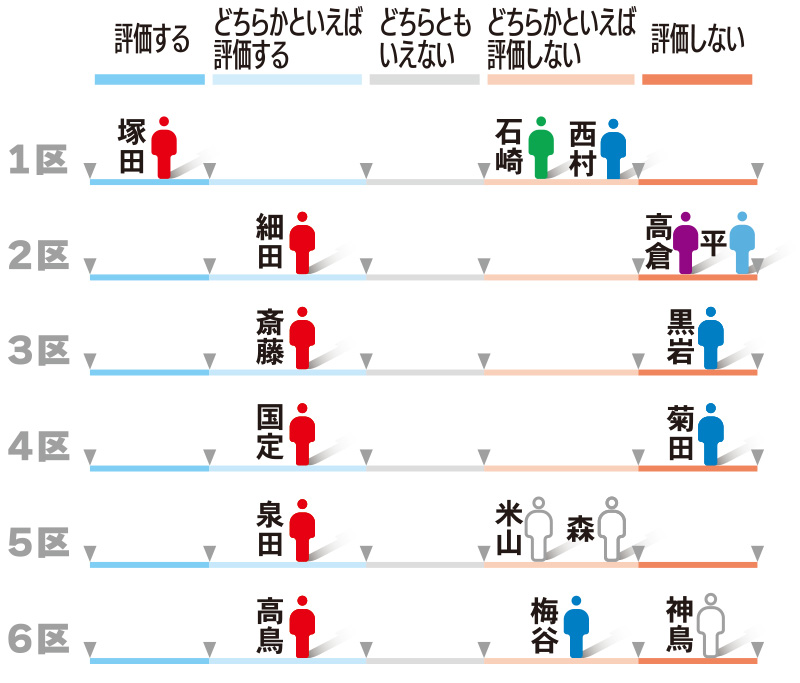

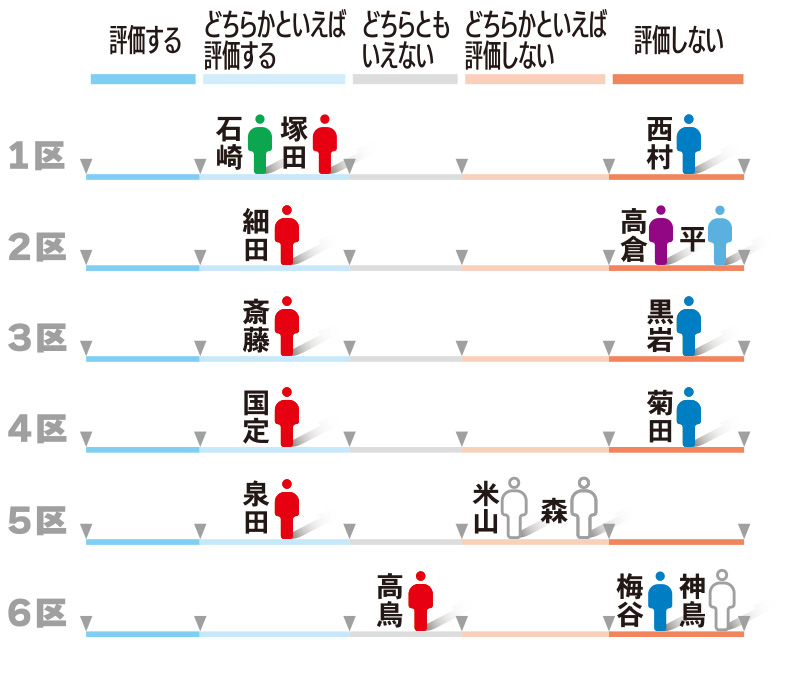

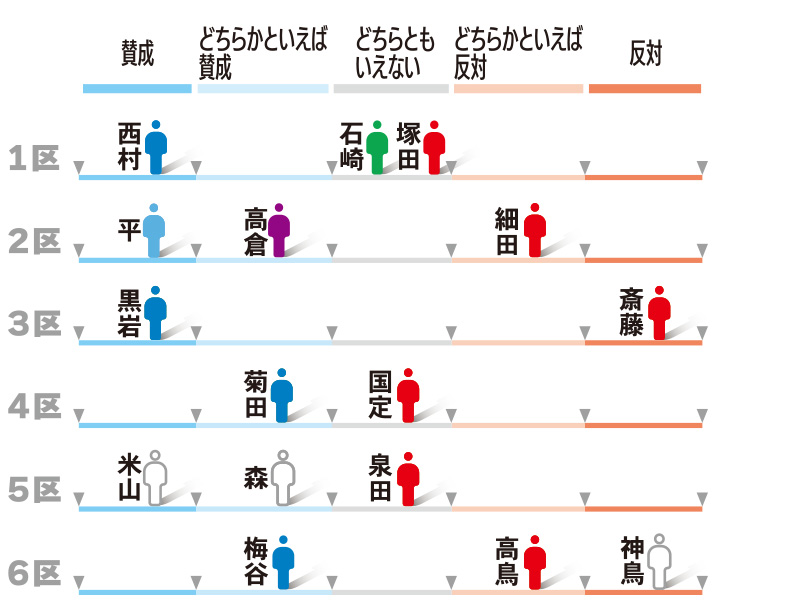

政府の新型コロナウイルス対策を評価しますか

-

政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年4月、全国に緊急事態宣言を発令。その後も感染が広がるたびに同宣言やまん延防止等重点措置の発令を繰り返した。「切り札」としたワクチン接種では希望する国民が接種できるよう一定量は確保したものの、感染の「第5波」では医療提供体制が逼迫(ひっぱく)し、対応が後手に回ったとして批判を浴びることもあった。

自民党候補は6人全員が「評価する」「どちらかといえば評価する」を選び、それ以外の全員は「評価しない」「どちらかといえば評価しない」を選択した。

-

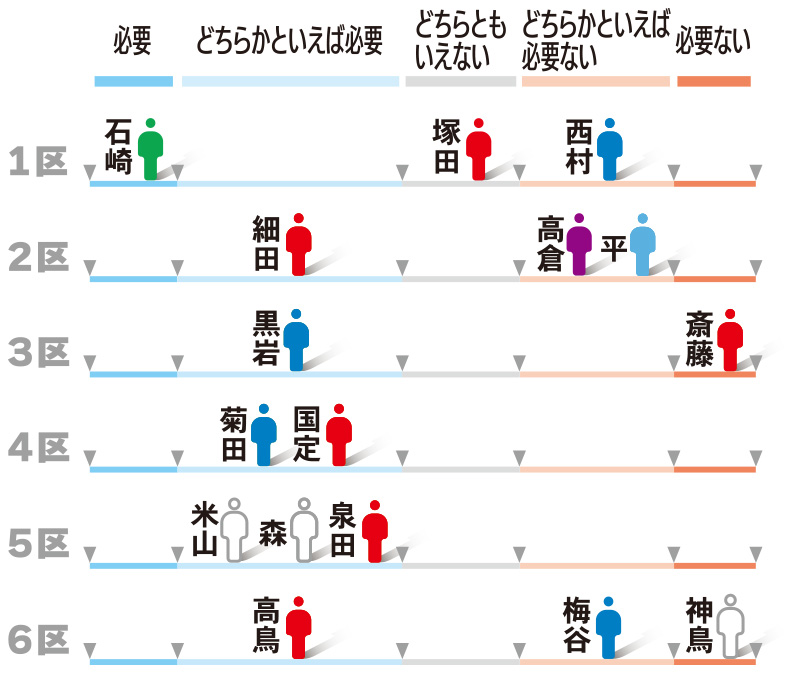

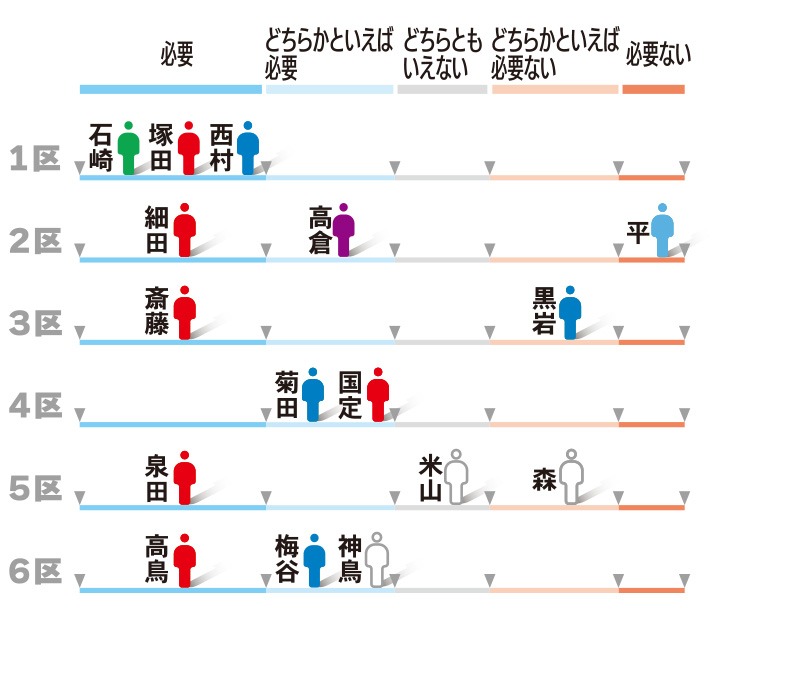

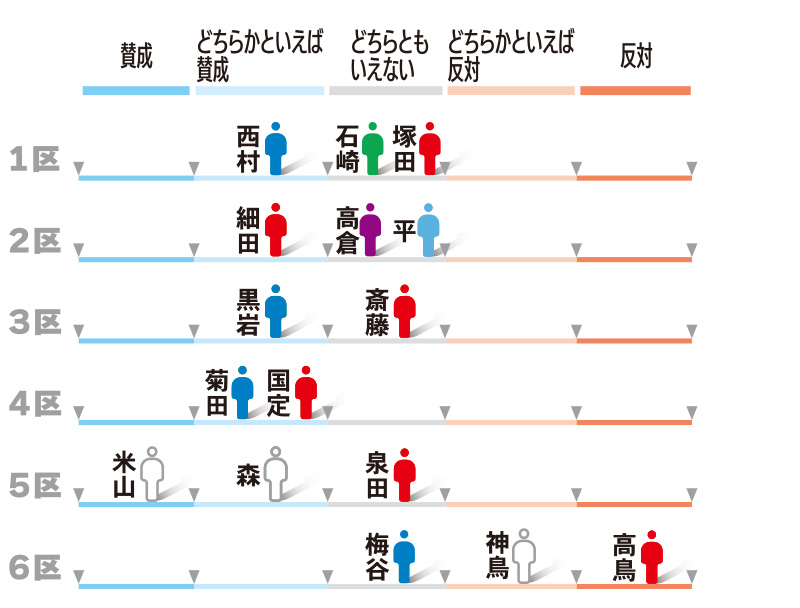

感染力の強い新たな変異株に備えたロックダウン(都市封鎖)の法的整備は必要ですか

-

新型ウイルスの感染拡大を防ぐため、法的規制によって外出を厳しく制限する「ロックダウン」(都市封鎖)に対し、政府は「日本にはなじまない」と否定的な姿勢を貫いている。ただ賛否両論あり、全国知事会が導入を提言したのに対し、自民、公明など5党が賛成、立憲民主、共産など3党が反対と回答した。

県内候補者でも、自民の細田、国定、泉田、高鳥と立民の黒岩、菊田が「どちらかといえば必要」とし、自民の斎藤と立民の西村、梅谷が「必要ない」「どちらかといえば必要ない」と答えるなど、同じ党でも意見が割れている。

-

アベノミクスとそれを継承した菅政権の経済対策を評価しますか

-

安倍晋三元首相は第2次安倍政権で金融緩和、財政出動、成長戦略を三本の矢と位置付け、経済政策「アベノミクス」を進め、円安と株高をもたらした。一方で、大企業や富裕層が潤い、続いて中小企業や国民にも富が回るという「トリクルダウン」を狙ったが、多くの国民にとって景気回復の実感は乏しかったとの指摘もある。同様の経済政策は菅政権にも継承された。

高鳥を除く自民党候補と石崎は「どちらかといえば評価する」を選び、無所属候補を含むその他全員が「評価しない」「どちらかといえば評価しない」とした。高鳥は「アベノミクスと菅政権の経済政策は別物」として、「どちらともいえない」を選んだ。

-

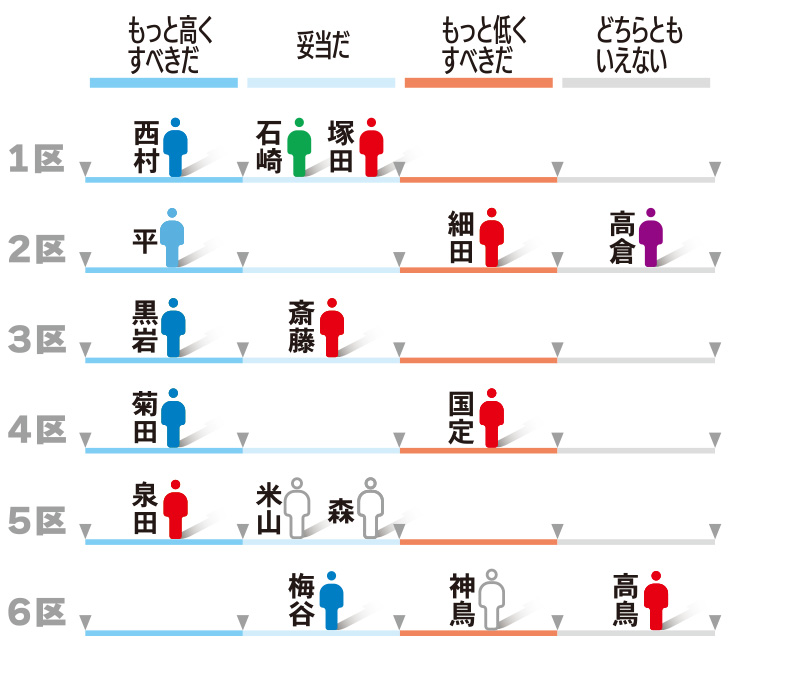

2030年度の温室効果ガス排出量を13年度比で46%削減する政府の目標設定は妥当と考えますか

-

菅義偉前首相は今年4月の気候変動に関する首脳会合で、温室効果ガス排出削減目標について、2030年度に13年度比で46%削減を目指すと表明した。これを受け、政府は9月に地球温暖化対策計画を改定し、この目標を明記。再生可能エネルギーの大幅導入や省エネの徹底などによる目標達成を描くが、実効性に課題があるとも指摘される。

この目標設定について、野党候補には「もっと高くすべきだ」との意見が目立った。自民党候補の評価は分かれた。

-

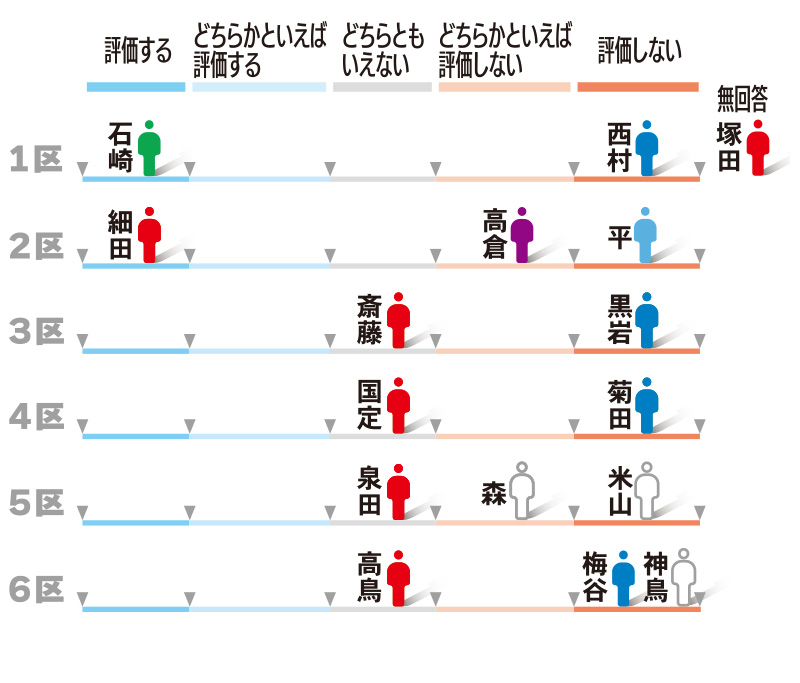

日本学術会議が推薦した会員候補を政府が任命拒否したことを評価しますか

-

昨年10月、日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命拒否が判明。6人は政府の安全保障政策などに反対の立場を表明していたため、野党は「恣意(しい)的な人事」と批判。学術界は「学問の自由」への侵害だと反発した。だが、菅義偉前首相は「総合的、俯瞰(ふかん)的な活動を確保する観点から判断した」と繰り返し、具体的な理由は「人事に関わる」と説明を避け続けた。

石崎を除く野党、無所属候補全員が「評価しない」「どちらかといえば評価しない」を選択。自民党候補は「評価する」「どちらともいえない」に分かれた。

-

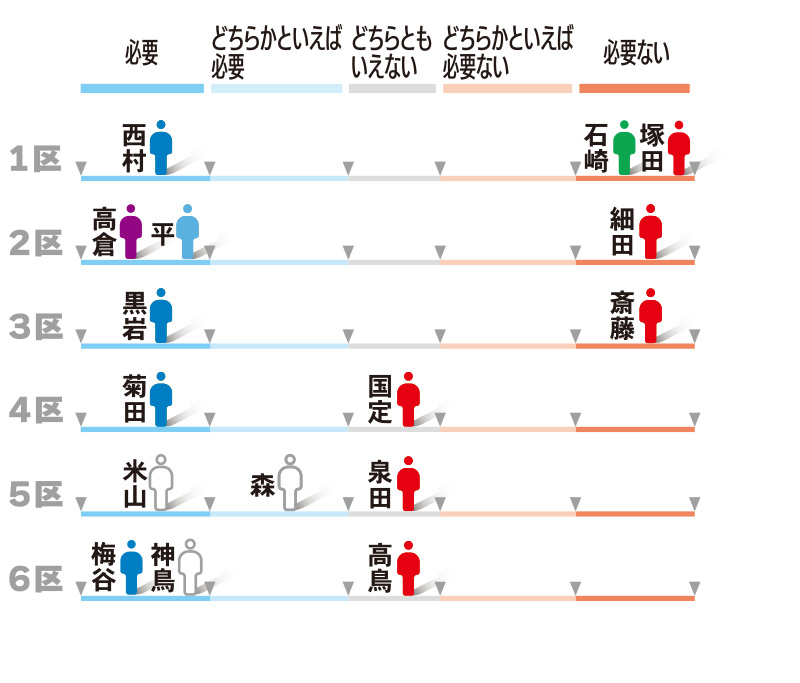

森友学園を巡る公文書改ざん問題の再調査は必要と考えますか

-

2017年、国有地が森友学園に格安で売却された問題が表面化した。安倍晋三元首相の昭恵夫人が一時、名誉校長に就いていたため、影響が疑われた。財務省は関連する公文書の改ざんを近畿財務局に指示し、職員赤木俊夫さんが改ざんを苦に自殺した。妻雅子さんは「真実を知りたい」と再調査を求めているが、岸田文雄首相は必要性を否定している。

再調査について、自民党候補と石崎は「必要ない」「どちらともいえない」を選択した。それ以外は全員が「必要」「どちらかといえば必要」と回答した。

-

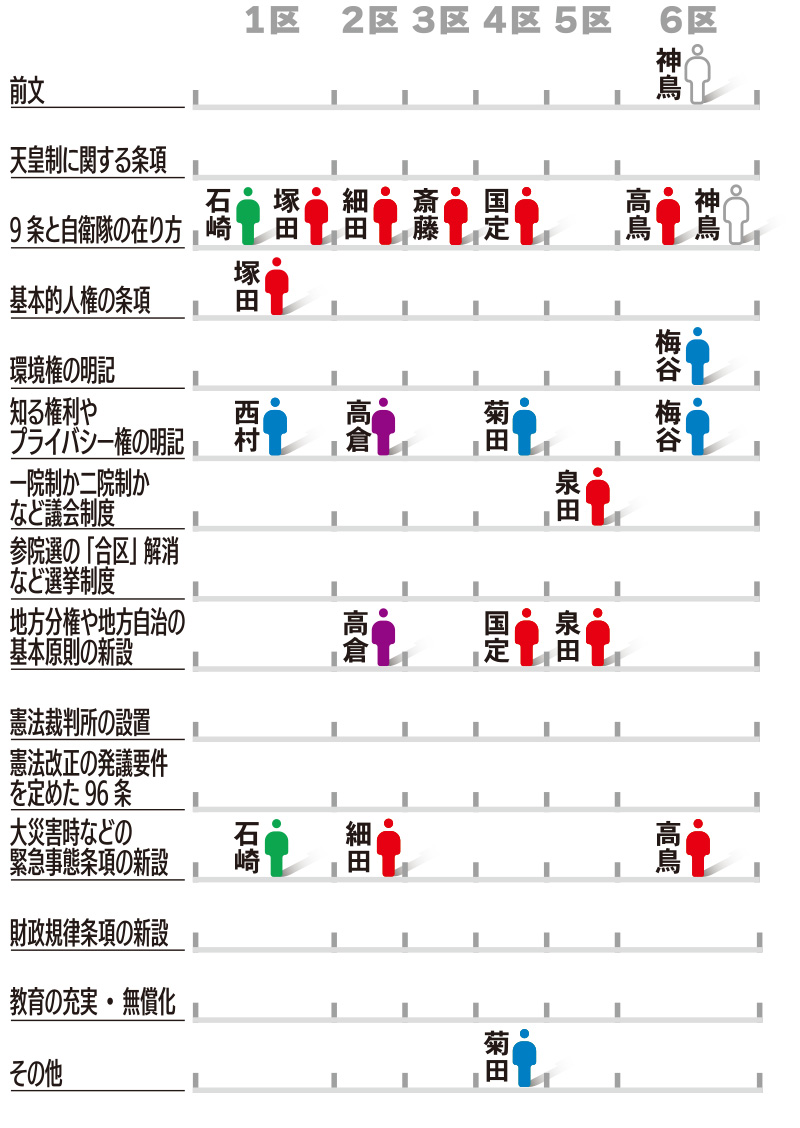

憲法改正は必要と考えますか

-

-

Q7で「必要」「どちらかといえば必要」と答えた方に伺います。何を対象に改正が必要と考えますか(二つまで回答)

-

改憲が必要かは、自民6人のうち塚田、細田、斎藤、泉田、高鳥が「必要」、国定が「どちらかといえば必要」と答えた。立民は4人のうち西村は「必要」、菊田、梅谷も「どちらかといえば必要」とした。共産の平は唯一「必要ない」とし、立民の黒岩、無所属の森は「どちらかといえば必要ない」と回答した。

改憲が「必要」「どちらかといえば必要」と答えた候補にだけ、Q8で具体的に改正が必要な項目を二つまで挙げてもらった。

最も多かったのは「9条と自衛隊の在り方」で7人。自民の塚田、細田、斎藤、国定、高鳥のほか、維新の石崎らが選択した。

次いで多かったのは「知る権利やプライバシー権の明記」で4人。立民の西村、菊田、梅谷と、国民の高倉が選んだ。「地方分権や地方自治の基本原則の新設」と、「大災害時などの緊急事態条項の新設」は、いずれも3人が挙げた。地方分権―は首長経験のある国定、泉田が選択した。

「その他」を選んだ菊田は具体的に「首相による解散権乱用の制限」とした。

-

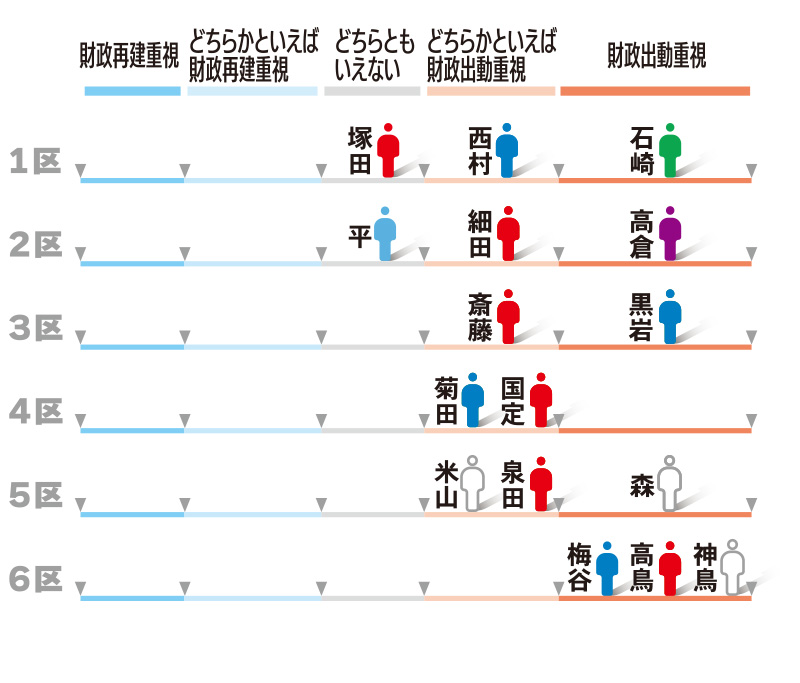

財政再建を重視しますか、当面は景気対策のため財政出動を重視しますか

-

新型コロナウイルスの流行で疲弊した経済を立て直すため、各党は公約でさまざまな方策を打ち出しており、実現するには財政出動が必至の状況だ。一方で財務次官が月刊誌に寄稿し、最近の政策論争を「ばらまき合戦のようだ」と批判。財政再建が喫緊の課題だと訴えて議論を呼んだ。

本県候補16人のうち与野党、無所属の14人が「財政出動重視」「どちらかといえば財政出動重視」を選んだ。塚田、平は「どちらともいえない」だった。

「財政再建重視」は「どちらかといえば」も含めて一人もいなかった。

-

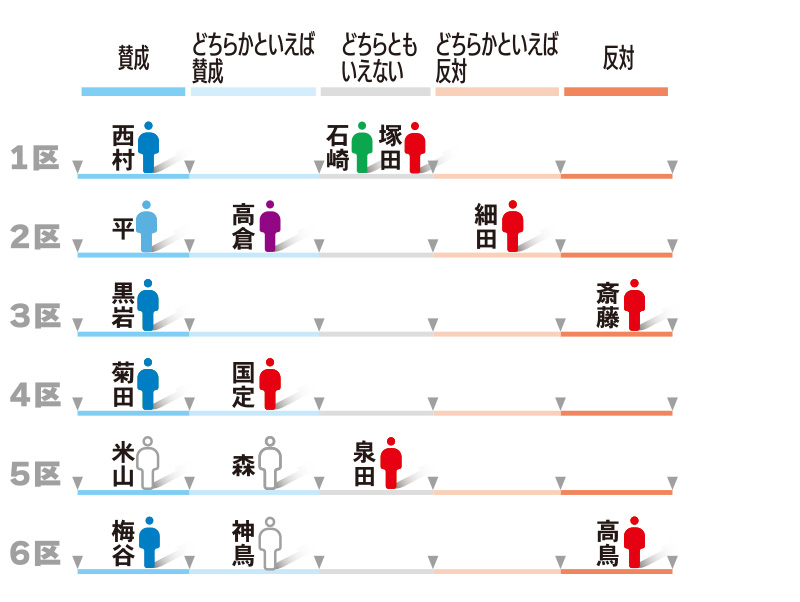

選択的夫婦別姓制度に賛成ですか、反対ですか

-

結婚の際に一緒の姓にするか別々の姓にするかを夫婦ごとに決められる「選択的夫婦別姓制度」の導入については、衆院選公示前に行われた与野党9党の党首討論で自民総裁の岸田文雄首相を除く8党首が、来年の通常国会への法案提出に意欲を示した。一方、自民党内では意見の隔たりが大きいテーマだ。

制度に「賛成」と回答したのは6人、「どちらかといえば賛成」は4人だった。特に野党系の候補に多かった。「反対」「どちらかといえば反対」は自民の3人。残る自民、維新の3人は「どちらともいえない」だった。

-

同性婚の法制化に賛成ですか、反対ですか

-

ヨーロッパなどでは同性婚を認める動きが広がっているが、日本では法律で認められていない。ことし3月、札幌地裁は同性婚を認めないのは法律の下で誰もが平等だと定めた憲法14条に違反する、との判断を示した。違憲判断は初めてで注目された。一方、同性婚は「家族の在り方の根幹に関わる問題」として法制化に慎重な意見もある。

アンケートで「賛成」「どちらかといえば賛成」は計8人。ほぼ野党系だった。自民の3人を含む計4人は「反対」「どちらかといえば反対」と回答した。

-

外国人労働者の受け入れ拡大に賛成ですか、反対ですか

-

外国人労働者の受け入れを拡大する新制度を盛り込んだ改正入管難民法が2019年4月に施行された。国内の外国人労働者数は20年に172万人に達し、15年に比べて約9割増えた。国内には、外国人労働者抜きには成り立たない業種もある。ただ、長時間労働や残業代未払いなど劣悪な職場環境が常態化しており、改善が急務になっている。

受け入れの拡大に「賛成」「どちらかといえば賛成」としたのは7人。「反対」「どちらかといえば反対」は2人だった。残る7人は「どちらともいえない」と答えており、判断の難しさをうかがわせた。

-

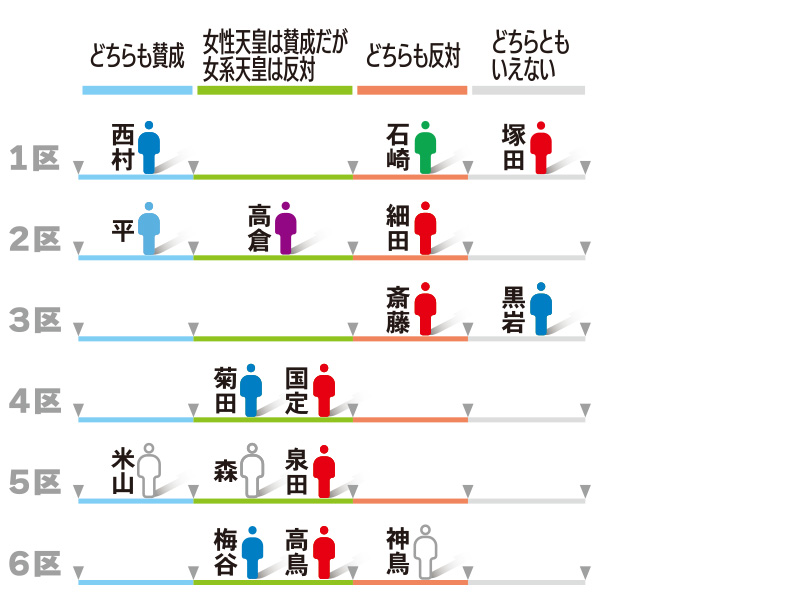

女性天皇、女系天皇に賛成ですか、反対ですか

-

安定的な皇位継承策を議論する有識者会議はことし6月、皇位継承資格を男系男子に限定する皇室典範の規定を尊重し、女性・女系への資格拡大を見送った。

保守派には女性・女系の容認は「日本の伝統を破壊する」との意見が根強いとされる。一方、共同通信がことし4月に実施した世論調査では女性・女系天皇を容認する声が計80%以上の多数を占めた。

本県候補で最多は「女性天皇は賛成だが女系天皇は反対」で7人。国定、泉田、高鳥の自民3人のほか、野党側も菊田、梅谷、高倉が選択した。次いで多かったのは「どちらも反対」の4人。「どちらも賛成」は野党系の3人だった。