第7弾 佐渡

[未来のチカラ in 佐渡]

つながれば もっと輝く

10年後の佐渡に必要なモノ、コト、人~持続可能な島へ~

-提言フォーラム詳報-

新潟日報 2021/12/02

新潟日報社が2021年10月から展開する「未来のチカラin佐渡」の中核となる提言フォーラム「10年後 さらに輝く地域へ」が11月29日、佐渡市両津湊の佐渡島開発総合センターで開かれた。島内で地域づくりに取り組む20~40代の住民6人が「10年後の佐渡に必要なモノ、コト、人~持続可能な島へ~」をテーマに提言を作成。渡辺竜五市長を交えたパネルディスカッションでは、提言を基に佐渡の将来像を探った。フォーラムの内容を詳報する。

10年後の佐渡について意見を交わした提言フォーラム=2021年11月29日、佐渡市両津湊

住民の発表

共感誘う「暮らしを楽しむ」 人呼び込み島が元気に

10年後も佐渡がさらに輝く地域になるために何が求められているのかについて、菓子製造や地域おこしなどに携わる住民6人が、理想像とその実現に向けた提言をまとめた。代表として3人が発表。住民が日々の生活を楽しむこと、移住希望者や島外企業から選ばれる地域づくりを掲げた。

人口減少や少子高齢化、若者の島外転出が進む佐渡市。一方、佐渡の暮らしに魅力を感じて移住する人たちが年間500人を超えているとし、「移住の動きを、持続可能な島に向けた追い風にすべきだ」と強調した。

発表では「日々の生活を楽しむ住民」「世代間交流による歴史文化の継承」など10年後の佐渡の理想像を提示。赤泊地区で特産「カヤの実」を使った菓子を手掛ける野口菜々さん、相川地区で空き家を活用したまちづくりなどに取り組む根岸建次さん、小木町地区を担当する地域おこし協力隊員の奥野航さんが、それぞれ提言を発表した。

両津港に近い道の駅「あいぽーと佐渡」で地元の農産物などを販売するマルシェの常時開催を提案。観光客が佐渡の日常に触れるスポットになると指摘した。

マルシェは、大学生らがスモールビジネスとして挑戦できる「教育の場」にもなる点を挙げ、「マルシェでの経験を基に、空き店舗への出店につながれば地域活性化にも寄与できる」と強調した。

生業の傍ら、農業や漁業などにも励む伝統的な生活スタイルをヒントに、繁忙期の異なる業種の仕事を組み合わせて通年雇用を維持する仕組みを提言した。具体案として国の制度「特定地域づくり事業協同組合」の活用を提案。佐渡が「豊かな自然が楽しめる『マルチワーカー』の先進地になる」との可能性を示した。

産業の復活や地域資源の活用も盛り込まれた。島内に多く自生するツバキを活用し、かつて一大産地だったつばき油の製造と販路の開拓、佐渡で養殖が盛んなカキの殻をしっくいの材料に生かすといったアイデアが紹介された。

交通網の整備充実も不可欠だとし、小木-直江津航路のカーフェリー就航、空路実現へ官民一体で機運を高めたいとした。

提言では、情報発信の充実を図ることを指摘。継続が困難な事業の情報を集約し、担い手を募集するウェブサイトの立ち上げを提案した。佐渡への移住を考える人向けの情報提供にも力を入れる必要性を強調した。

提言と具体的な取り組みを踏まえ、「日々の生活を楽しむ姿に共感し、島外から人が集まる。外部とのつながりをつくることが、持続可能な地域の実現に近づく」と訴えた。

奥野航さん

根岸建次さん

野口菜々さん

パネルディスカッション

フォーラムでは、提言を作成したメンバーと市長によるパネルディスカッションが行われた。

実践へアイデア

-提言実践に向けて参考になる事例やアイデアは。

建築士 兵庫勝さん

古材 公共施設に再利用

空き家のリノベーションに携わり、多くの移住者や起業家を見てきた。佐渡では島の文化を伝える建築が活用されず解体されている。長野県では解体された古民家の貴重な古材を販売し、別の施設のリノベーションに役立てている。公共施設にも古材を使用してはどうか。カキの殻も再利用すればしっくいに使うこともできる。

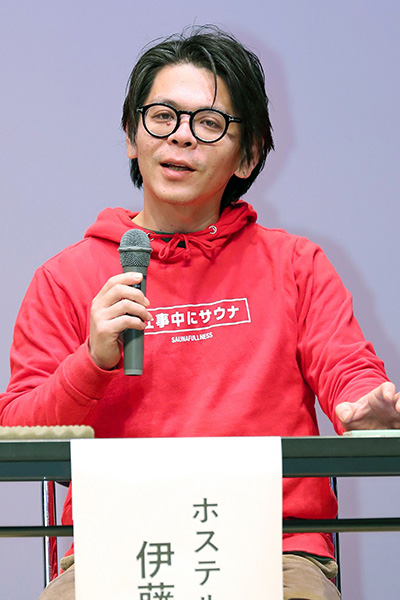

ホステル「パーチ」代表 伊藤渉さん

地縁以外の交流支援を

運営するゲストハウスに昨年、蔵をリフォームしたサウナを設けた。サウナで観光客と住民との交流が生まれている。市町村や集落単位などとは違ったコミュニティーづくりを支援する仕組みがあるといい。関係性から小さなビジネスが自走できるようになる。

「ご縁の宿 伊藤屋」6代目 伊藤善行さん

地縁以外の交流支援を

旅館と飲食店を営む傍ら、島内各地の風景を写真に収め、情報発信している。市内には野菜や魚介など佐渡産のものがそろう“台所”がない。地元の住民も観光客も利用する道の駅を設けてはどうか。観光交流機構が作った旅行のモデルプランを使って佐渡でできることを発信していけるといい。

かやの実会代表 野口菜々さん

土産品もっと増やそう

事業継承し、カヤの実を使ったお菓子を製造している。佐渡産のお土産品が増えると良いと考えている。思い出だけではなく、佐渡の暮らしや文化を持って帰ってもらいたい。設備投資や商品開発のノウハウの獲得に支援があると力になる。

佐渡市長 渡辺竜五さん

佐渡で若い人たちが活躍できるようにしていきたい。市が先だって設ける補助金などは前年踏襲のものになりがちだ。民間からやりたいことを挙げてもらい、支援することで新しいものが生み出せる。

地域との連携

-他の地域と連携して持続可能な地域づくりをしていくには。

伊藤善さん 高品質食材売り込んで

渡辺市長 SNSで情報発信強化

野口さん メードイン・佐渡の商品を充実させることに加えて、県全体で協力して新潟産の商品をもっとPRしていくことが必要だ。県内の特産品を使った商品開発の際に、各地域で情報交換をすることでお互いにいい刺激をもらえるのではないか。魅力あるお土産を作ることで、地域同士の相互作用が生まれていく。

伊藤善さん 飲食業の観点からいうと、いい食材などは料理人の間で口コミで広まっていく。佐渡産の食材を全国の料理人に使ってもらい、どのように料理に使われているかを発信する。佐渡の少量でも高品質な食材を飲食業界の専門誌などに積極的に売り込み、まずは知ってもらうことが必要だ。

伊藤渉さん 静岡県熱海市では一つの宿を中心に地域のにぎわいが生まれ、地価が上がっているという例もある。地域の中で気軽に人が集まれる拠点があることで、住民同士や他の地域との交流が生まれる。各地域にそうした拠点をつくっていくことで全体が盛り上がっていく。

兵庫さん 小さな集落同士が交流できるような場所が必要だ。市内の廃校を集落同士の交流拠点にできないか。また、交流型観光や企業研修などの受け入れ施設として活用できるのではないか。農村、漁村の暮らしを体験できる場所として利用したい。

渡辺市長 情報発信が重要だ。行政だけでなく民間と協力して佐渡の魅力を他の地域に発信し、交流していく取り組みを進めていきたい。会員制交流サイト(SNS)を積極的に利用して情報発信していく。地域の中で交流が生まれるような拠点づくりを支援していきたい。

<提言フォーラム参加者>

「ご縁の宿 伊藤屋」6代目/伊藤善行さん(46)

ホステル「パーチ」代表/伊藤渉さん(39)

佐渡市地域おこし協力隊/奥野航さん(27)

相川車座メンバー・高千物産取締役/根岸建次さん(38)

かやの実会代表/野口菜々さん(26)

建築士/兵庫勝さん(41)

佐渡市長/渡辺竜五さん(56)

コーディネーター・新潟日報佐渡総局長/蕗谷祥子