第2弾 魚沼

新潟日報 2019/08/07

令和新時代にふさわしい地域活性化策とは-。人口減少が続き、超高齢化社会を迎える中、新潟の魅力を発掘、アピールしていこうと県は本年度、「新潟の魅力を考える懇談会」を設置した。新潟日報社も県内の特定エリアを集中的に発信していく「未来のチカラ」プロジェクトを発足させ、8月からは魚沼編をスタートさせた。地域の魅力を見直し、未来をどう切り開いていくのか。花角英世知事、懇談会の座長で南魚沼市の宿泊施設「里山十帖」を経営する岩佐十良氏、新潟日報社の小田敏三社長による

【写真】本県の魅力について語り合う右から岩佐座長、花角知事、小田社長=新潟市中央区の新潟日報メディアシップ

<鼎談出席者>

新潟県 花角英世知事

「新潟の魅力を考える懇談会」 岩佐十良座長

新潟日報社 小田敏三社長

司会は馬場幸夫・新潟日報社執行役員編集局長

花角英世(はなずみ・ひでよ)

1958年、佐渡市出身。東大卒。82年運輸省(現国土交通省)入省。大阪航空局長、本県副知事、海上保安庁次長などを経て、昨年初当選。

岩佐十良(いわさ・とおる)

1967年、東京都出身。雑誌「自遊人」編集長。南魚沼市で宿泊施設「里山十帖」を営む。10月から本県・山形県庄内で展開される大型観光企画デスティネーションキャンペーンの総合プロデューサー。

小田敏三(おだ・としぞう)

1950年、東京都出身。早大卒。74年新潟日報社入社。東京支社報道部、本社報道部長、取締役編集局長などを経て2014年3月から現職。

謙遜せず誇りを持って 花角知事

米、酒以外にも脚光を 岩佐座長

味なストーリーを発掘 小田社長

馬場 今春、県は「新潟の魅力を考える懇談会」を設置しました。知事から懇談会の目的をお話しください。

知事 新潟県は豊かな食、自然文化、現代的なイベントとさまざまな魅力を持っていますが、県民自身が魅力に気付いていないのではと感じていました。多少認識していても「たいしたことない」と評価を下げていたり、謙遜したりしてあまり口にしない。改めて自分たちの持っている魅力に気付き積極的に表現していく、そういう環境を作っていきたいと思いました。

馬場 懇談会はこれまで2回開かれました。岩佐座長から今後の見通しを。

岩佐 委員それぞれ新潟に対する目線は違います。どのように発信したらいいか幅広く意見をうかがえたので、今後はそれを深掘りしていきたいです。

馬場 小田社長から「未来のチカラ」の目的と5、6月に実施した上越プロジェクトの成果を説明してもらえますか。

小田 新聞はニュースを伝えることも大事ですが、地域と地域をつなげる新聞へ目線を移さないといけないと考えていました。新聞社が持っている資産を丸ごと持って地域に出掛け、本音で話をして地域の課題、魅力を何とかしようと。上越は手探りでしたけど、ようやく地域の人たちの心に火が付きました。

馬場 県の懇談会と未来のチカラは地域の魅力や価値を見直すという共通点があると思います。未来のチカラは8月から11月上旬まで魚沼で展開します。

知事 究極的なところでは新潟各地域の人が元気になることが大事になると思います。誇りを持ってそれを外に広げれば、多くの人たちが新潟を訪ね、地域を潤してくれる。そういう状況を作り出すための懇談会ですので、未来のチカラプロジェクトと目指すところは同じ。未来のチカラの上越のフォーラムに参加しましたが、地域の人たちが課題、将来を考えるというプロセスを作り出したことが素晴らしいと思いました。

岩佐 上越の次に地元の魚沼でやってもらえることがうれしい。地域の一番の魅力である酒、食を取り上げていただけるのは、土地を知らないとできない企画です。

馬場 小田社長から魚沼のプロジェクトの説明をお願いします。

小田 いろんな催し物、仕掛けを作りますが、成功の鍵は9月22日にJR浦佐駅で行うイベント「米と酒 魚沼の陣」になります。

馬場 地域の魅力をどう見つけ、どう発信するかが問われていると思いますが、まずは「里山十帖」を通して地域の魅力を発信している岩佐さんからお話しください。

岩佐 新潟県は米を作るのも、酒を造るのも日本一。これが強すぎて他のものが見えづらくなりますが枝豆もナスも作付面積は日本一。埋もれている資源、資産を発掘してちょっと表に出すだけで素晴らしいものになります。あまり注目、脚光を浴びていなかったものを新潟日報さんに掘り起こしていただきたい。そこには必ずストーリーがあるので、あとは世に出すだけです。

小田 先日、魚沼出身の方と話す機会がありました。おばあちゃんが亡くなり蔵を整理していたら、野菜の種がいっぱいあったと言う。百何十年も毎年あの雪深い中でまいていた。3メートルも4メートルも雪が降るところでずっとつないできたナスがありますというストーリーを未来のチカラで深掘りしてアピールする。単純に「おいしい」ではなく「うまい!」って言わせるストーリーを今、現場の人が探しています。

馬場 知事は冒頭、県民はPRが上手でないとおっしゃっていましたが、そう感じる部分は多いですか。

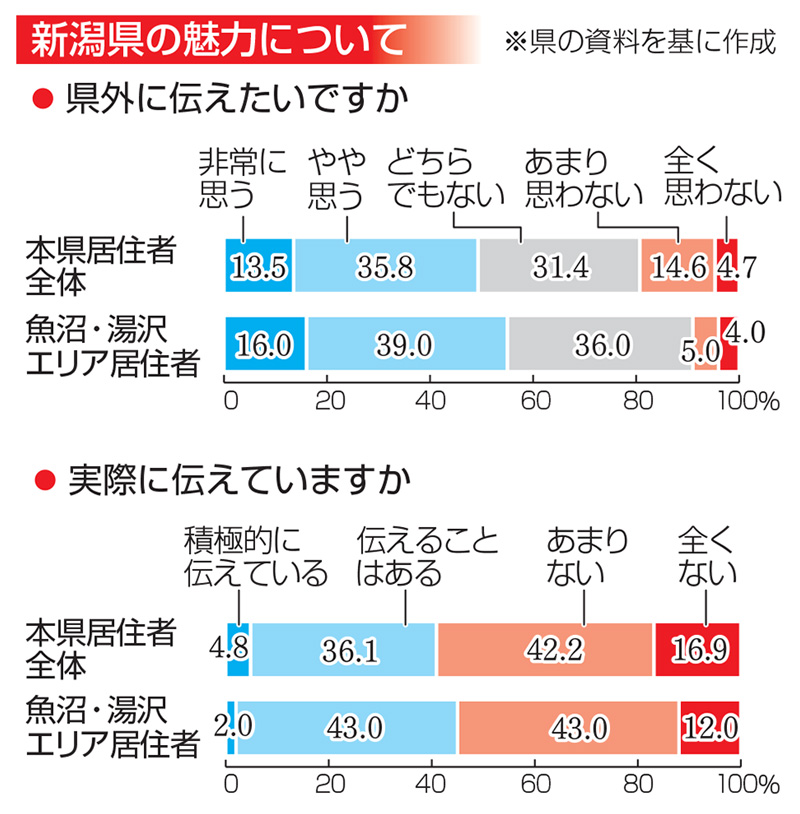

知事 県民アンケートでは、7割の方が魅力を外に発信するべきと思っていましたが「あなたは発信しますか」と問うと5割、「発信していますか」とすると4割に落ちてしまいます。気恥ずかしいのか、外に向かってしゃべらないというのがアンケート結果で出ました。

お国自慢は苦手 県民意識調査

「新潟の魅力」をテーマに県が実施した県民意識調査によると、6割の人が本県のことを「魅力的な場」ととらえ、5割の人が魅力を「県外に伝えたい」と考えている。

「未来のチカラ」の舞台である魚沼・湯沢エリアに絞ると、魅力を県外に伝えたいと考える住民は55.0%。しかし実態を見ると、「積極的に県外に伝えている」は2.0%にとどまり、お国自慢は控えめだ。

調査は6月中旬にインターネットで実施し、県内2098人の回答をまとめた。

冬の恵みがキーワード 花角知事

京都超える食の潜在力 岩佐座長

懐深い自然 心に刻んで 小田社長

馬場 燕三条の「工場の祭典」のように、産業が観光と結びつき、地域の魅力が再発見されることがあります。岩佐さんの「里山十帖」では地域とどのように連携していますか。

岩佐 観光とは、地域を資源にしていくことだと思います。うちで使っている野菜や米、酒などは全て新潟県産。農業、酒造り、食器など、地域にいいものがあるから里山十帖も成り立っています。産業と観光は

馬場 小田社長は、地域間の関係人口が増えることで地域の発展につながると以前から話しています。

小田 いきなり移住はハードルが高いので、行き来をしてもらいたい。自分の地域にあるものやないものを生かし合う「互産互消」を、まずは県内でネットワークをつくってできないかと考えます。情報通信技術をうまく使って時間距離を縮めることも必要です。関係人口が深まることで、最終的にはU・Iターンにつながってほしいです。

馬場 知事は交流人口拡大へ、どのように取り組んでいますか。

知事 新潟の魅力を考える懇談会を通じ、自分たちで魅力に気付いて外に発信していくことに力を入れたいです。加えて、人が動くには交通の利便性も重要です。先般、新潟空港の香港線就航を発表しましたが、航空や陸上のネットワークの整備や、情報通信の基盤整備も必要になります。

馬場 本県の魅力を一つ挙げ、どのようにPRするかお話しください。

岩佐 風土、文化、歴史に根ざした食が新潟の非常に強い魅力です。食文化が高い県として京都や石川がよく挙げられますが、潜在能力では新潟県の方が高いと思います。しかし、県民がそのことに気付いていません。県民が気付けば、食文化が素晴らしい資源となり、国内外から新潟が注目されると思っています。

小田 新潟は自然の良さが言われますが、自分の体験と絡めて見る自然は心に残ります。私は就職で新潟に来て最初の冬、日本海の荒波を見て圧倒されました。友達もいなくて寂しかったのですが、人間がいかに小さいか、たたきのめされました。単に名勝観光ではなく、自分の人生と絡めて見る。新潟の自然は懐が深いということを広めたい。

知事 雪をキーワードにして新潟の魅力を発信していきたい。単純にスキーや雪質だけでなく、例えば豊かな食文化も、雪解け水が米や野菜を育んでいます。全ては雪がもたらす恵みだという物語にしたい。他にも風景など、雪はさまざまに新潟の魅力を形づくっています。