第2弾 魚沼

[未来のチカラ in 魚沼]

新潟日報 2019/09/11

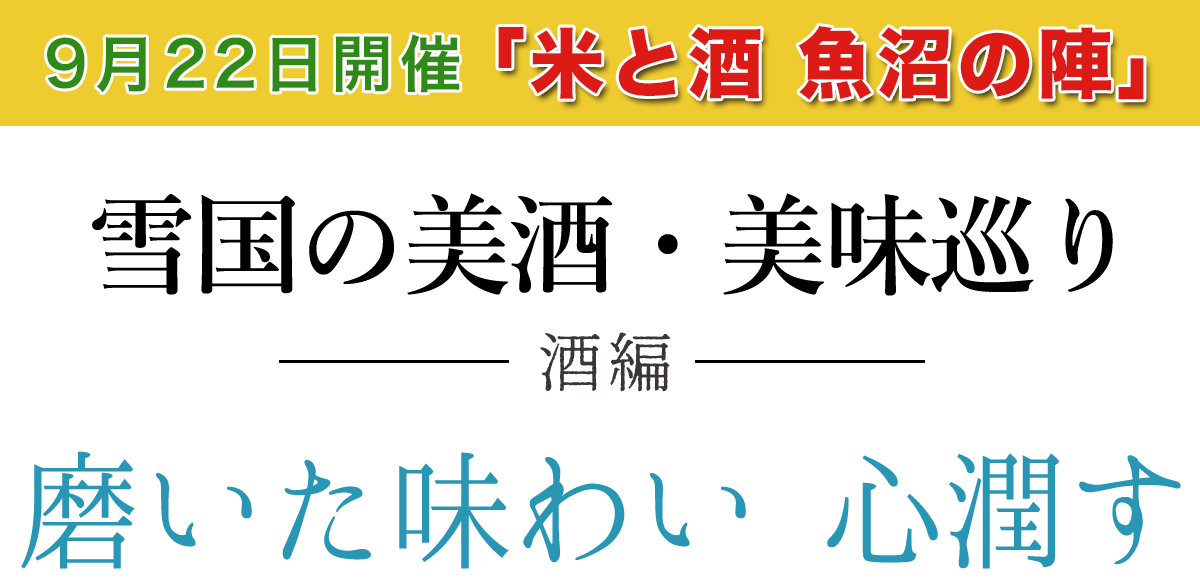

魚沼地域は雪が育む、米や酒といった新潟の魅力がそろう地域だ。地域の魅力を再発見し、広く発信する新潟日報社のプロジェクト「未来のチカラ in 魚沼」では9月22日、美酒・美味を集めたイベント「米と酒 魚沼の陣」を、南魚沼市のJR浦佐駅で開く。3市2町の日本酒全10蔵と、人気のクラフトビール3醸造所、ワイナリー1蔵が集結。フードブースでは、日本一のブランド米といわれる魚沼コシヒカリの新米や、地元ブランド豚を食材に使った料理、清流魚野川で育まれたアユの塩焼きなどが並ぶ。ステージイベントも開かれ、さまざまな立場の人が、雪国の伝統と挑戦から生まれた酒や食文化を語る。「米と酒 魚沼の陣」を前に、魚沼の地酒の魅力などを紹介する。(長岡支社・藤井直人)

郷土食と相性抜群

にいがた美醸・村山和恵代表(45)=新潟市

魚沼エリアの地酒の魅力について、県内で日本酒を楽しむ女性サークル「にいがた美醸(びじょう)」を主宰する新潟青陵短大助教の村山和恵さん(45)は「さらりとした味が多く、バランスも良い」と話す。村山さんに魚沼の食との相性や日本酒の役割などを聞いた。

「雪国の魚沼は、新潟の良さを凝縮したような所」と話す「にいがた美醸」代表の村山和恵さん=新潟市中央区の新潟青陵短大

魚沼の酒の特徴について村山さんは「水が柔らかいため、各蔵とも酒の味は総じて切れがある。さらりとした味が中心」と指摘する。

だがそれだけではない。米本来が持っているうま味、ふくよかな味を残す「旨口(うまくち)の酒」もあるという。ただ「それを重たく感じさせないのは、味のバランスが良いからだろう」とみる。

さらりとした味の魚沼の地酒は、冬の保存食など塩気が多い、魚沼の食との相性も良いという。中でも魚については「魚沼は川魚の文化が主流。香りが高く、ほろ苦さもあるアユの塩焼きは、辛口でうま味が重くない本醸造のぬる

また、魚沼市の名物モツについても「甘塩っぱい濃厚な味のモツ焼きには、こくとうま味があり、米の味が分かる酒がぴったりだろう。さわやかで軽快な味の酒では負けてしまう」と強調する。

「脂に甘みがある」といわれる、十日町・津南地域の名物「妻有ポーク」については、「焼いてシンプルに塩とこしょうで味付けすれば、

魚沼エリア10酒蔵の地酒がそろう「ぽんしゅ館 越後湯沢駅店」=湯沢町

日本酒の楽しみはそれだけではない。酒を通じた人との触れ合いもある。村山さんは日本酒が果たす役割を「人と人とをつなぐコミュニケーションのツール」とする。日本酒だからこそ「おちょこと、とっくりで、差しつ差されつ飲むから、人との距離感が縮まり仲良くなれる」とほほえむ。

魚沼地域を村山さんは、ブランド力が高いと評価する。「米や酒、雪という本県の良さを凝縮したようなエリア。新潟に来たことがなくても、地名を知っている人は多い」と語る。

その魚沼地域にある全10蔵が一堂に集まる「米と酒 魚沼の陣」は「全10蔵の酒を一度に飲み比べ、雪国の食との相性を体感できる貴重なイベント」と話す。

「普段、こうしたイベントにも出ない蔵も参加する。個性あふれる10蔵の味が楽しめるのは、とても魅力的だ」と期待を寄せた。

ゆっくり楽しんで

日本の地ビールを支援する会・青木辰男理事長(67)=南魚沼市出身

豊かな香りと味わいが楽しめるクラフトビール。「魚沼にもクラフトビールが根付き始めたようだ」と、NPO法人「日本の地ビールを支援する会」理事長を務める、青木辰男さん(67)=南魚沼市出身=は熱い視線を送る。東京でビールパブを経営したプロに、クラフトビールの魅力と味わい方のコツを語ってもらった。

「多彩な味が楽しめるのがクラフトビールの魅力」と語る青木辰男さん=南魚沼市黒土新田

「ここ数年、魚沼にもクラフトビールが次々と生まれ、多彩な味が楽しめるようになった。本場欧州では、数多くの蔵があり、それぞれが個性あるビールを造っている」。数々の酒蔵が存在する魚沼にも、クラフトビールが定着することを期待する。

青木さんが東京・両国で経営していたパブ「麦酒倶楽部ポパイ」はクラフトビールの聖地と呼ばれる。

「クラフトビールはいわば、どぶろくだ。欧州では、古くから家庭や小さな酒蔵で造られてきた。大手飲料メーカーが造るラガータイプビールの歴史は約200年。それ以前はクラフトビールのエールタイプしかなかった」と語る。

二つの違いは発酵温度。酵母の種類も異なる。液体の温度を20度前後で造るのがエールビール。それに対し、ラガータイプは7度前後で造る。

「ドイツや英国でも南北で気候が異なる。冷蔵技術がなかった昔は、醸造に使える酵母は、その土地にあったものだけ。水の硬度も異なり、その土地にあったスタイルのエールビールが生まれた」と説明する。

飲み方の作法は「ごくごく飲むと、味のバランスを欠く。ワインのようにゆっくりと口の中で転がせば、麦の味、ホップの香り、アルコールの甘みが感じられる」と語る。

グラス選びも重要だと指摘する。「酸味が強いものは、細いシャンパンフルートのようなグラスで、ちびちびと飲む。モルトが濃く、アルコール度数が高いものは、ブランデーグラスで」と勧める。

冷やし方の目安は、「アルコール度数と液温を同じにすべきだ」と指南してくれた。

雪室熟成まろやかに

越後ワイン(南魚沼市)

南魚沼市浦佐地区にある「越後ワイン」。創業は1975年と、県内で2番目に早い。減反政策の影響で米に代わる作物を作ろうと、ワイン用ブドウの栽培と醸造を始めた。

約10ヘクタールの畑に、主力品種のメルローやシャルドネなどを栽培。年間8万本約60キロリットルのワインを生産している。

畑は魚野川と水無川に挟まれた八色原と呼ばれる扇状地に広がる。水はけが良く、ワイン造りの適地とされる。

越後ワインの栽培畑で作業する青木さん=南魚沼市浦佐

一方で、冬は積雪2メートルを超える。雪国でのワイン造りについて青木茂晴栽培製造部長(47)は「苦労が絶えない」と語る。降雪前、ブドウの木が雪の重みでつぶれぬよう、くいに渡した針金から外し、地面に寝かせる。雪解け後に、再び、起こしてくくり付ける。「温暖な所であればこんな作業はしないで済む」作業だ。

だが豪雪地ならではの技もある。雪室を使ってワインを熟成するのだ。毎年、冬の終わりに250トンもの雪をため込む。たるごと雪室に入れたメルローは繊細で柔らかい味に仕上がるという。「雪のたまものです」と青木さんは胸を張った。