4月15日 自動運転 社会受容が鍵

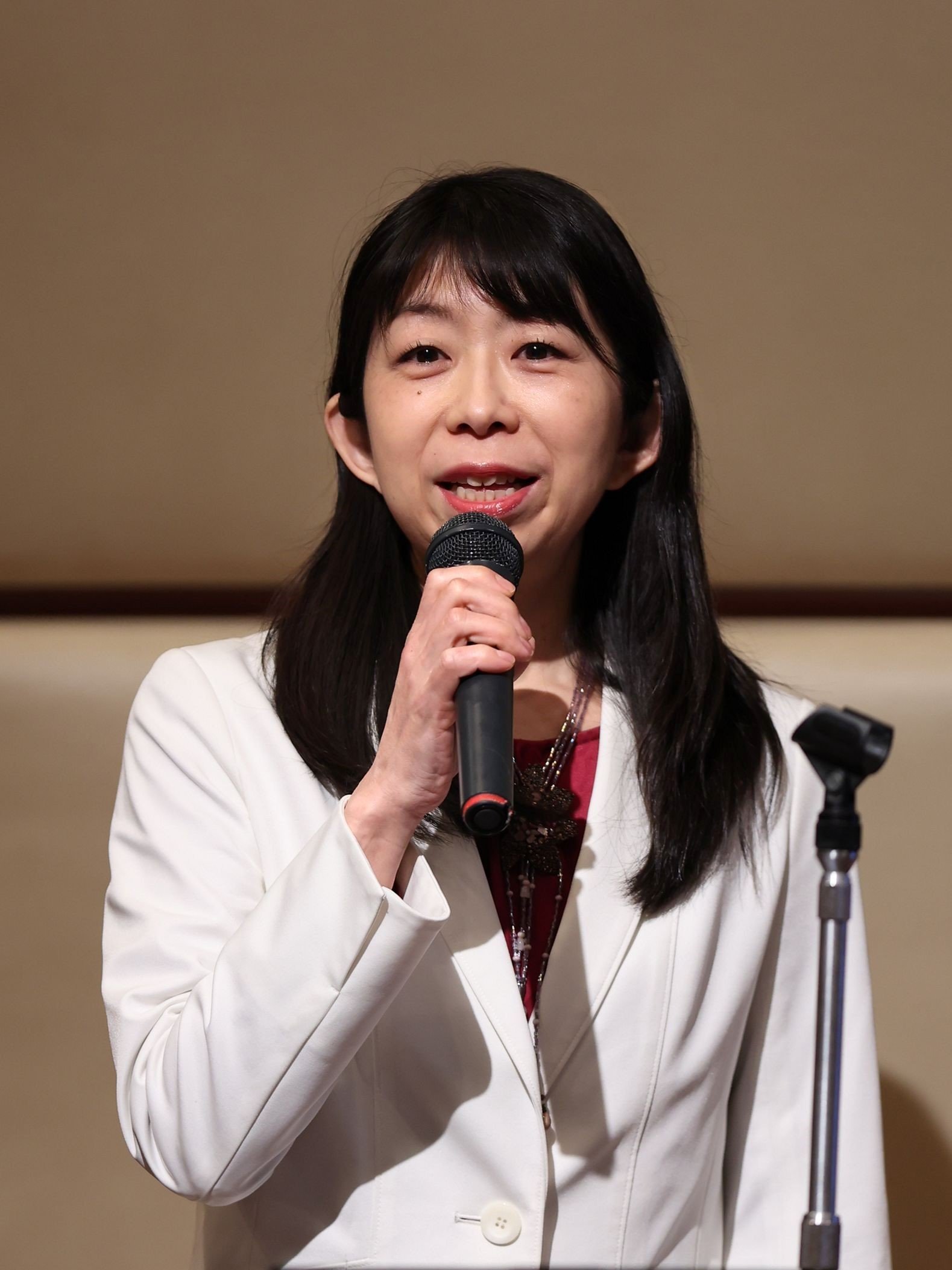

新潟日報政経懇話会上越会の4月例会が15日、上越市のアートホテル上越で開かれ、第一生命経済研究所常務取締役・ライフデザイン研究部長・首席研究員の宮木由貴子氏が「これからのモビリティ社会における自動運転技術の可能性と生活者の意識」と題して講演した。自動運転を普及させるには「技術開発と制度整備だけではいけない。社会に新しい技術をどう受け入れてもらうのか、社会的受容が求められる」と述べた。

要旨は次の通り。

一、高齢化とドライバー不足が全国各地で起こり、自動運転を含めた移動手段の確保が課題となっている。私たちの調査では、高齢期の移動不安は都市の規模が小さいほど高くなっていた。自動運転を受け入れるにはその存在を認めるだけではなく、速度が遅いことや停止する頻度が多いことなど、技術的な限界を受け入れ、うまく使う姿勢が求められる。

一、米サンフランシスコでは無人運転タクシーが、問題なく公道を走っている。スピードも普通に出ており東京でも実験が行われる。路線バスが廃止されるなど、いつまで有人バスが維持されるのか分からない。現実を知り、5年後10年後のモビリティがどうなっているのか、何が必要なのかを考えなければいけない。

一、新潟県では佐渡市と弥彦村が自動運転に取り組んでいる。茨城県の境町では自動運転バスが導入され、町民が停留所の敷地を提供するなど、住民が支え、地域で育てている。技術への理解やルールの浸透、信頼の獲得のほかに、社会全体での受容がなければ自動運転は普及しない。

入会方法

下記のフォームよりお申し込みください。

郵送・FAX・メール添付の場合は、入会申込書にご記入の上、下記事務局までお送りください。

お預かりした個人情報は、政経懇話会の案内・運営の目的にのみ使用します。

お問い合わせ

新潟日報政経懇話会事務局(新潟日報社ふれあい事業部内)

〒950-8535 新潟市中央区万代3-1-1

Tel: 025-385-7144

Fax: 025-385-7446

E-mail:seikon-ni@niigata-nippo.co.jp