第6弾 柏崎・出雲崎・刈羽

[未来のチカラ in 柏崎・出雲崎・刈羽]

10年後 さらに輝く地域へ

-提言フォーラム詳報-

新潟日報 2021/08/24

提言フォーラム詳報

交流人口 量から質へ

1. 住民提言

地域が結束 好循環生む 若者の居場所づくりが鍵

柏崎、出雲崎、刈羽の3市町村がさらに輝くためには何が必要か-。10年後の地域の理想像と実現に向けた方策について、企業経営者、子育て中の女性、大学生ら多様な立場の住民7人が提言をまとめた。3市町村で住民レベルの連携を強め、地域内外に魅力を発信することで、共感する人たちとの結び付きが深まる好循環が生まれるとした。

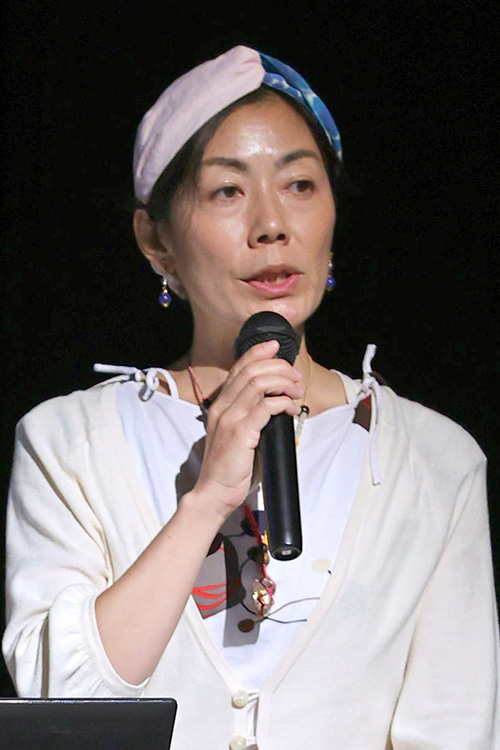

提言作成チームを代表し、子育て中の女性でつくる団体の代表を務める柏崎市の池野里美さん、市内の新潟産業大4年生、家老幸那さんが登壇した。

発表では現状について、少子高齢化や若者の転出による人口減少で、地域の総体的な活力が低下していると指摘。若者の居場所が少ない、移住者が地元の人とつながりにくいといった課題も挙げた。

特効薬はないとする一方、地域内外との「交流人口」が現状打破の切り口になり得ると提案。3市町村間の交流が盛んになる、子育てが楽しめる地域になる、地域を支える農業がきちんと継承されている、といった三つの理想像を挙げた。

理想像を実現するために、(1)地域内外の交流密度と質を高める(2)子育て環境をもっと充実させる(3)自治体間や住民同士の連携を進める(4)農業や地域経済を活性化させる(5)若者に選ばれるまちづくりを進める-の5項目の提言をまとめた。

交流の量ではなく質を重視し、互いに支え合える関係づくりを目指すほか、多世代が交流できる子育て支援拠点や、柏崎市内2大学の学生をはじめ若者が気軽に利用できる交流スペースを整備するといった具体策も例示した。

最後に、2007年の中越沖地震での経験を挙げ「人と人、地域と地域がつながることで未来は自分たちで創り出せることを学んだ。身近にある宝物を磨き、地域の活性化につなげていく」と力強く宣言した。

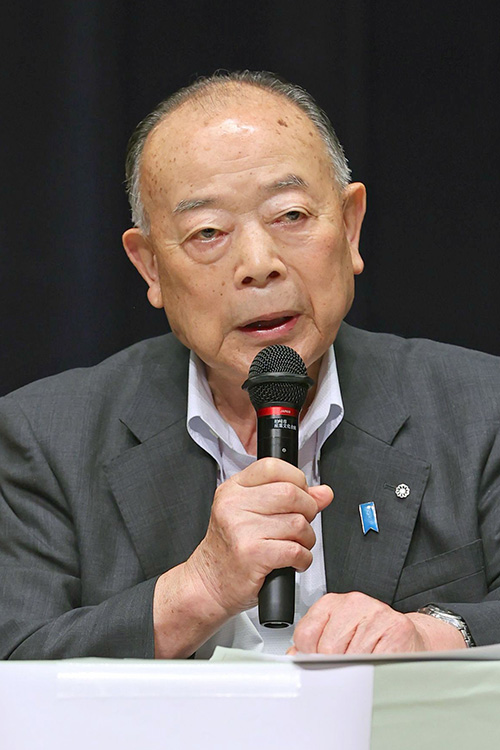

桜井柏崎市長

子育て環境周知進める

子育てや地域の連携、発信力など、皆さんの提言はそれぞれ非常に大事なことだ。子育て環境に関しては、子連れで利用できる店や公園を掲載したホームページなどを用意しており、周知を進めていきたい。柏崎にはいろいろな課題がある。伝統を大切にし、新しいものも追い求めていく。私たちの自治体がより一層素晴らしいものになるよう、提言を生かしながら進んでいきたい。

小林出雲崎町長

素晴らしい資源生かす

貴重な意見をしっかりと受け止め、行政の中で生かしていきたい。2040年に全国の約半数の自治体が消滅する可能性があるという、ショッキングな報道があった。ゆりかごからついのすみかまで、この町に生まれ、移り住んで良かったと思ってもらえる町づくりを進めていく。特に子育て環境の充実は大事だ。素晴らしい資源がありながら生かし切れていない点があり、創意工夫を凝らしたい。

品田刈羽村長

自分でやる気概大切に

提言の中で、自治体に頼るのではなく自ら行動しようという言葉が印象に残った。自分でやるという気概がとても大事だと思っている。福島県喜多方市はラーメンでのまちおこしに成功した。全国的なニーズに応えることにもなり、地域がにぎわった。村内の会社はことし、特産の砂丘桃を値上げしたが飛ぶように売れた。今まで誰も気がつかなかったことに挑戦し、成功した良い事例だ。

3市町村連携 地域の「宝」磨き合う

-地域活性化に向けた市町村連携について、首長としての考えは。

桜井市長 自治体それぞれが、住民のために施策を行うことが基本だ。広域事務組合という形でそれぞれがつながっているという歴史もある。

そうした中で、柏崎市民が出雲崎町や刈羽村を訪れ、地域を知ることが大事だ。出雲崎の良寛堂や紙風船、刈羽の桃といったそれぞれの地域の特産や名所、史跡を知らない市民もいる。

市町村間の連携を考える前に、まずは隣の自治体に行ってみる。食べて、見ることから、連携が始まると思っている。

小林町長 各地域が特色に磨きを掛け、いい意味でライバル意識を持ちながら、自治体や住民が積極的に交流する。情報を交換し、問題点を共有して、連携を深めていかなければ、前途は厳しい。

観光関係では足元にある宝に、もう少し関心を持ち、磨きを掛ける。埋もれた宝を発掘する。そうした宝を自信と誇りを持って発信することが重要だ。地域の宝を認識し、交流を通して、それぞれの地域の活力につなげることが重要だ。

品田村長 市町村連携とよくいわれるが、行政同士の協定というイメージがある。確かに、災害時の応援協定などは行政にしかできない。

観光といった事業の連携では、大本にビジネスがあると思う。行政には商売っ気がない。ビジネスにつながるようなことを行政の負担で行うのは、あまり利口な方法ではないと考える。(各地域の魅力をつなぐ)民間のコーディネートや発想が必要になる。