第6弾 柏崎・出雲崎・刈羽

砂丘桃に夢乗せて 刈羽・栽培170年

新潟日報 2021/08/13

<上> 「不毛の地」宝の山に

先人が尽力 全国に販売

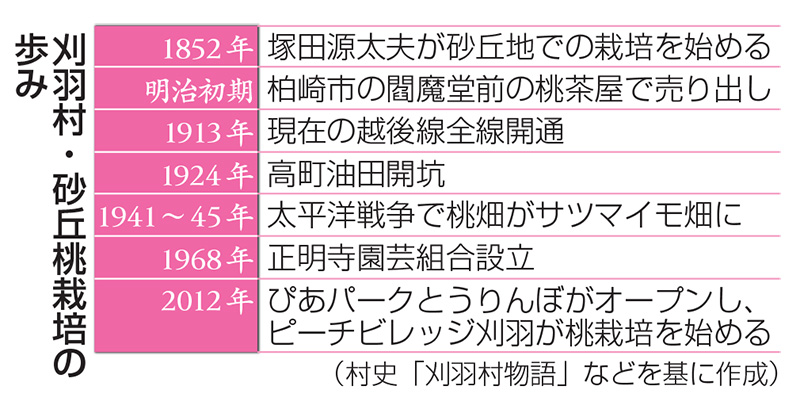

刈羽村の案内看板には桃の絵。複合施設「ぴあパークとうりんぼ」、生涯学習センター「ラピカ」にもピーチの「ぴ」「ピ」。村内では至る所で特産の「砂丘桃」をアピールする。砂丘地で桃栽培が始まって来年で170年。特産になるまでには先人の苦労があった。歴史をたどり、次世代に栽培をつなげるため奮闘する人の思いに耳を傾けた。(柏崎総局・籠島歩美)

刈羽村の砂丘地はかつて、植物が育たない「不毛の地」といわれていた。それが1人の男の先見の明によって、大きく変わった。

現在の刈羽村下高町に住んでいた塚田源太夫は江戸末期の1852(嘉永5)年、砂丘地で桃の栽培を始めた。農業の傍ら手掛けていた染め物の行商で各地を回り、砂丘地が桃栽培に向いていると知ったからだ。

耕作条件が悪い砂丘地を何とか生かしたいと常々考えていた。当時の農業は、平地での稲作が主だった。同村正明寺の郷土史家、巻口省三さん(89)は「塚田は三河国(現愛知県)で桃を見つけたようだ。コメと収穫時期がずれ、副業としていいと見込んだのではないか」と推測する。

塚田は桃の産地だった新飯田村(現新潟市南区)で栽培方法を学んだ。集落の住民にも呼び掛け、砂丘地に桃を植えた。塚田の血を引く正明寺の巻口泰男さん(75)は「桃を植えてもすぐに崩れ、砂止めに苦労したようだ」と話す。

塚田の情熱もあり、桃栽培は普及した。村史「刈羽村物語」によると、明治初期まで、現在の柏崎市の閻魔堂前に各地の桃を売る「桃茶屋」があった。砂丘桃も並んでいたとみられる。

塚田源太夫の功績をたたえるため、住民が1901年に建てた石碑。巻口省三さんは「桃が成功したのは塚田のやる気と工夫のおかげ」と語る=刈羽村下高町

ただ時代は砂丘桃を見放さなかった。高度経済成長期に入ると生活が豊かになり、人々はだんだん甘い果物を楽しむようになった。水はけがよく、照り返しの強い砂丘地で育った砂丘桃は糖度が高く、喜ばれた。

桃栽培は再び広がった。正明寺では68年、桃生産者が園芸組合を立ち上げた。小黒健市組合長(71)は「量から質に変わった。組合でも福島に研修に行ったり、砂丘地に灌水設備を造ったりとやる気に満ちあふれていた」と語る。

砂丘桃は作れば作るほど売れた。だが、砂丘の傾斜地では機械が入りづらく、省力化が難しい。小黒さんは「『大変な上にもうからない』という認識が広まった」とつぶやいた。

<砂丘桃> 刈羽村の砂丘地で取れる桃の愛称。村によると、強い甘さが特徴の砂丘桃は、一般的な桃の糖度13度よりも5度ほど高い。主に刈羽のピーチビレッジ刈羽と正明寺地区で栽培されている。耕作面積は合わせて約10ヘクタール。