第1弾 上越地域

近代化の礎築く 前島密 没後100年

<上> 志立つ 母の戒めを生涯胸に

郵便制度通じ通信網整備

新潟日報 2019/06/04

明治維新により、新時代を迎えた日本。揺れ動く社会情勢を冷静に見つめ、近代化をけん引したのが、「日本郵便の父」として知られる上越市出身の前島

前島密の肖像(前島記念館提供)

「日本文明の一大恩人がこゝで生まれた」。前島密の生家跡に建つ前島記念館(上越市下池部)脇にある生誕碑の冒頭に、この文言が刻まれている。密を学びに記念館を訪れる市民らは後を絶たない。利根川文男館長(71)は「先行き不透明な現代に前島さんの構想力から学ぶべきことはある」と力強く語る。

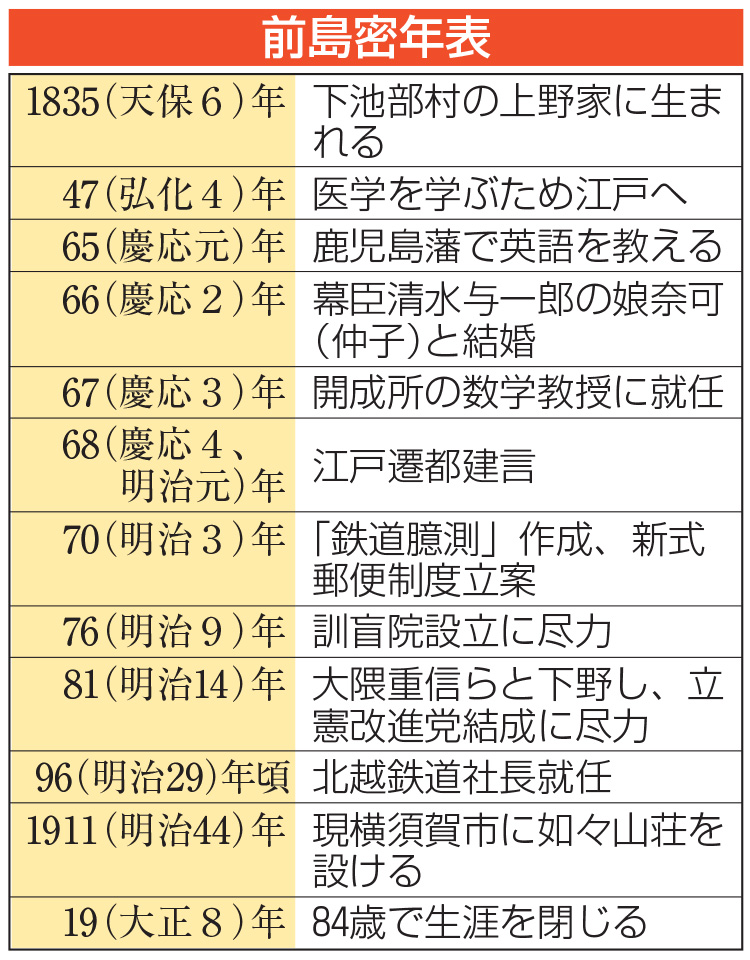

密は、1835(天保6)年に下池部村(現上越市下池部)の旧家・上野家に生まれた。生後半年余りで父は病気のため、死去。高田藩士の妹であった母

7歳で糸魚川藩医の叔父のもとで医学に触れ、12歳でオランダ医学を学ぶため一人江戸へ旅立つ。糸魚川にいた頃、ある俳句の会で詠んだ句が称賛されたことを貞に報告した。しかし、貞は「幼い頃、人に褒められ自分の才能におぼれてしまい大成しなかった人が多い」と戒めたという。密が記した自叙伝に「

上越市の市民団体「前島密翁を顕彰する会」の

前島密の生家跡に建てられた前島記念館。功績や人となりを紹介する展示品が並ぶ=上越市下池部

単身江戸での生活は苦しかった。自叙伝に「慈母は時ありて自製の衣服を送与せるも、之を典売して...」とし、生活は困窮していた。兵法や西洋事情を記した書物を書き写す仕事をして暮らした。合わせて世情も吸収していく。

貞へ感謝の思いが伝わる密の手紙が前島記念館にある。「孝養の道を尽さず、甚だ

手紙を十数年前に古物商で見つけて購入した郵政博物館(東京)の井上卓朗館長(64)は「武家出身の母を気遣う内容だ。故郷に対する思いと母への思いが一緒くたで心のより所にしていた」と話す。

■ ■

冒頭の生誕碑は、郵便事業について功績をたたえている。「緩慢な飛脚便によった手紙が迅速に正確に頻繁に集配せらるゝやうになり...この人の

密は1870年、明治政府で交通や通信を改革する役職、駅逓権正(ごんのかみ)に就いた。日本を近代化するために情報や通信網の整備を重視していたという。

密はそれまで、東京-京都間で政府が飛脚問屋に支払うのが月額1500両(現在の約3000万円)と高額だったことに着目。この金を資金にすれば、国家財政に大きな負担はなく、速やかに全国に通信網を展開できると考えた。この事業を「郵便」と名付けて建議した。江戸期まで続いた飛脚と区別するため、古代中国の宿場や駅を指す「郵」の字を使ったという。

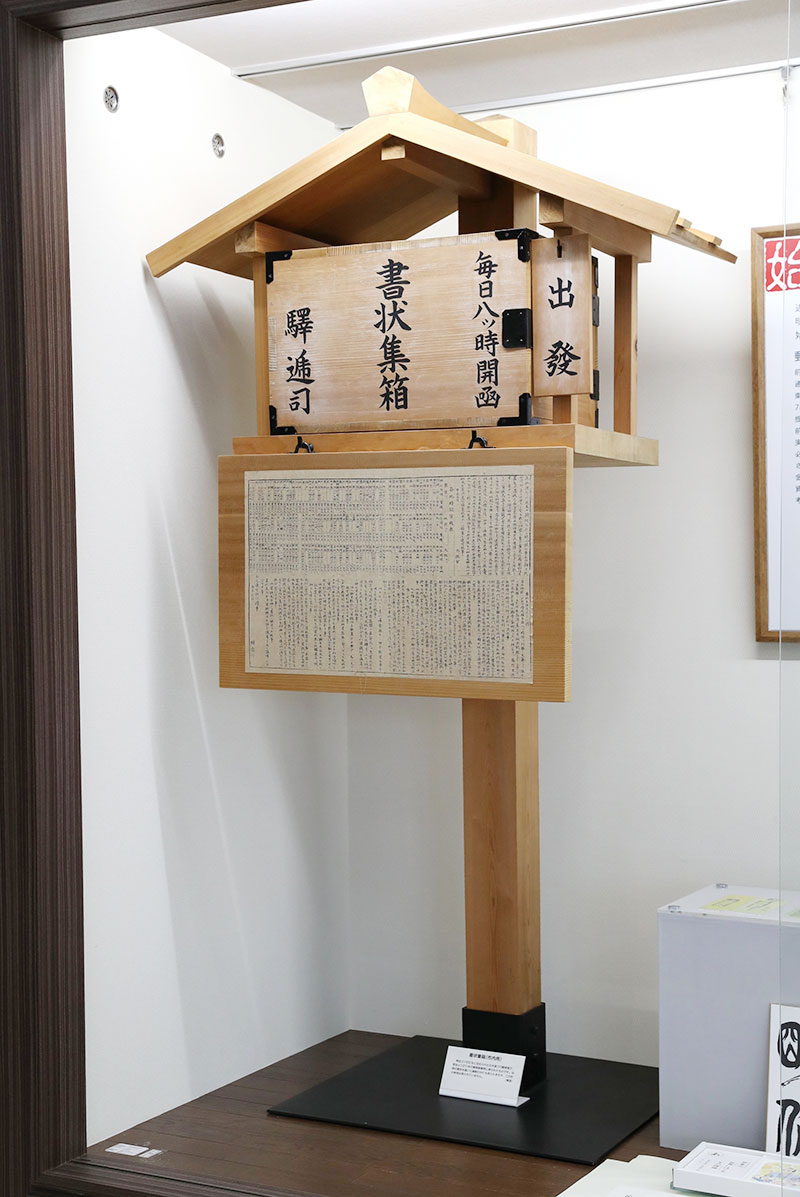

雨よけの屋根が付いた「書状集め箱」(模造品)と呼ばれたポスト。箱のモデルは江戸時代の目安箱という説がある=前島記念館所蔵

東京・京都・大阪を結ぶ東海道の宿駅に62カ所の郵便取扱所(現在の郵便局)を開設した。宿駅間を運送員が、郵便物の入った約11キロの

井上館長は「郵便を通じて交通網を整備し、国づくりというパズルの一つを埋めた」と密の功績を強調する。

<前島記念館>

住所:〒943-0119 新潟県上越市下池部1317-1

電話:025-524-5550

開館時間:午前9時~午後4時

休館日:月曜日(祝日・振替休日の時は翌火曜日)、年末年始

入館料:無料