第5弾 県央

新潟日報 2021/06/30

<田上> 陣ケ峰瓦の歴史学びたい

陣ケ峰瓦は地元で産出する粘土にマンガン釉を施して焼き上げる。漆黒の照りが特徴で、耐久性が高く吸水率が低いため、豪雪地の屋根に重宝された。明治以降は地域を代表する産業となり、新潟、三条、長岡などにも販売網を拡大した。

陣ケ峰瓦が輝く田上町役場=田上町原ケ崎新田

長岡市摂田屋4の「旧機那サフラン酒本舗」は、大正期の増築時に陣ケ峰瓦を使った。黒々と光る荘厳さが印象的だ。調査した長岡造形大の平山育男教授=工学、造形=は「新潟市中心部は安田瓦と競合していたが、三条、長岡は陣ケ峰瓦の商圏だった。販路拡大には北越鉄道(現在のJR信越本線)が寄与した」と指摘する。「富裕層のステータスの面もあったが、大正期以降、大火に見舞われた三条などでは防火対策として広まっていった」と言う。

屋根に陣ケ峰瓦を使った旧機那サフラン酒本舗=長岡市摂田屋4

戦後も陣ケ峰瓦の需要は高かった。田上町史によると、1950年には全就業者の11%程だった第2次産業が70年には33%に増え、その8割を瓦作りなどの製造業が占めた。

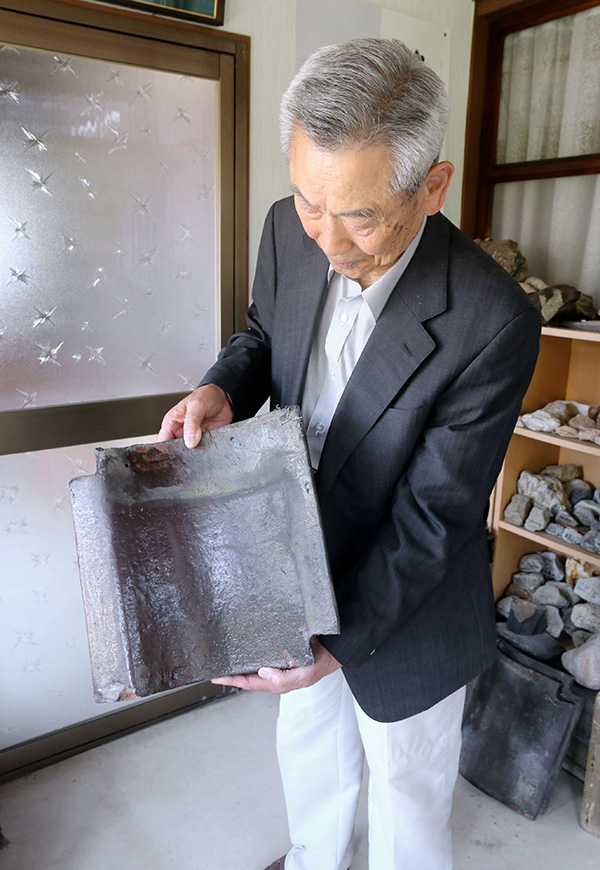

85年まで実家が瓦屋を営んでいた佐野一雄さん(84)は、子どもの頃に家業を手伝っていた。職人が作った瓦を買い取り、販売する問屋制家内工業に近い形態だったという。「職人が作った瓦に狂いや傷がないか確認し、買い取りの帳面を付けていた」と当時を振り返る。1枚1枚手作りの瓦は品質に差があり「いい品は販売用で、劣るものは我が家の屋根に使った。まさに紺屋の白ばかまだった」と笑う。

瓦は天日干してから焼くため、生産時期は4~9月に限られた。佐野さんは「冬場は職人をいったん解雇して失業保険でしのいでもらい、暖かくなったらまた雇う。職人の生活を守るための方法だった」と語る。冬場は職人の妻ら女性たちが原料の粘土を運び、生活を支えた。

実家で作っていた陣ケ峰瓦を持つ佐野一雄さん=いずれも田上町清水沢

73年には年間約800万枚が製造され、町の総出荷額の1割以上の6億円の売り上げがあった。しかし、機械化で大量生産を可能にした愛知県の三州瓦などが台頭し、2000年頃に田上町の瓦屋は姿を消した。

佐野さんの弟で田上町長の恒雄さん(74)は「今の家のデザインには合わなくなった。阪神淡路大震災や中越、中越沖地震で瓦屋根の家が倒壊したイメージが広がったことも一因かもしれない」と推測する。

陣ケ峰瓦は現在、町役場や商工会のほか、古い家屋の屋根で見ることができる。ただ、瓦の寿命は80~90年ほどで、老朽化すれば別の産地の瓦に取り替えられ、陣ケ峰瓦が完全に見られなくなる日もやがて訪れる。「田上の経済を支えた瓦産業があったという記憶が語り継がれてほしい」。佐野一雄さんは黒く輝く瓦を見つめてつぶやいた。

陣ケ峰瓦の黒い光沢が存在感を放つ家屋