第3弾 長岡・見附・小千谷

[未来のチカラ in 長岡・見附・小千谷]

流行を編むまち 見附・ニット物語

<上> 試練

ネット販売強化に活路 自社商品で受注減カバー

新潟日報 2020/07/16

見附市のニット産業は戦後間もなく、原料糸の確保もままならない中で産声を上げた。靴下、肌着に始まり、胸元にワンポイントが入ったセーター、1980年代のDCブランドなど流行とともに成長を遂げた。バブル崩壊や海外製品との競合で市場は縮小したが、品質の高さを伝える産地のブランド化の試みなど挑戦は続く。「未来のチカラ」の産業のまちシリーズ第2弾は見附産地の今と歩み、誇りを描く。

完成した形でウエアを編み上げる無縫製編み機。ワンピース、カーディガンなどが1、2時間で姿を現す=見附市新町2の丸正ニットファクトリー

新型コロナウイルスの影響による移動の自粛要請が全面解除された6月下旬。見附市の丸正ニットファクトリーは、2カ月延期していた展示会を東京・表参道の新潟館ネスパスで3日間開いた。入場制限、時間指定など感染防止対策を徹底し、ほぼ例年通りの200人を集めた。

「本当に人が来るのか」と気をもんでいた佐野統康社長(54)は、ほっと胸をなで下ろした。部屋着やクッションカバーなどライフスタイル提案型の新ブランドのサンプルに対し、顧客が興味を示したことにも手応えを感じた。

とはいえ、楽観できる状況ではない。1~6月の春夏物の生産は前年の7割程度にとどまった。消費者が外出を控えた3月以降、百貨店や衣料品店の販売は壊滅的で、追加受注はなかった。ニット製品の主戦場となる秋冬物の注文も、出足が鈍い。

「まだ消費者に購買意欲は戻っていない」と佐野社長。新ブランドや既存の自社ブランド商品の販売拡大をてこに打開を図る。

丸正ニットが東京で開いた展示会。部屋着やクッションカバーなども並べた

見附市のニットメーカーは、何度となく苦境に立たされてきた。中でも1990年代のバブル経済崩壊、輸入衣料品の急増は産地に深刻な打撃を与えた。その後もデフレ不況、ウイルス禍と対策に頭を悩ます。

関栄ニットは、従業員数がピーク時の50人からバブル崩壊以降12人に減った。営業まで手が回らず、受注待ちが続く。関口勝久社長(55)は「私立校指定のセーターなど需要が読みやすい商品以外は、前年比で半分程度」と漏らす。

じり貧脱却のため、2016年に抗がん剤治療の脱毛に悩む患者向けにニット帽を発売した。おしゃれ感覚でかぶれるカジュアルさが売りだ。病院の他、小物・雑貨店にも出荷する。最近はウイルス禍による損失を少しでも補おうと、医療機器メーカーなどへの売り込みを検討中だ。

産地最大手の第一ニットマーケティングは、バブル崩壊に伴い約70億円あった売り上げの激減を経験。約20億円で落ち着いていたところに、新型ウイルス対応を迫られた。

春物への影響は小さかったが、受注済みの初秋向けの仕事は8月半ばまでに終わる。5月の東京での展示会は中止になり、営業がストップしている。中止の代替策として東京事務所のショールーム機能を拡充し、7月末から月1回のペースでミニ展示会を開く。

近藤英雅社長(72)は「OEM(相手先ブランドによる生産)は東京の顧客中心。細かく営業する」と話す。若手社員が企画し、全世代をターゲットとして昨秋発売した自社ブランド商品に期待をかける。

■ ■

自社ブランド商品を展開する3社が口をそろえるのが、消費者に直接アプローチするEC(電子商取引)の強化だ。店舗に比べ、ネット販売は外出自粛の影響が少なかったとされる。それは「百貨店頼み」の抜本的な見直しを意味する。

低価格の衣料品の製造拠点が海外に移ったことで、国内に供給される衣料品のうち国内生産品の割合はここ数年2、3%にとどまる。それを引き受けてきたのが高価格帯の商品を扱い、メーカーも一定の利潤が見込める百貨店だった。しかし、各地で百貨店の撤退が止まらない。

丸正ニットの佐野社長は「衣料品は手に取って買う物でネット販売には向かない、という見方が強かった。当社も取り組みが遅れていたが、今後は必要不可欠になる」と話す。一方で、販売ルートが無数になるため「あらゆるメーカーが競争相手になる」と警戒する。

進むべき道にも、多くの課題が待ち構えている。

見附 繊維から5本柱へ

産業の主役、変遷 県中央部の地の利強み

見附市は「繊維のまち」として知られる。製糸や染め、織りなどの加工を一貫して手掛ける総合産地として成長。近年は企業誘致によりプラスチック、金属製品の製造業も集積し、産業は複合的な色合いを強めている。県土の中央部に位置し、高速道などの交通網に恵まれた地の利を生かし、発展を目指すまちの姿を概観する。

江戸時代の結城織りに始まる見附の繊維産業は、徐々に工業化を果たし、織物工場のまちとなった。戦後はニット産業が興隆し、時代の波に乗って成長。輸入製品などとの競争を乗り越えながら、地域経済を引っ張ってきた。

市は、特定分野に偏っては長期的な展望が描きにくいとして、1980年代に産業バランスの見直しに着手。84年に見附工業団地の分譲を始め、多様な企業の誘致を進めた。

県営中部産業団地は99年の分譲開始時、不況もあって出足こそ鈍かったものの、その後は順調に企業が進出。2017年に68.4ヘクタールを完売し、54社が操業する。

取り組みが実を結び、市内の産業はさまざまな顔を持つようになった。プラスチック包装容器製造のサンプラスト三笠、木造住宅向け接合金具などのタツミ、キヤノングループで表示装置製造のキヤノントッキなど地元に本社がある企業のほか、精密機械加工のシンコー(魚沼市)、ユニオンツール(東京)など県内外の有力企業が生産拠点を置く。

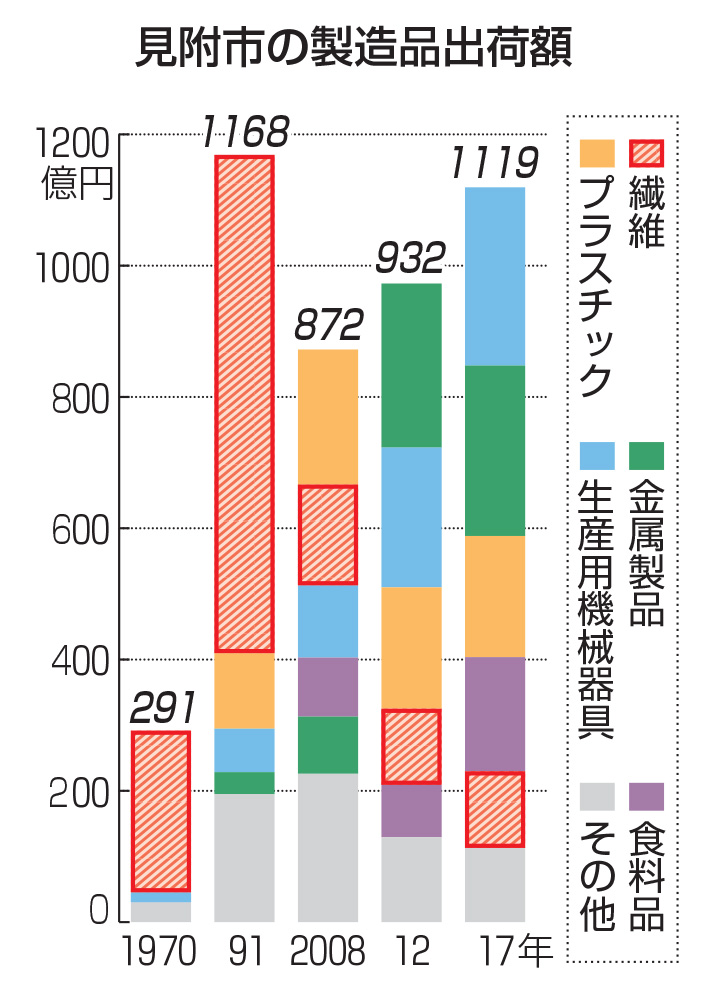

製造品出荷額に占める構成比の推移を見ると、出荷額がピークだった1991年は繊維が64.9%でトップだったが、次第にプラスチック製品、生産用機械器具の割合が増加。2017年は10.4%になった。現在は金属製品、食料品を含めた「5本柱」がバランスよく稼ぐ=グラフ参照=。出荷額は近年、1000億円規模を保っている。

北陸道や国道8号、上越新幹線といった高速交通網にアクセスしやすい立地も強みだ。日本郵便(東京)が県内の郵便物の仕分け作業を集約する新潟郵便局を設置するなど、流通面でも存在感を増している。

豊かな土地を生かす農業でも、次の展開を模索する。水稲単作地帯として産出額の大半をコメが占めてきたが、農家の所得向上を目指して園芸を強化。ニラなどの産地化を目指す。

人口約4万人のまちは、歴史ある繊維をはじめとする製造業を基盤に、産業の伸長を図っている。