第3弾 長岡・見附・小千谷

[未来のチカラ in 長岡・見附・小千谷]

宝石が泳ぐまち 小千谷・錦鯉物語

<上> 反転

ウイルス禍で変革加速 ネットを活用 客層広げる

新潟日報 2020/07/30

赤や白、金色に輝く体の優美さから「泳ぐ宝石」と称され、世界中のファンを引き付ける錦鯉。発祥地の小千谷市には多くの養鯉業者が集まり、国内有数の産地を形成する。職人は色合いや模様の美を競って追究し、時に支え合いながら中越地震などの逆境を乗り越えてきた。新型コロナウイルス感染症という新たな危機に際し、針路を見つめ直す産地。「未来のチカラ」の産業のまちシリーズ第3弾は、宝石が泳ぐまち小千谷の今に迫る。

小千谷の養鯉業者にとってこの3月は、かつてないほど寂しい早春となった。例年ならば、好みの錦鯉を探す世界各国のバイヤーや愛好家、流通業者が集う時季。だが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で来日がかなわず、訪れる外国人はほぼ皆無だった。

地元大手の大日養鯉場のハウスには中国やタイなどのアジア、オランダやドイツといった欧州の流通業者がオークションにやって来る。1匹ずつ分けられた錦鯉を囲み、次々と競り落とす。売り上げは年商の6、7割を占める。出荷数も8割が海外向けのため、経営上の打撃は大きかった。

「経験したことのない事態。養鯉業を続けていけるのか悩んだ」。約20人の従業員を抱える社長の間野太さん(47)は春先の重い気分を思い起こす。

全国の業界一丸となって小千谷で開く国際錦鯉幼魚品評会、長岡市での錦鯉全国若鯉品評会も相次いで中止となった。

いけすの中を優雅に泳ぐ大日養鯉場の錦鯉。さまざまな品種を間野太さんが丹念に育てる=小千谷市三仏生

新潟県によると、2018年の錦鯉の県内生産額は33億7千万円で、うち輸出金額は24億9千万円と74%を占めた。輸出は12年の14億円から1.78倍に増えた。近年はブームといえるほど海外の熱が高まっている。

錦鯉には、赤と白の「紅白」や黒も加えた「大正三色」、金色の「山吹黄金」など色や模様などの違いで約100の品種がある。さらに業者ごとに持つ血統が差異を生む。「海外客が長時間かけて行き来するのは、世界に一つしかない模様を求めているから」と間野さんは語る。

錦鯉探しを「コイ・ハンティング」と呼ぶ海外客にとって、養鯉業者が集まる小千谷は絶好の“狩り場”だ。客たちは出荷シーズンになると何週間も滞在し、いくつもの業者の池で泳ぐ錦鯉を撮影して回る。

小千谷が世界に知られる産地になったのは、コミュニケーションの積み重ねの結果でもある。生産者は顔なじみが来ると酒を酌み交わし、その年の錦鯉をどのような思いで作ったか、どの品種の出来が良いかなどを伝えてきた。それだけに、面と向かって説明する機会がなかった今年、産地の危機感は強い。

■ ■

ピンチは変革を促した。産地は新たな販売、販促方法としてインターネットを活用した取り組みを加速させた。

全日本錦鯉振興会新潟地区は4月下旬から11日間、錦鯉の人気投票をネットで初開催。156の業者・個人が約700匹を出品した。話題づくりの一環だったが、総アクセス数は約11万3千件、投票は約6万5千件に上った。

そこで見つけたヒントが生産者を勇気づけた。アクセス数は米国の48%をはじめ国外が95%だった。男女比はほぼ半々、年代別では35歳未満が半数近かった。これまで販売先として視野に入っていなかった「女性」「若者」層がターゲットに浮上したのだ。

ネットの活用は、既に販売手法として現実味を帯びる。大日養鯉場は中止したオークションに代わり、3月から数回、ネット即売会を開いた。初めての試みだったが、オークションに参加したことのない流通業者やかつての顧客と接点が生まれ、間野さんは「新たな客層を取り込むことができた」と手応えを語る。

新型ウイルスが収束し、各国と往来できる日がいつになるか、まだ見通せない。振興会は錦鯉や生産者を検索できるシステムや、ウェブ上でオークション、品評会を開く仕組みづくりを急ぐ考えだ。

新潟地区長で小千谷の伊佐養鯉場社長の伊佐光徳さん(49)は力を込める。「今までは良い錦鯉を作り続ければ振り向いてもらえるという姿勢だった。これからは対面に替わる売り方、新たなファン層の開拓で攻めに転じたい」

小千谷 伝統と先端技術息づく

織物で繁栄を支え 鉄工電子産業が軸に

小千谷市は、世界的に人気が高い錦鯉の発祥地、そして国の重要無形文化財の麻織物「小千谷縮」の産地として名をはせる。一方で精巧な機械部品をはじめ、鉄工電子関連の製造業の集積地としても知られる。伝統産業と先端技術が融合しながら小千谷を特徴づけ、まちの経済を支えている。

山本山から望む小千谷市。養鯉業などの伝統産業と先端技術を生かした製造業が共存する

錦鯉は江戸時代後期、同市の東山地区などで生まれたとされ、現在では約50カ国に輸出されるクールジャパンの代表格となっている。小千谷縮も江戸時代、麻織物「越後布」に改良を加えて作られたものだ。江戸城に登る大名が夏場に着用したとされ、小千谷は織物のまちとして栄えた歴史を持つ。

時代を経て近年、市の基幹産業となっているのが鉄工電子産業だ。産業活性化と若手の雇用確保を目指した市は、1973年度着工の桜町工業団地を皮切りに工業団地を次々に造成し、企業の集積を図ってきた。工場の集団化を目的とした第1、千谷など六つの工業団地がある。

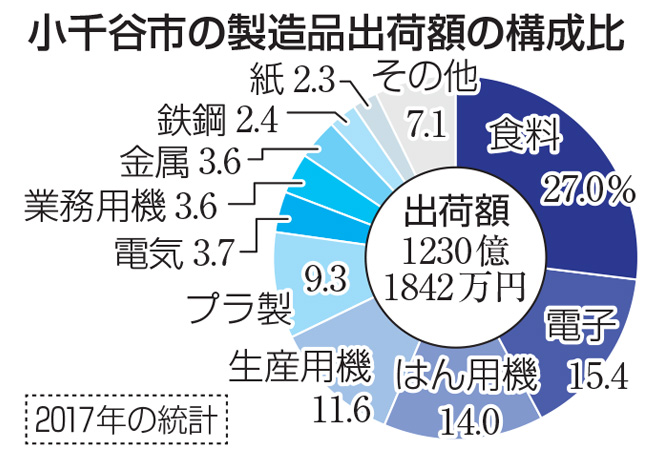

市の2017年の製造品出荷額は1230億1842万円で、そのうち約6割が鉄工、電子関連の製品だ=グラフ参照=。小千谷鉄工電子協同組合の会員企業は現在、64社を数える。働くのは約3500人と市の人口約3万4千人の1割を占める。

製造業では、機械の動きを滑らかにする部品を造る日本ベアリング、ドリルチャックのユキワ精工、超高圧油圧機器の理研精機など、国内外で知られる有力企業が集まる。

業界は維持、発展の取り組みに余念がない。組合は団塊世代の技術を若手に継承しようと、技能養成機関「テクノ小千谷名匠塾」を07年に設立。加盟企業の熟練技術者が会社の枠を超え、旋盤や研磨などの加工技術を若手に指導する。19年には新しい塾舎も設置。これまでに約450人が受講し、176人の技能士を生み出した。

食品製造業も柱の一つだ。米菓の越後製菓(長岡市)の工場、阿部幸製菓、竹内製菓、米飯パック製造たかのなどが拠点を置く。

農業では、魚沼産コシヒカリの産地の一つとして知られ、作物の種類別収穫面積のほとんどをコメが占めている。近年は園芸振興にも力を入れ、カリフラワーの生産拡大を進めている。

伝統と技術が息づくまちは、それらをしっかりと次世代に伝えることで、未来を切り開こうとしている。