第3弾 長岡・見附・小千谷

[未来のチカラ in 長岡・見附・小千谷]

宝石が泳ぐまち 小千谷・錦鯉物語

<中> 結束

震災復興 誇りが原動力 発祥地守る姿に世界共感

新潟日報 2020/07/31

「泳ぐ宝石」と称される錦鯉の発祥は、江戸時代後期にさかのぼる。小千谷市東山地区など二十村郷と呼ばれた山間部で、地味な灰色をした食用のマゴイに突然変異が起き、赤や白の鮮やかな個体が生まれたのがきっかけだ。

平たんな場所が少なくコメの収量が上がりにくい東山地区では、住民らがコイの交配や改良を重ね、観賞魚としての価値を高めていった。「稼ぐための知恵として受け継いできたのだろう」。祖父の代から100年近く錦鯉に携わる和泉屋養鯉場の社長、間野泉一さん(68)は想像する。

雪深い地域でひっそり誕生した錦鯉が全国デビューを果たしたのは大正時代。1914年、東京・上野で開かれた「東京大正博覧会」に、二十村郷の住民が錦鯉を出品し、全国から注目を集めたのだ。

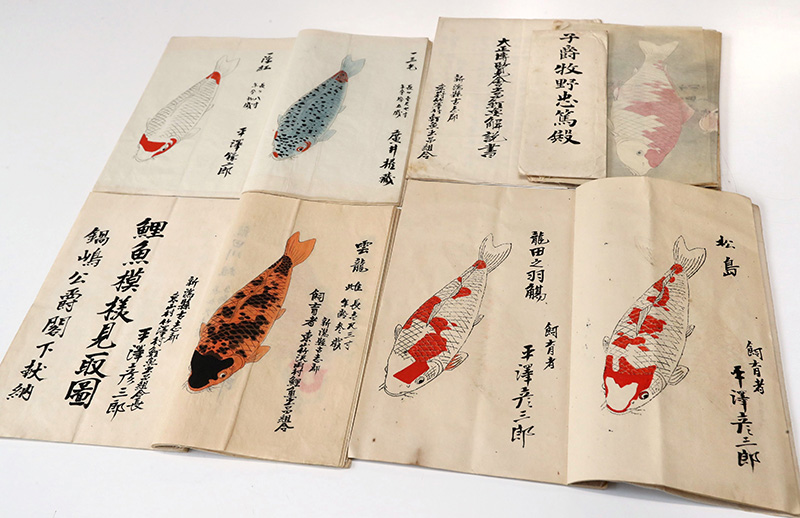

出品された錦鯉の絵が描かれた「錦鯉絵型帳」は、当時を知ることができる最古の資料として市の有形文化財に登録されている。紅白やだいだい色に黒模様、青色などさまざまな錦鯉の年齢や体長、飼育者の名前が記されている。出品された錦鯉は皇太子時代の昭和天皇にも献上された。

東京大正博覧会に出品された錦鯉の絵。さまざまな種類がいたことがうかがえる=小千谷市土川1

全国に錦鯉の存在が知れ渡り、一般家庭でも飼育され始めたのは50年代後半の高度経済成長期だ。自宅に庭を設けて池に放すようになり、ブームが起きた。

当時小学生だった間野さんは、父と一緒に東京に錦鯉を運んだ思い出がある。木おけに入れた錦鯉を列車のデッキに載せ、小千谷から上野まで8時間かけて移動し、新宿の結婚式場の社長宅まで運んだ。「作れば作るほど売れた」と往時を懐かしむ。

経済成長を続ける日本は世界の注目を集めた。暮らしや文化が伝えられるとともに、錦鯉の知名度も上がった。航空網の発達で輸送が容易になったこともあり、60年代ごろからは海外に出荷されるようになった。日系人が多かったハワイに始まり、流行の波は欧州やアジアにも及んだ。

「先人もまさか、世界中に錦鯉が広がるなんて夢にも思わなかっただろう」。間野さんは感慨深げに語る。

■ ■

しかし2000年代、産地は試練にさらされる。03年に全国で広がったコイヘルペスウイルス(KHV)病、翌04年10月には中越地震に襲われた。錦鯉を育てる野池やハウスは地震で相次いで崩壊し、打撃は大きかった。

小千谷市で大家養殖場を営む片岡太郎さん(43)は、出荷を目前に控えた錦鯉の9割を地震で失った。揺れが収まってから池を見て回ると、丹念に育てた錦鯉たちが水の抜けた池でバタバタと跳ねていた。衝撃を受けた。幸いKHV病対策で設けたハウス1棟が倒壊を免れ、生き残った親鯉を育てることができた。

危機を乗り切る原動力となったのは、産地の結束と世界に発信された情報だった。片岡さんら約10の養鯉業者が国の補助金を活用して関越道小千谷インターチェンジ近くの畑に仮設の野池「養鯉団地」を設け、錦鯉を持ち寄って生産を始めた。

片岡さんは「作り続けることをやめたら発祥の地は終わり。だから大変でも毎年作り続ける、という一つの目標が結束力を生んだ。とにかく必死だった」と生産者の思いを代弁する。

ライバル同士が顔を合わせ、生産方法などの情報を共有することが互いの刺激になった。復興に向かう姿は多くのメディアに取り上げられ、海外の業者や愛好家から応援のメッセージが届いた。復興支援のため継続して購入する人もいた。

多くのものを失った地震から得られたものもある。「発祥の地を守るんだという誇りが高くなった」と片岡さん。産地は息を吹き返した。