第2弾 魚沼

[未来のチカラ in 魚沼]

- <下>

- <魚を育てる会> 同志を募り会長就任く

活動実り永年禁漁区誕生

新潟日報 2019/10/11

1975年、魚沼市(旧湯之谷村)の銀山平のイワナ激減を憂いた開高健は、「奥只見の魚を育てる会」立ち上げの告知文を発表する。

(前略)こんど志のある人びとが集まって、これだけはどんなことがあっても分裂させないぞという決意のもとに、次のような会を設立することになりました(後略)

開高の呼び掛けに、心を揺り動かされた高校生が同市にいた。地域紙で宣言を知った。自宅がある旧小出町から、入会の窓口だった旧湯之谷村役場まで約5キロ、原付バイクを走らせた。現在、市内で釣具店を経営し、育てる会の副代表を務める池田修さん(62)だ。この日を「飛ばして10分くらいだったかな」と振り返る。

小学生時代から釣り好きだった池田さん。「自分にとって神様のような開高さんの役に立ちたかった」という。開高は会長に就任し、釣友の常見忠さん(故人)が補佐した。会員は当初、約70人だった。

育てる会は、北ノ又川上流を禁漁区にするため、各方面へ働き掛けた。活動が実り、76年から暫定的な禁漁措置が取られた。81年には水産資源保護法に基づく「保護水面」に指定され、永年禁漁区となった。

育てる会の会員は、いま361人にまで広がった。10年ほど前から「人工産卵床」の造成に力を入れている。川底にこぶし大の石を敷き、その上に1~3センチの小石を敷き詰めて、魚が産卵しやすい場所をつくる。

池田さんは「川で自然ふ化した稚魚は、養殖した稚魚に比べ、生存率が高い。水産庁の専門家を招いた勉強会も開いている」と話す。人工産卵床の造成は毎秋行われ、今年は10月19日に予定している。

「人工産卵床」の造成に取り組む「奥只見の魚を育てる会」メンバー=2018年10月、魚沼市湯之谷地域(同会提供)

一方、魚沼漁業協同組合(魚沼市)は2016年、奥只見湖一帯をキャッチ・アンド・リリース区域に定めた。イワナ、ヤマメ、ニジマスの捕獲は1人1日5匹以内とし、5匹を超えた場合は放流するルールだ。

同漁協は1986年、北ノ又川上流の禁漁区指定を受けて石抱橋の近くに監視小屋を建設。管理人を置き、密漁の防止にも努めてきた。今年からは、熱を感知する遠赤外線カメラ5台を設置し、人と機械の力で密漁者に目を光らせている。

同漁協参事の小幡典男さん(62)が語る。「広大な海とは違い、川は環境が変化しやすく、魚も大きな影響を受ける。川の豊かさは、自然の豊かさのバロメーターになる」 河(かわ)は眠らない-。開高の精神は、地域に脈々と受け継がれている。

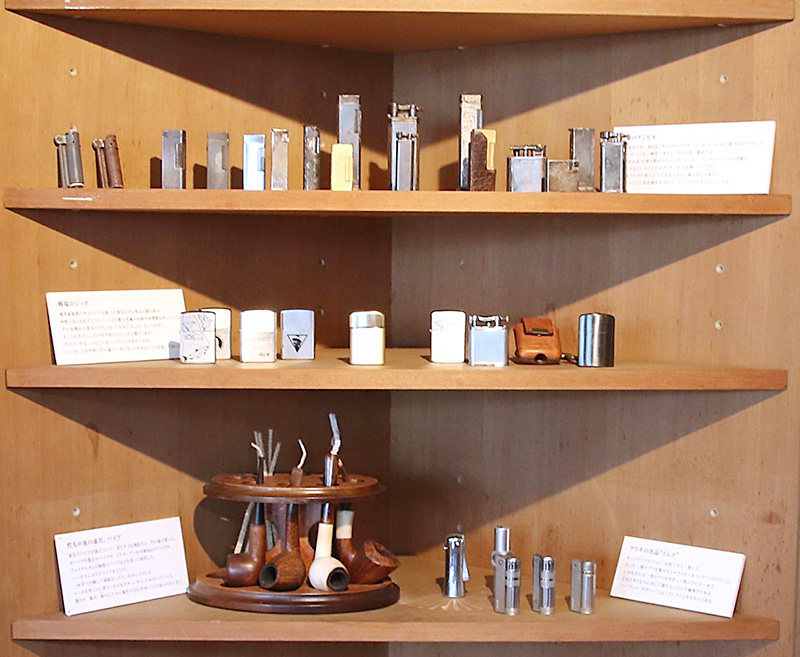

特注のライター

愛煙家だった開高。神奈川県茅ケ崎市の開高健記念館には、作品関係の資料のほか、愛用したパイプやライターも展示されている=写真=。記念館を運営する開高健記念会の森敬子事務局長が、ベトナムの地図を刻印したジッポのライターを見せてくれた。従軍取材で部隊200人のうち、生還者が開高ら17人だけだった悲劇を忘れないように、特注した一品だという。開高の人生を追体験できる記念館は毎週金・土・日の3日間と祝日に開館している。問い合わせは、0467-87-0567。