新聞スクラップとは

新聞スクラップとは、気になる新聞記事を切り抜いて保管し、情報を整理する作業をいいます。

興味があるものの記事を集めるので、その分野に詳しくなり、関連する社会についての知識が増えます。記事を読んだり感想を書いたりすることで、文章を読み書きする力のアップにもつながります。

スクラップが役に立つ理由は、もう一つあります。

テレビやインターネットなど、メディアが発達した現代では、いつでもどこでも、さまざまな情報を得られますが、あふれる情報の中には不確かなものや悪意が混じっているものもあります。

これから大人になる小学生のみなさんは、たくさんの情報の中から、正しい情報や自分にとって必要な情報を選び取る力(メディアリテラシー)を身に付ける必要があります。

多くのニュースに触れ、保管する記事を選ぶ新聞スクラップは、そのカを伸ばす練習にもなります。

2023年2月現在

「ありがとう久保倉選手」

手代木 慶さん

手代木 慶さん

(早稲田大学4年)

小学6年生の時、新潟出身のハードラー久保倉里美選手の記事をスクラップしました。ロンドン五輪にも出場した憧れの陸上選手の切り抜きを集めたことで、一つのテーマの変遷をたどる楽しみを見つけました。大学では学生スポーツ新聞サークルで、学生たちの苦戦と成長を追いかける充実感を味わいました。卒業後は新聞記者になる予定なので、これらの経験を生かして多くの人がニュースを身近に感じられる記事を全国に届けたいです。

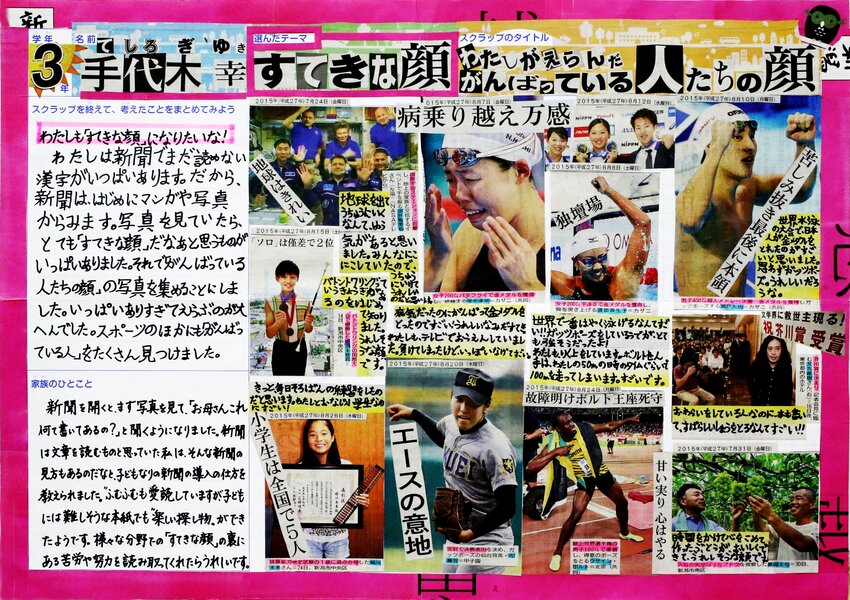

「わたしが選んだがんばっている人たちの顔」

手代木 幸さん

手代木 幸さん

(東京学館新潟高1年)

低学年では漢字が読めなかったので写真を集めました。水泳選手のうれし泣きや、ぶどうの実りに心はやる農家の方の笑顔などです。高学年では姉の影響で陸上を始めた頃で、3回目の五輪出場の久保倉里美選手の記事をスクラップしました。今も陸上を続けている私は、活躍の裏側にあった見えない努力がわかるようになりました。膨大な記事に「自分」というフィルターを通すことで楽しい発見があります。そこから自分の考えを発信できる人になりたいです。

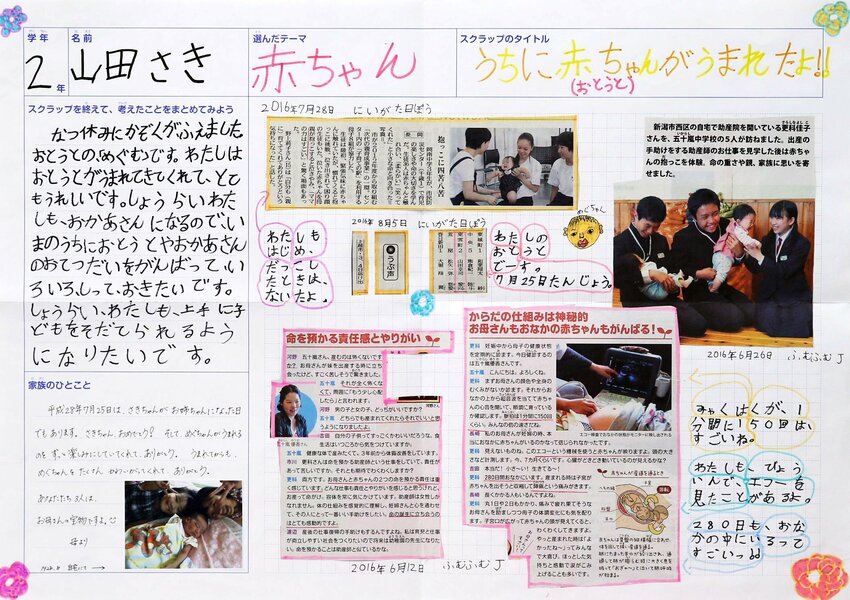

「うちに赤ちゃん(おとうと)がうまれたよ!!」

山田 咲希さん

山田 咲希さん

(上越教育大附属中2年)

小2の夏休みに弟が生まれることが分かってから、家族と一緒に赤ちゃんを話題にした記事を読んだり集めたりしていました。今度は弟と一緒に新聞スクラップに取り組んでみたいです。私はiPadを使うようになってから、知りたい事をネットで検索したり、デジタルニュースを見たりすることが多くなりました。ネットでは、すぐに情報を得ることができますが、誰が書いたものか、正しい内容なのか、よく考えることを心がけています。

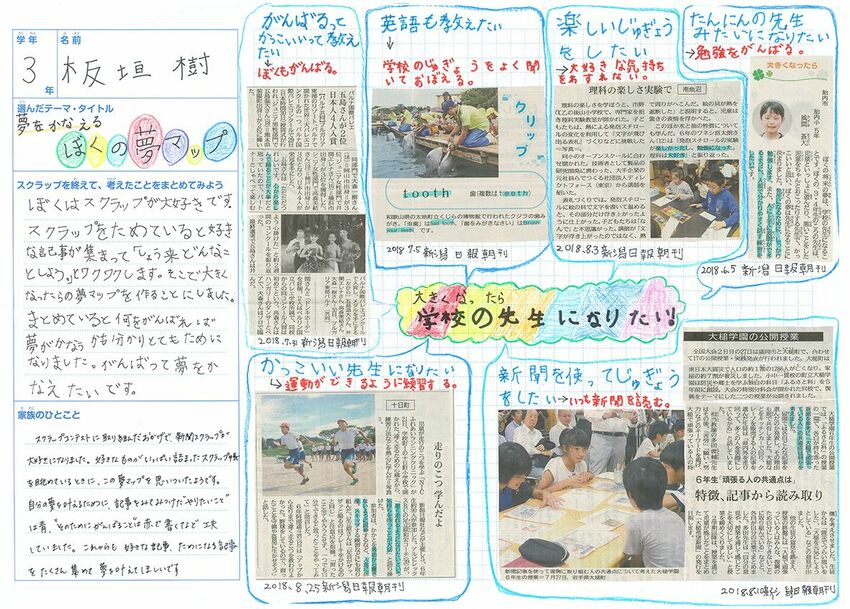

「夢をかなえるぼくの夢マップ」

板垣 樹さん

板垣 樹さん

(新潟市立新津第一中1年)

僕と僕の家族は、スクラップコンテストに挑戦してたくさんの宝物をもらった。好きな記事を切り抜くうちに新聞が大好きになった。小学校の卒業文集にも書いたが、僕は新聞を毎日読んだお陰で漢字が得意になった。文字やイラストを配置してデザインするのが好きになった。姉達は大事な事を選ぶ力や、文章をまとめる力がついて受験にも役立ったそうだ。夢・鉄道・歴史・AI…その時の自分の好きを反映するスクラップが大好きだ。

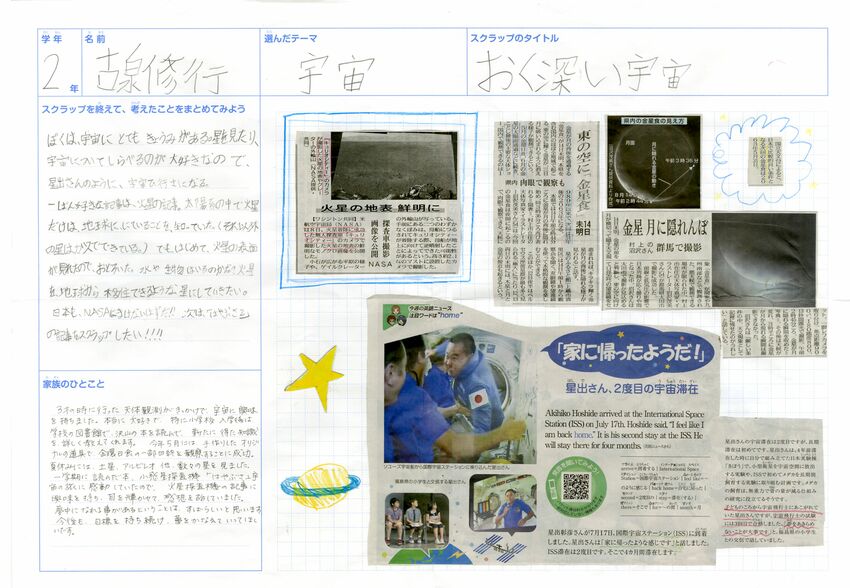

「おく深い宇宙」

古泉 修行さん

古泉 修行さん

当時は非現実的で美しい宇宙に魅入られ、普段から意識的に幻想的な写真や情報をスクラップしていました。それらを作品として仕上げていくのはとても楽しかった記憶があります。今でも新聞で興味深い記事を見つけると家族でスクラップし合い、話題にしています。当時はアナログな情報源が主でしたが、最近は「新潟日報デジタルプラス」も活用しています。地元の最新情報は日報が一番豊富だと感じているので、重宝しています。

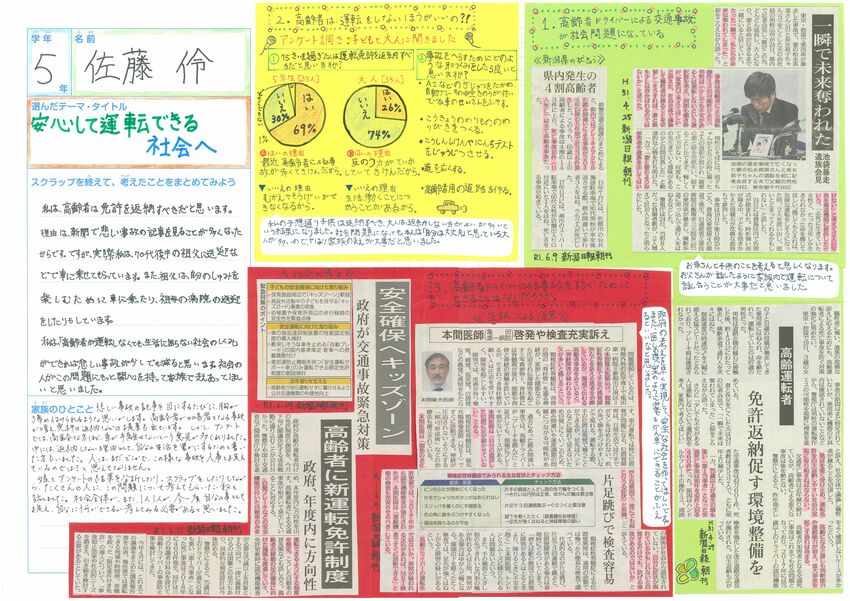

「安心して運転できる社会へ」

佐藤 伶さん

(新潟大附属長岡中2年)

私が、新聞スクラップで大切にしたことは、テーマにおける自分の考えを読んだ人に分かりやすく伝えるということでした。そのためには、記事選びや全体の流れが分かるような見出し作り、それぞれの配置にも気を配りました。アンケートやインタビューを行い、専門家や仲間の意見を聞けたこともいい経験になりました。小2から小6までチャレンジし続けたことで、新聞を身近に感じられるようになり、記事を深く読む力も付きました。

2012年~2015年

2016年~2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年