第1弾 上越地域

[未来のチカラ in 上越]

越乃リュウ 宝物を探して

<2> 糸魚川編 大地が磨いた美と旬の味

圧巻のヒスイ巨石 奴奈川姫ロマン、思いはせ

新潟日報 2019/05/22

2016年、日本鉱物科学会総会で「日本の石」(国石)に選ばれたヒスイ。糸魚川市の郷土史家・土田孝雄さん(82)は「この地を治めた奴奈川姫とヒスイは密接に関わっていました」と、境内に奴奈川神社がある天津神社を案内してくれた。

拝殿に入って圧倒されるのは、上越市の日本画家・川崎

奴奈川姫に大国主命が求婚する様子が描かれた日本画(天津神社)

同神社には、ヒスイの首飾りも奉納された。作り手は糸魚川市の龍見雄記さん(79)。地元に「

「昔は自分で道具も作ったよ」。ヒスイなどの原石や工具が無造作に置かれた龍見雄記さんの作業場=糸魚川市

龍見さんが糸魚川産ヒスイで加工した勾玉。さまざまな色がある(翡翠工房)

「フォッサマグナミュージアム」で、ヒスイの見分け方を伝授してもらうことにした。館内には石や鉱物、化石がごろごろ。もちろんヒスイもたくさんある。「何これ、すごく大きい」。リュウさんは緑色の石の前で足を止めた。「緑のしずく」と名付けられた巨石は、ヒスイ峡で有名な小滝川で採取されたという。

フォッサマグナミュージアムでヒスイの巨石に触れるリュウさん。「吸い込まれそうな緑色」と圧倒されていた=糸魚川市一ノ宮

学芸員の茨木洋介さん(45)によると、ヒスイのポイントは「白っぽくて角張った重い石」。緑色と思い込んでいる人が多いが、例えばチタンが入ると紫っぽく見えるなど、実際は鉱物の混じり具合でさまざまな色を帯びるという。

海岸でのヒスイ探しを楽しみにしていたリュウさんだが、訪問時はあいにくの寒さと強い雨で断念。「次回のため、おさらいをします」と残念がった。

工房「和楽窯」、谷村美術館 丹精込めた逸品並ぶ

糸魚川市には、気鋭の芸術家が多いと聞く。その一人が、同市西中で工房「和楽窯」を営む陶芸作家の山岸

通常の作家が練り込みで使い分ける粘土の色は約10種類というが、山岸さんは「カップ1個でだいたい180種類の粘土棒をまず作ります」。削り出していく際に半分近い粘土が無駄になると聞き、リュウさんは「えー、もったいない」と驚きながら、境目が分からないほど繊細な濃淡の模様を見つめた。

「手間が掛かってますね」と、練り込み技法で繊細な模様を表現した山岸丈訓さん(右)の作品に見入るリュウさん=糸魚川市西中の和楽窯

リュウさんも腕まくりし、2種類の粘土の練り込みに挑戦。こねてたたいて、おちょこ1個、皿1枚を作った。「どんな模様が浮き出てくるかな」。後日の焼き上がりが待ち遠しそうだった。

和楽窯で陶芸を体験したリュウさん

糸魚川駅から車で5分ほどの場所に、県内外の美術ファンを引きつける「谷村美術館」がある。シルクロードにたたずむ遺跡のような建物は、文化勲章を受章した建築家の村野藤吾(1891~1984)が91歳で設計を引き受けた遺作。宝塚歌劇団に所属したリュウさんが「お世話になった」という宝塚市庁舎を造った人物でもある。

谷村美術館の外観は砂漠の遺跡のよう。黒姫山の石灰岩でできている

彫刻家・沢田

栃木県日光市の太郎杉でできた

収蔵作品に合わせてデザインされた谷村美術館。洞窟のような雰囲気だ=糸魚川市京ケ峰2

地場魚のすし

地場産の旬を味わうのも旅の

大火乗り越え

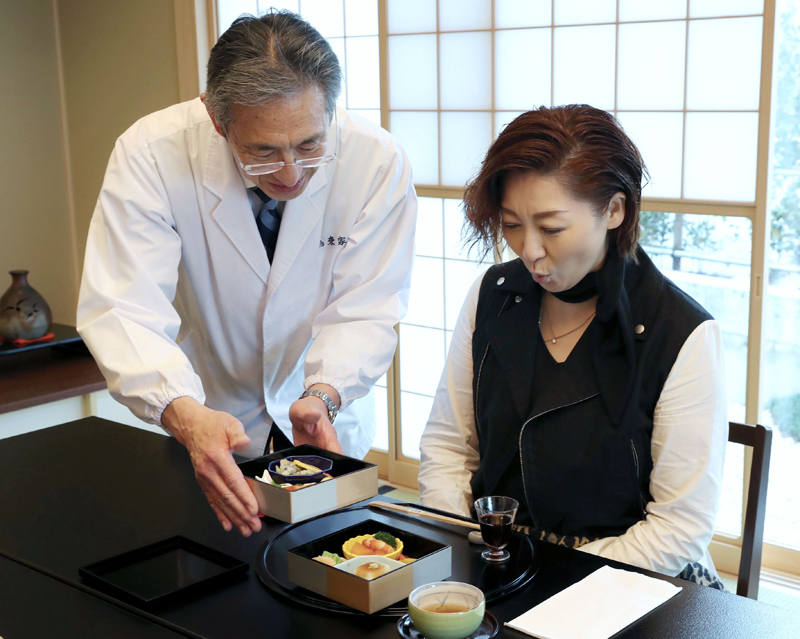

大きな窓越しに日本海が一望できる。創業約200年の料亭「

美術館風の外観に和の空間が調和した真新しい建物だが、焼け残った門柱が大火の記憶をとどめている。5代目の社長青木孝夫さん(69)に被災当時のまちの様子を聞き、言葉を失ったリュウさん。「新しい店も愛されるよう頑張っていきます」と話す青木さんに、「応援しています」とエールを送った。

リュウさんがスマートフォンのカメラで撮った1枚。おちょこを作ったリュウさんは、"師匠"である山岸丈訓さんの作品を見て「こんなおちょこで飲んだら、おいしいでしょうね」。