第1弾 上越地域

[未来のチカラ in 上越]

越乃リュウ 宝物を探して

<4> 妙高編 山麓の自然と人情と

新潟日報 2019/06/19

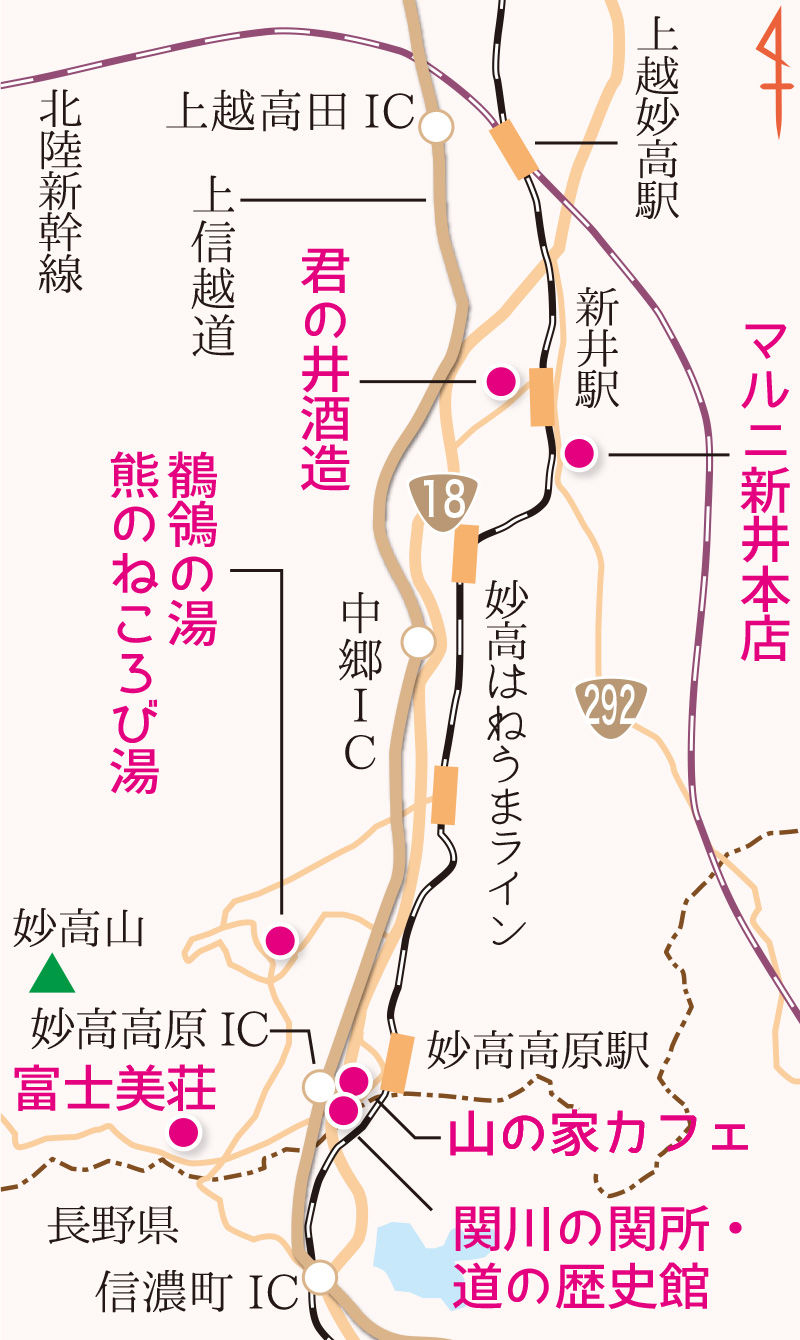

元タカラジェンヌの越乃リュウさんが上越地域を巡ってまちの魅力を発掘する「宝物を探して」。第4弾は、ともに日本百名山の妙高山、火打山の裾野に広がる妙高市を舞台に旅した。長野県境にある同市は、かつては関所が置かれた北国街道の要衝。数多くのスキー場や温泉があり、国内有数のスノーリゾート地として知られる。雪解け水を活用した酒造りや、雪さらしのジーンズ作りなど独特の産業も根付く。山や川、湖など豊かな自然に囲まれた初夏の妙高を満喫した。

<越乃リュウ> 新潟市西区出身。元宝塚歌劇団・月組組長。2013年に退団後はコンサートや舞台などで幅広く活躍している。

【動画】越乃リュウ 宝物を探して「妙高編」

旧街道歴史に思いはせ

空き家改築 憩いのカフェ

江戸から北陸や奥州に向かう人々が盛んに行き交った北国街道。昔は信州と越後の国境に「関川の関所」があった。

「面白い」。1級河川の関川に架かる一之橋は昔の国境だ。今も妙高市関川と長野県信濃町の境界になっている。リュウさんには新鮮に映ったようで「新潟県」「長野県」の標識を写真に収めていた。

復元された橋や御門を通り、道の歴史館へ。北国街道が加賀藩など北陸の有力大名の参勤交代や佐渡の金銀を運ぶ際にも利用されたことや、全国54の関所でも関川は取り調べが特に厳しい「重き関所」だったことを学んだ。

番所では、越後へ向かう「

今も信越の県境である関川。一之橋は水害復旧で架け替えられ、長寿姉妹の成田きんさんと蟹江ぎんさんが渡ってから「長寿橋」と名前が変わった

関川の関所跡地。高田藩士が取り調べをした番所が再現されている

関所から上越市方面へ車で約5分。「山の家カフェ」は、東京で店舗内装業を営んでいた妙高市出身のオーナー相沢伸郎さん(58)と妻(58)がUターンし、2018年9月にオープンしたカフェだ。

相沢さんは空き家になって久しい築35年の中古住宅を購入し、自らの手でリフォーム。座敷や廊下などを取り払って

今春からは、屋外テラスや芝生の特設席も用意した。晴れた日には雄大な妙高山を眼前に仰ぎながら喫茶ができるが、この日はあいにく山頂が雲にすっぽりと覆われた。それでも「草の匂いに夏を感じる」と、リュウさんは気持ち良さそうに辺りを散策していた。

高齢化が進む地域だけにカフェ周辺には空き家が多い。「地元の女性から『運転して遠くには行けない』という声が上がり、最近は洋服や肌着なども店内で販売するようになりました」と相沢さん。近隣の女性たちが畑の間を縫って来店する様子を見たリュウさんは「地元の方に愛されていますね」と感心していた。

妙高山を望む山の家カフェ。高原の風が吹き抜ける屋外も気持ちよい=妙高市関川

晴天時の妙高山といもり池=妙高市関川

旧北国街道を上越市方面に下ると、かつて多くの旅人が羽を休め、にぎわいを見せた新井宿のエリアに入る。通り沿いには1842(天保13)年創業の酒蔵「君の井酒造」の社屋があり、趣を今に伝えている。

旧北国街道沿いにある君の井酒造=妙高市下町

社名に「君」が付くのは、明治天皇が巡幸した際に酒を献上したのが縁だそうだ。江戸時代にタイムスリップしたような店内に一歩入ると、先が見えないほどの奥行きに圧倒される。

仕込みの時期は過ぎていたが、専務の田中智弘さん(39)が、米を洗ったり蒸したりするスペースを案内してくれた。貯酒の様子をのぞいたリュウさんは「女性が中に入ってもいいんですか」と質問。田中さんは「うちの場合、蔵人に女性もいますし、大丈夫ですよ」とほほ笑んだ。

酒米を削る割合や酵母、こうじの種類で酒の風味は変わる。利き酒用のおちょこで6種類の吟醸酒を堪能したリュウさんは「香りからして全部違うんですね」と驚いていた。

上越地域3市を巡る旅を今回で終えたリュウさん。「みなさんの郷土愛の強さに感動しました。風景や建物、食はどれも素晴らしかったですが、熱意と誇りを持って地元で暮らす人たちが一番の宝物だと思いました」と語り、再訪を誓っていた。

旧北国街道沿いにある君の井酒造=妙高市下町

伝統の笹ずし カラフルに

五目煮や卵などの具材が入った「笹ずし」は、上越地域の伝統料理。保存食として戦国武将の上杉謙信が戦に携えたという説も残る。具と酢飯、ササの葉を交互に重ねる押しずしと、葉の上に載せるタイプがあり、妙高市では後者が多いのだとか。

同市杉野沢の民宿「富士美荘」では、ササの形を「

鴨井茂人さん(右)に教わりながら箕の形にササを折るリュウさん=妙高市杉野沢

まずは地元で採れたササを折り、ちりとりのような形をした農具の箕を作る作業から。側面を1センチほど折ってから葉の両端をつまみ、ぐるっとねじった真ん中にできる尖った部分を折り目に入れ込む。

初めは首をかしげていたリュウさんも鴨井さんの手付きをまねて、あっという間に6個の箕を作り上げた。鴨井さんは「酢飯はスプーンで押して平らに盛ると、具をきれいに載せられます」とアドバイスした。

具材に用意されたのは、地元で「ネマガリダケ」と呼ばれるヒメタケのしょうゆ煮、卵、エビマヨネーズ、カニ酢など。「ササをお皿にするなんて、おしゃれ」と、丁寧に1種類ずつ載せたリュウさん。上越地域ではおなじみのサバ缶と一緒に煮込んだタケノコ汁とともに「おいしい」と平らげていた。

笹ずしの具材は、シイタケやゼンマイなど茶色系が多い。地元の杉野沢観光協会長も務める鴨井さんは、急増する訪日観光客や若者向けに近年、緑のササに映えるカニやエビなども具にしている。「妙高は高い山があって海にも近い。美しい地元の海と山を食でもアピールしたい」と張り切っている。

完成した笹箕ずし

土地が生む独特の風合い

妙高市を拠点にオリジナルのジーンズを製造・販売するマルニ西脇。本社を置く「マルニ新井本店」には、ストックも含め常時1万本以上がある。上杉謙信が旗に掲げた「毘」の字の皮ラベルが目を引く。

社長の西脇謙吾さん(50)が、デニムを天然水に漬け込む加工を見せてくれた。「通常の7倍の鉄分を含んでいる水なので、デニムの藍と反応して鮮やかな青になるんです」。水の温度は7度くらいで、冬場は1度まで下がるという。

冬には、小千谷縮からヒントを得た雪ざらしも行う。「決して便利な場所ではないのに、遠くから足を運んでくれるファンが大勢います。独特の風合いを出せるのは、妙高にいるからこそだと思うんです」。西脇さんは地の利を力説する。

裾直しには、1950年代に製造されたビンテージミシンを利用。リュウさんは「1本に込める手間と愛情がすごいですね」と、西脇さんの手さばきにくぎ付けになっていた=写真=。

手湯と足湯でぽっかぽか

2016年に開湯200周年を迎えた赤倉温泉。これに合わせて温泉街の入り口には、寝転んだ姿勢でも入れる足湯「熊のねころび湯」と、手湯の「

この日は曇天ながら正面に斑尾山と袴岳がしっかりと見えた。開設時に同温泉組合長だった広島茂男さん(70)は「約15カ所から集まってくる源泉を引いています。足湯では寝転びながら星空を眺められます」と説明。リュウさんは約50度と熱めの手湯に両手を入れ、「体がぽかぽかしてお湯も滑らか」と喜んだ=写真=。ともに入浴無料。

リュウさんが撮った1枚は、地元の人たちでにぎわう山の家カフェの店内。偶然にも「大の宝塚ファン」という若い女性が赤ちゃんを連れて来店中だった。そこへ郵便物を届けにやって来た配達員が何と、女性の夫で赤ちゃんのパパ。リュウさんは「いろんな出会いがあるものですね」とうれしそうだった。