過去の衆院選

衆院選2014

テーマ特集2「集団的自衛権」

同盟抑止力強化を前面

【2014/12/07】

地域の緊張高める懸念も

安倍晋三首相は憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認を受け、安全保障法制の整備に着手する。「日米同盟を強化し、軍備を増強する中国と核開発を進める北朝鮮への抑止力を高めないと平和は維持できない」(首相周辺)との認識が根底にある。行使容認で日本は安全を確保できるのか。地域の緊張を招き、平和を遠ざける恐れはないのか。首相の安保観を論点に骨太の議論が各党に求められる。

「10年後は、まだ米国が軍事力や経済力で圧倒的な力を持っている。だが中国の台頭もある。日米同盟の絆を強化する必要がある」。首相は11月29日、インターネットで生中継された党首討論会で、集団的自衛権に関する法整備の必要性を訴えた。米軍と自衛隊が共同対処できる範囲が広がれば、対中抑止力になるというわけだ。

戦力不保持を定めた憲法に縛られ、自衛隊を超える「戦力」を持てない現在、米国の軍事力は中国と隣り合う日本にとっての生命線-。首相の言動からは、こうした論理が浮かび上がる。

<領土への野心>

その中国は2014年度予算で、日本の3倍近い約13・5兆円の国防費を計上。「海洋強国」建設を掲げており、米議会の超党派諮問機関の年次報告書で「軍事力に自信を持った中国は領土的野心を前面に出すようになった」と指摘された。

首相に近い関係者は「日本の平和を守っているのは憲法でなく、日米安保条約だ。中国人民解放軍に9条を読み聞かせても沖縄県・尖閣諸島は守れない」と強調する。

ただ中国の軍事力については、日本の動向と無関係に増強の一途をたどるとの見方が支配的だ。集団的自衛権がどの程度の抑止力になるかは見通せない。中国を刺激し「軍拡競争を招く」(民主党の海江田万里代表)と懸念する声もある。

<憲法解釈論争>

集団的自衛権は憲法論争も引き起こした。海外での武力行使を禁じた9条の許容範囲を超えるため、行使は認められないとした歴代内閣の憲法解釈を変更したためだ。

安倍内閣は閣議決定で行使要件を「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合と定めた。専守防衛の範囲で、違憲にはならないとする「新解釈」をひねり出したと言える。

「過去の戦争への反省に立つ9条を葬り去ろうとしている」(阪田雅裕・元内閣法制局長官)との声はリベラル層を中心に根強い。だが、首相は保守層の支持と国会の議席を背景に、自らの安保政策の実現を目指す。

行使容認割れる賛否

自公「地域」で温度差

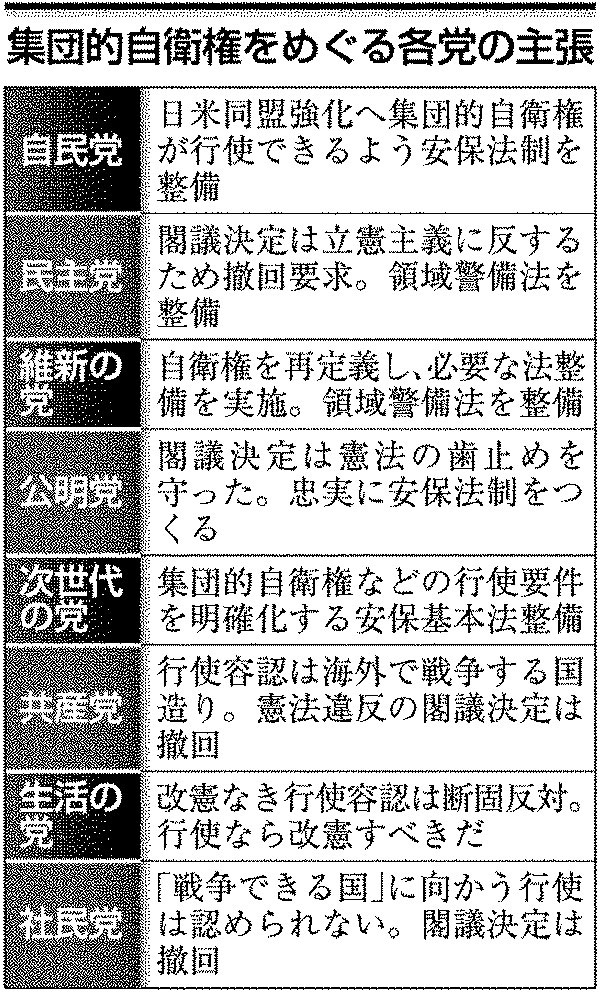

安倍政権の集団的自衛権の行使を容認した7月の閣議決定に対し、与野党の賛否は割れている。安全保障法制の整備をめぐっても温度差があり、政党間の議論の深まりが欠かせない。

自民、公明両党は来年春の統一地方選後、通常国会に関連法案を提出する方針。安倍晋三首相は「国民や領土、美しい海を守るため安保法制を進める」と意気込む。

ただ自衛隊の活動地域には自公間で認識の違いが目立つ。シーレーン(海上交通路)における停戦前の機雷掃海に前向きな首相に対し、日本近海に活動を限定したい公明党が消極的なためだ。

山口那津男代表は、機雷で海上交通路が封鎖され原油の輸送がほぼ止まる事態に対しても「国民の犠牲が重大とは言いにくい」とけん制する。

一方、野党の主張は賛否の幅が広い。次世代の党は閣議決定に賛同するなど、首相の立ち位置に近い。自衛権行使の要件を明確化する安全保障基本法の整備も訴える。これに対し、民主党と維新の党は、容認論と慎重論が党内に混在しているため歯切れが悪い。

民主党は「立憲主義に反する」(海江田万里代表)として行使容認の是非を棚上げし、閣議決定の撤回を主張。維新の党が掲げる「自衛権の再定義」との表現は、容認とも受け取れるが方向性が分かりにくい。

行使容認に反対するのは共産、生活、社民各党だ。共産党の志位和夫委員長は「海外で戦争するための国造りだ」と強調。生活の党の小沢一郎代表は「行使するなら改憲すべきだ」、社民党の吉田忠智党首は「戦争ができる国に向かう行使は認めない」と批判する。

テーマ特集1「消費税」

テーマ特集2「集団的自衛権」

テーマ特集3「雇用・労働」

テーマ特集4「アベノミクス」

テーマ特集5「憲法改正」

テーマ特集6「原発・震災復興」