過去の衆院選

衆院選2014

テーマ特集3「雇用・労働」

企業と人どっちを優先

【2014/12/09】

「岩盤規制」打破で攻防

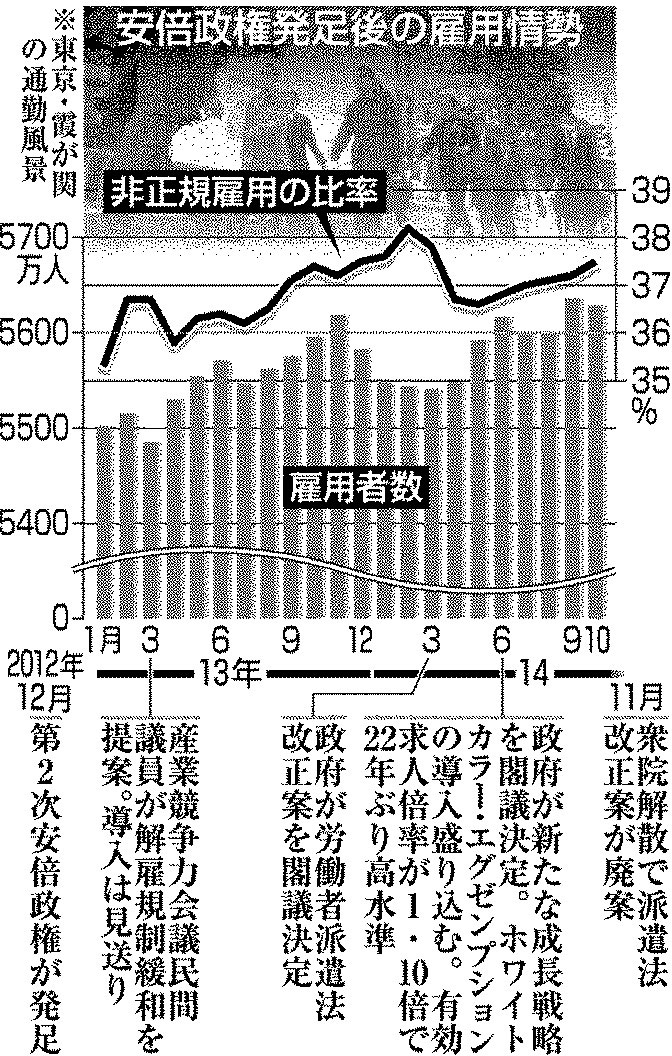

雇用・労働分野では、安倍政権が進める規制緩和の是非が争点となる。自民党は「岩盤規制」の打破を主張し、企業が事業を展開しやすい環境の整備を目指す。民主党は非正規雇用が増えて格差が広がったとして規制緩和に反対し、労働者保護に力点を置く。

自民は、働いた時間に関係なく、成果に応じ賃金を支払う新制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入を引き続き推進する方針だ。「多様な働き方を妨げる規制を改革する」と訴える。

<時間か成果か>

労働基準法は企業に残業代の支払いを義務付ける。経済界は働く時間と成果が直結しないホワイトカラーには現行制度はなじまないと主張し、安倍政権は残業代支払い義務がない新制度の導入を成長戦略に盛り込んだ。現在、厚生労働省の労働政策審議会で対象者の範囲などを議論しており、来年の通常国会に関連法案を提出する見通しだ。

ただ自民は新制度について公約に明記せず、働く人が約100万人増えたなどとアベノミクスの「実績」を前面に出す。

<増える非正規>

民主や共産党、社民党は新制度を「残業代ゼロ」などと厳しく批判。残業代の支払い義務がなくなると長時間労働の歯止めが利きにくく、過労死を増やしかねないと訴える。雇用の増加についても「ほとんどが非正規」(民主党の海江田万里代表)と反論し、雇用が不安定な非正規の割合が40%に迫っていると危機感を募らせる。

安倍政権は先の臨時国会で、企業の派遣労働者受け入れ期間の制限を事実上なくす労働者派遣法改正案の成立を目指した。衆院解散で廃案になったが、次期国会への再提出などを模索しているとみられる。これに対し民主、共産などは「不安定雇用を増やす」として反対で足並みをそろえた。

維新の党や次世代の党は、成長産業への労働移動を進めるためには雇用の流動化が必要としており、基本的な考え方は自民に近い。労働組合の支援などを受け、雇用の安定を重視する他の野党とは立場が異なる。

<格差どう是正>

正社員と非正規社員の格差是正策では、生活の党を含めた野党各党が、正規・非正規を問わず同じ仕事をしていれば同じ賃金を支払う「同一労働同一賃金」ルールを導入すべきだと主張する。

ただ経済界は、年功賃金が主流で仕事内容に応じた賃金体系が普及していない現状では導入は困難としている。自民や公明党は、助成金などを活用し非正規社員の正社員転換を後押しするとの表現にとどめている。

残業代ゼロ制度 職場に期待と不安

「無駄を見直す機運に」「チーム業務に適さず」

働いた時間ではなく成果で賃金が決まり、残業代は支払われない「ホワイトカラー・エグゼンプション」の議論が衆院選後、厚生労働省の労働政策審議会で大詰めを迎える。仕事の効率化につながるのか、それとも長時間労働を助長するだけか。職場には期待と不安の声が入り交じる。

政府は新制度の対象者を、年収1千万円以上で、高度な職業能力を持つ人と説明。具体的にどんな職種の人が該当するかや健康対策などを審議会で議論している。

都内の銀行で金融商品を開発する女性(33)は年収1500万円。「働いた時間ではなく成果で評価されれば、業務の無駄を見直す機運が出てくる」と歓迎する。

午前9時から午後6時まで働き、保育園に通う2歳の子どもが寝た後の夜10時から数時間、自宅で海外事業所との調整業務などをする。「育児をしながら高い業績を上げるには、働く時間をもっと自由に選べる仕組みが必要」と話す。

「少なくとも私の職種では適さない」と話すのは、首都圏のIT企業でシステムエンジニアとして働く40代前半の男性。

システム構築事業のチームリーダー。厳しい納期を迫られるが、人を増やすのは難しい。「仕事量を自分で管理することは困難。チームでこなす業務なので個人の成果の評価は難しい」と言う。

年収は1千万円超だが、ほぼ毎日終電かタクシーで帰宅。明け方まで働くことも珍しくなく、健康の不安も強い。「新制度の対象になれば、会社はますます健康や私生活との両立に無関心になる。生産性向上につながるのか疑問だ」とこぼす。

日本労働弁護団の圷(あくつ)由美子弁護士は「長時間労働の是正に取り組む企業は社員のやる気が高いというデータもある。制度導入より有休取得徹底などがまず先だ」と話す。

テーマ特集1「消費税」

テーマ特集2「集団的自衛権」

テーマ特集3「雇用・労働」

テーマ特集4「アベノミクス」

テーマ特集5「憲法改正」

テーマ特集6「原発・震災復興」