過去の衆院選

衆院選2014

テーマ特集4「アベノミクス」

物価上昇家計に厳しく

【2014/12/11】

円高是正で大企業に恩恵

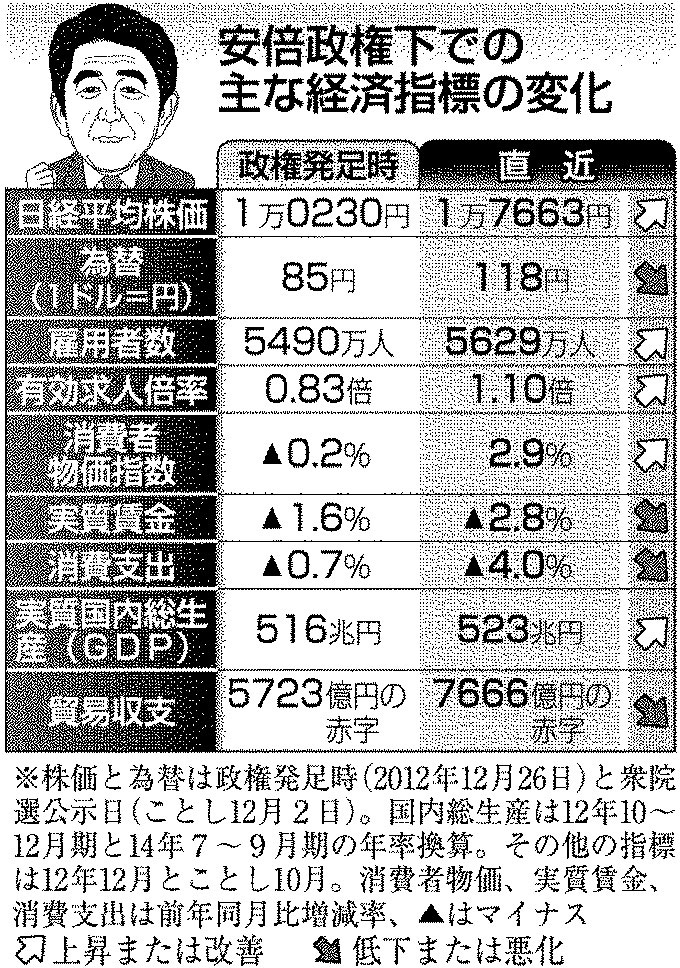

安倍晋三首相は2012年12月の政権奪還以降、大規模な金融緩和、財政出動、成長戦略の「三本の矢」からなるアベノミクスを推進してきた。円高が是正されて海外に収益基盤を持つ大企業の業績は改善し、株価も大きく上昇した。一方、ことし4月の消費税増税と円安による物価上昇で、家計は厳しさを増している。アベノミクスの効果を経済指標で検証した。

「この選挙は、アベノミクスが問われる選挙だ」。衆院選が公示された今月2日、首相は福島県相馬市での第一声でこう強調した。

東京株式市場の日経平均株価は、政権が発足した12年12月26日の終値が1万0230円だったが、公示日の2日の終値は1万7663円で、約7千円上昇した。背景には、外国為替市場の円相場が1ドル=85円から公示日には118円まで下落し、輸出企業を中心に収益が改善したことがある。

一方、10月の日銀の追加金融緩和や、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)による国内株式への運用拡大方針なども株価上昇を後押しした。足元の状況は、公的マネーで市場を活性化する「官製相場」との指摘も出ている。

<非正規が増加>

政権は雇用の改善もアベノミクスの成果と強調する。有効求人倍率は、政権発足時の0・83倍から、直近のことし10月には1・10倍まで上昇した。雇用者数も5490万人から5629万人に拡大した。首相は「雇用は100万人以上増えた」と胸を張る。

ただ、内訳をみると、増えているのはパートやアルバイトなどの非正規労働者だ。政権発足直後の13年1月と直近を比べると、役員を除く正社員が3336万人から3298万人に減ったのに対し、非正規は1823万人から1980万人に増えた。

非正規の割合は35・3%から37・5%に高まり、野党は「雇用の質が低下した」と批判する。これに対し自民党は、非正規から正社員への転換を進めると訴えている。

<実質賃金は減>

ことしの春闘は、政府が企業に賃上げを要請する異例の展開となった。経済産業省によると、東証1部上場の大企業約千社のうち42・5%が正社員のベースアップを実施した。

一方、増税と円安で電気料金や食料品、日用品などの値上がりラッシュとなった。政権発足時は前年同月比で0・2%下落だった消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は、直近のことし10月に2・9%上昇。賃上げを上回る物価高で、実質賃金は2・8%減と16カ月連続のマイナスとなり、家計の消費支出も4・0%減と節約志向が続く。

個人消費の不振で、国内総生産(GDP)も伸びが鈍い。12年10~12月期の実質GDP(年率換算)が516兆円だったのに対し、ことし7~9月期は523兆円。輸出も伸び悩み、輸入を差し引いた貿易収支の赤字幅は5723億円から7666億円に拡大した。政権発足後の2年間の経済指標は、改善と悪化が入り交じっている。首相は政策継続により実質賃金上昇などの成果が出てくると説くが、野党は「経済失政だ」と批判を強めている。

まず大企業や富裕層を優遇して経済全体の活性化を目指すアベノミクスと、家計や中小企業の支援に重点を置く野党。衆院選はデフレ脱却への道筋を選ぶ選挙でもある。

成長戦略 海外から期待感

労働人口減少には懸念

海外ではアベノミクスに関して、金融緩和や財政出動は一定の成果を挙げたと評価し、「第3の矢」である成長戦略にも期待する声が多い。今後の課題としては、成長を支える働き手をどのように確保していくかに注目が集まっている。

英紙フィナンシャル・タイムズは「安倍晋三首相の計画は野心的だった」と評価。「アベノミクスの失敗について話し合うのはまだ早い」と好意的な論調だ。「デフレ心理が上向く兆しはある」との見方も示し、政権が改革を引き続き遂行するよう求めている。

米ピーターソン国際経済研究所のアダム・ポーゼン所長は「労働市場の改革が極めて有効だ」と主張する。特に女性が働きやすい環境整備を進め、経済成長につなげることを期待している。

米資産運用大手ウェルズ・キャピタル・マネジメントの運用責任者アリソン・シマダ氏は「外国人労働者を増やすべきだ」と指摘する。人口増加が経済成長の源泉になっている米国から見ると、日本の労働人口減少に対する懸念は強いようだ。

一方、安倍首相が消費税再増税の延期などを理由に衆院解散に踏み切ったことに対しては、疑問を呈する有識者もいる。オーストラリアのニューサウスウェールズ大学のアウレリア・マルガン教授は「解散の本当の狙いは政権の延命。首相は冷徹に計算した」とみている。

テーマ特集1「消費税」

テーマ特集2「集団的自衛権」

テーマ特集3「雇用・労働」

テーマ特集4「アベノミクス」

テーマ特集5「憲法改正」

テーマ特集6「原発・震災復興」