過去の衆院選

衆院選2014

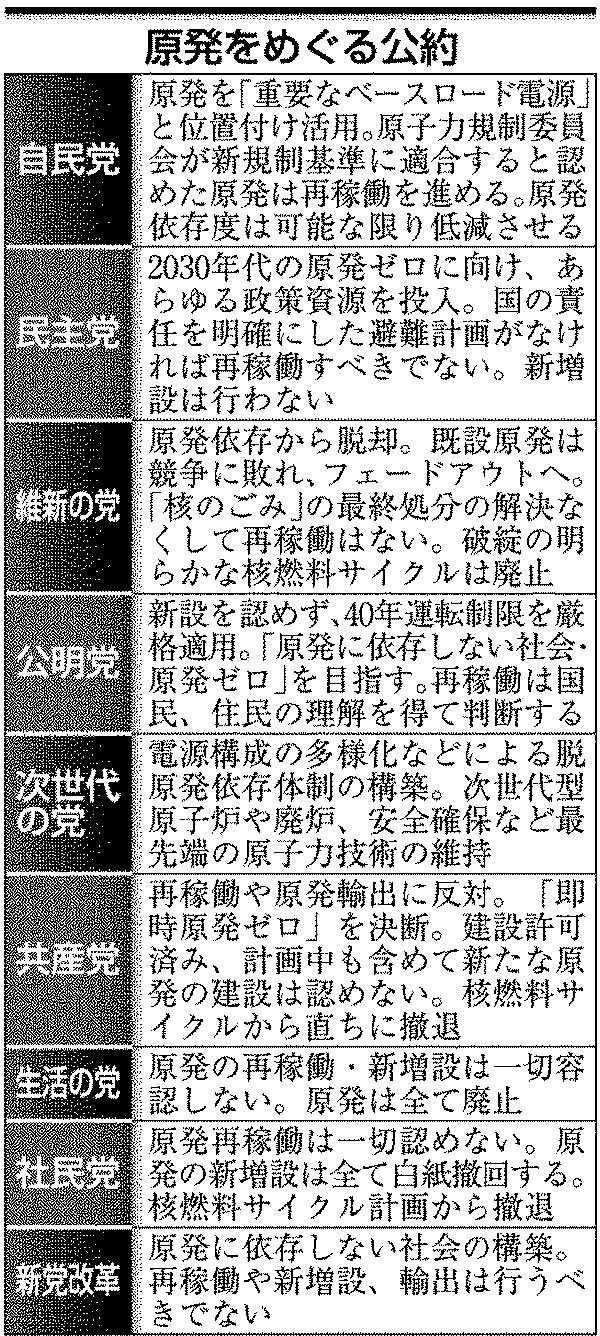

テーマ特集6「原発・震災復興」

再稼働への不安根強く

【2014/12/13】

最終処分など課題先送り

東京電力福島第1原発事故から3年9カ月。安倍政権は再稼働を急ぎ、「原発回帰」の姿勢を鮮明にしている。しかし脱原発を求める世論の声は強く、衆院選で野党は、見通しが立たない「核のごみ」の処分や、老朽化した原発の廃炉など課題を追及。ただ経済政策を主要な争点に据える与党の戦略もあり、論戦は盛り上がりを欠いている。

安定的に発電できる「重要なベースロード電源」-。政府は今年4月に新たなエネルギー基本計画を閣議決定した。原発依存度を可能な限り低減させるとしながらも、今後も活用する方針を明確に打ち出した。

衆院選の公約でも、自民党は同様の主張をしており、原子力規制委員会の審査に合格した原発の再稼働を進める方針だ。

昨年9月以降、国内の全48基の停止が続くが、今年11月に地元同意の手続きを終えた九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)は、年明け以降に再稼働する見通し。ただ火山噴火などの安全対策や事故時の避難に対する住民の不安は強い。

安倍政権は閣僚の現地入りなどで積極的に手続きを後押ししてきたが、民主党は「国の責任を明確にした避難計画がなければ再稼働すべきでない」と批判。共産党や生活の党、社民党などは再稼働に反対している。

<自公間にずれ>

自民党は原発の活用に積極姿勢を示しつつ、新増設の是非や原発を含む将来の電源構成比率に触れていない。具体的な数字に基づく与野党の攻防にならず、論戦が低調な一因になっている。

一方、公明党は新設を認めず、運転期間を原則40年に制限する制度を厳格に適用して「原発ゼロを目指す」と打ち出した。将来の展望には与党間のずれが浮き彫りになっている。

原発依存を低減させる代替電源として期待される再生可能エネルギーは、太陽光発電の急増で電力会社側の受け入れ中断の動きが広がり、普及の停滞が懸念される。

<「ごみ」の行方>

燃料サイクルや「核のごみ」の最終処分問題も深刻だ。使用済み核燃料の再処理工場(青森県)や高速増殖炉もんじゅ(福井県)は運転開始のめどが立たず、サイクルは事実上破綻している。

再処理で出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場も決まらないままだ。政府は処分地選定を急ぐ姿勢を見せるが、事実上先送りのまま川内原発などの再稼働は進みそうだ。維新の党は「『核のごみ』の最終処分の解決なくして再稼働はない」と批判している。

避難者帰還時期明示せず

生活再建も具体策欠く 各党公約

自民党総裁の安倍晋三首相と民主党の海江田万里代表は衆院選公示の2日、共に福島県内で第一声を上げ、岩手、宮城両県を含めた東日本大震災からの復興と、東京電力福島第1原発事故の収束に尽力すると強調した。しかし、両党をはじめ各党の公約に避難者の帰還時期は明示されず、被災者の生活再建に関してもあいまいな文言が並ぶ。

自民党の主張はインフラ整備が目立つ。安倍首相は第一声で、東京と仙台市を結ぶ常磐自動車道を来年3月1日に全面開通させると表明。公約には、福島県の浜通り地方に先端技術開発を進める国際研究産業都市をつくる構想を盛り込んだ。

一方、第1原発の廃炉・汚染水対策については「安全、着実に進める」。「一刻も早い帰還を実現するため」に、効率的な除染を実施するなどの表現にとどまった。

野党も与党以上の具体案は掲げていないが、独自色の発揮に努める。民主党は、原発事故避難者らの健康調査を強化する方針。共産党は、困難な作業に就く原発労働者の待遇改善を訴えている。

被災地で住宅を自力再建できない人向けの災害公営住宅は、計画の14%しか完成していない。自民党は工事加速を図り、街並み整備の工程表も作ると公約に記したが、目標年次は示していない。生活の党は用地取得の特例措置を設け、住宅建設を促進するとした。

電力自由化控え政策混乱

再生エネ買い取り制破綻

東京電力福島第1原発事故後、脱原発を求める世論が高まり、政府は再生可能エネルギーを最大限導入する方向へかじを切った。しかし原動力となるはずの固定価格買い取り制度が開始から2年で破綻。電力市場の全面自由化も控えエネルギー政策は混乱している。

買い取り条件が優遇された太陽光発電に事業者が殺到。電力の需給バランスが崩れるとして受け入れ手続きを中断する電力会社が相次いだ。買い取りに伴う国民負担の大幅増も懸念されている。

経済産業省は制度の見直しを進めているが、抜本解決には原発を含めた電源構成比率の議論が欠かせない。原発の再稼働が今後どの程度進むか見通せない中、比率の議論は大幅に遅れており見直し作業は難航している。

電力システム改革も正念場だ。東日本大震災後、電気料金は家庭用で約2割、産業用で約3割上昇した。大手電力会社による地域独占を撤廃、自由化によって料金競争を起こして電気料金の引き下げにつなげるのが改革の狙いだ。2016年4月には電力小売りが全面自由化される。だが改革には課題も多い。

最大の焦点が全面自由化後の原発の取り扱い。経産省の有識者会議では、大手電力の原発の廃炉費用を自由化後も全電力利用者に負担させるなど、競争環境下でも大手電力会社の経営に配慮する議論がなされている。

原発停止で経営が悪化した大手電力は原発再稼働を強く求めている。原発活用路線をとる政府は、大手電力に原発事業を継続させるための後押しが必要との立場だが、自由化の流れに逆行するとの批判から激しい議論になるのは必至だ。

テーマ特集1「消費税」

テーマ特集2「集団的自衛権」

テーマ特集3「雇用・労働」

テーマ特集4「アベノミクス」

テーマ特集5「憲法改正」

テーマ特集6「原発・震災復興」