第1弾 上越地域

高田世界館10年 物語はここから

<2> 支配人

多世代楽しむ場 魅力 郷土の価値 離れて気付く

新潟日報 2019/05/08

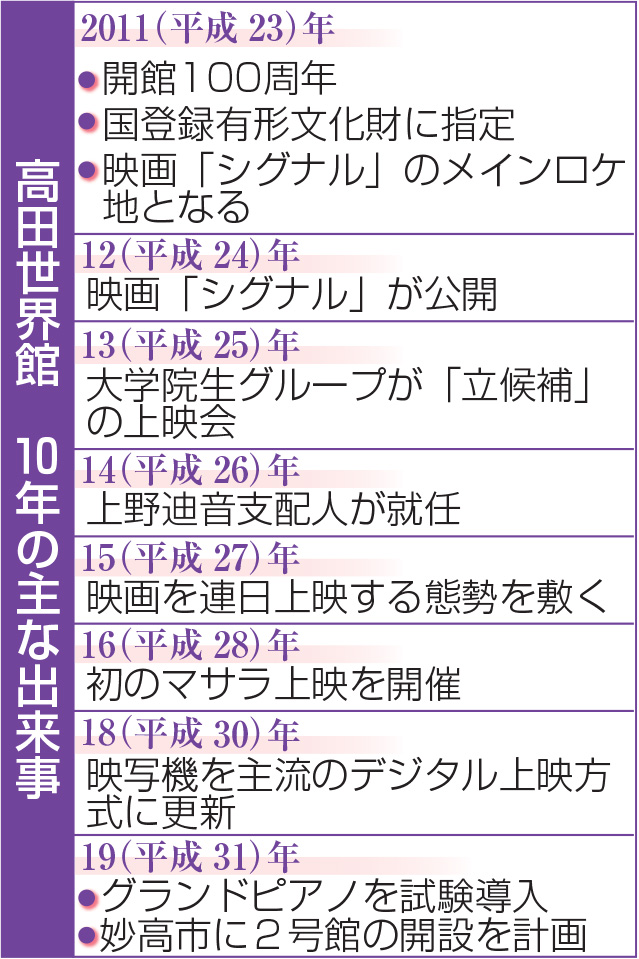

「沈みかけると、突然目の前に流木が現れて、助かって…。その繰り返しですよ」。高田世界館を運営するNPO法人「街なか映画館再生委員会」の岸田国昭代表(55)は資金面の苦労や、運営上の困難をさまざまな縁で乗り越えた10年をそう表現した。中でも上野

今でこそ、連日4、5作を上映するが、当初は近隣の朝市の開催日などに合わせた上映に限られていた。建物の改修がある程度進み、上映に重きを置こうと常駐の支配人を雇ったのが2013年秋。だが、数カ月で退職した。そこに名乗り出たのが、大学院を修了した上野さんだった。

横浜国大で映画評論を専攻していた。東京のある映画館で見た、選挙戦の「

映画監督の舞台あいさつの際、来場者に感想を尋ねる高田世界館の上野迪音支配人=2019年3月、上越市本町6

感動体験に突き動かされ、友人と13年夏、「立候補」の上映会を実家のすぐそばにある世界館で開いた。大学進学で離れ、もともとは戻るつもりのなかった故郷だ。「古くて、暗くて、恥ずかしくて」。生まれ育った実家の町家に嫌悪感を抱いていた。

だが、離れてみて、町家の価値に気付かされた。高田の町家は、大学教授が研究対象にするものだった。城下町の歴史の象徴だった。家同士の入り口が向かい合い、玄関に人を招き入れる土間がある。東日本大震災が起きた際、慕う建築家が「人同士の交流が生まれるように」と提案した仮設住宅は、町家の構造と似通っていた。建築的な観点から、町家を見詰め直すことができた。「町家は閉ざされた場所ではなかった。救われる気付きだった」と力を込めた。

映画への情熱と、郷土への誇りを抱く上野さんの支配人就任を、「奇跡のような縁だ」と上越映画鑑賞会の増村俊一会長(64)は強調した。映画のPRで世界館を訪れた山形県の映画監督、佐藤広一さん(41)は「街の映画館は今、強い意志を持った誰かがいなければ、次々と消えていく」と憂う。「そして、一人だけでは厳しい。支える同志が必要だ」と続け、世界館を応援する。

14年の上野さん就任以降も、しばらくは収益確保へ貸し館をベースに営業していたが、およそ1年後に映画を連日上映する現在のスタイルになった。前身が成人映画館だったこともあり、一般の配給会社との関係性はゼロから築いた。今、6人がスタッフとして働く。イベントのたび、サポートに駆け付けてくれるボランティアの輪もできた。

ことしの正月。話題作「カメラを止めるな!」の上映がにぎわった。お年寄りや父母、その子どもたち。異なる世代と世帯が同じ空間で、意外性のあるストーリー展開に驚き、感動した。上野さんは「街の呼吸と一緒になれる。それはDVDでは感じられない、映画館にしかできないこと」と静かに語った。幹を支える信念は力強く、世界館に根を張り巡らせている。