第1弾 上越地域

高田世界館10年 物語はここから

<3> 起爆剤

「マサラ」ファン拡大 恒常的な集客へ知恵絞る

新潟日報 2019/05/09

「騒音厳禁」なはずの空間が、この日ばかりは熱狂の舞台と化した。2月上旬の高田世界館。ホールに紙吹雪が幾度となく舞い、クラッカーが鳴り響く。民族衣装をまとった客席の男女が登場人物へ声援を送る。インド映画を鑑賞しながら踊り、騒ぐ上映スタイルは「マサラ上映」と呼ばれる。タンバリンを手に楽しんだ十日町市の会社員女性(42)は「一体感が病みつき。一人で来ても、一人じゃなくなる」と興奮気味にまくし立てた。

映画は今やスマートフォンでも見られるが、映画館でしか味わえないマサラ上映は、世界館がファン拡大へ期待を寄せるコンテンツだ。2000年代に関西で発祥し、各地へ広まった。だが、小道具の準備やマナー解説、上映後は大量の紙吹雪の清掃などに時間も労力も要するため、開催できる映画館は限られる。世界館は18年度、実に6度の上映を重ねた。リピーターが多く、集客は普段の6、7倍。東京や大阪からはるばる参加する人もいる。ファンコミュニティーの形成に一役買っている。

「映画そのもののファンは、そんなに多くない」。14年に支配人に就いた上野

マサラ上映を機に世界館ファンになった十日町市の会社員男性(32)は「支配人との距離の近さがいい。『あの映画が見たい』と希望がかなうのは小さなコミュニティーならでは」と話す。上野さんも「ボトムアップで上映できる機会を大切にしたい」と言う。コアな映画ファンの存在や声が、映画館の個性を形作る面もある。

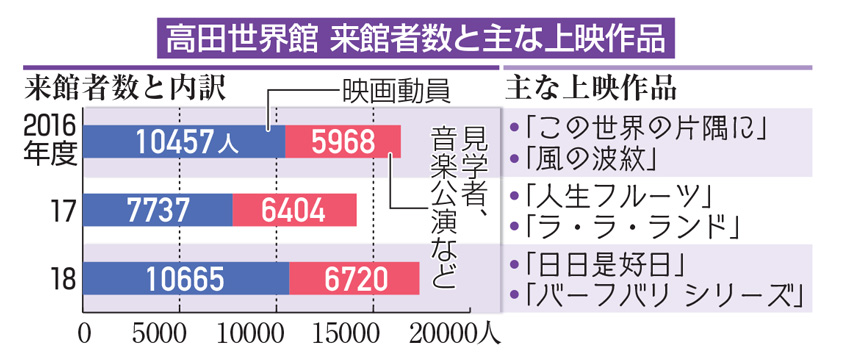

そして、映画館の存続にはイベント以外での恒常的な集客が欠かせない。世界館の来館者数は16~18年度、見学者などを含めて、1万4千~1万7千人台で推移した。今の雇用形態を守ることができる1万5千人台の維持へ、上野さんは「映画上映で1万人台を確保したい」と掲げる。

話題作の上映は当然、客足への影響が大きい。16年度はアニメ「この世界の片隅に」が動員を押し上げた。17年度は1万5千人を割ったが、18年度は昨年亡くなった名優、樹木希林さんの出演作の数々が人を呼び込んだ。

上映の実績に応じ、取引先の配給会社の規模や数は変わった。昨年末に導入した主流のデジタル映写機は、大手の作品上映に向けて追い風になった。以前までは「より多くの作品に触れてもらいたい」と、2週間ほどで上映作品を変えていた。最近はヒット作であれば1カ月以上上映し、収益をより伸ばすスタイルへとシフトした。

葛藤はある。そうした方向性に突き進むほど「反比例するように、映画館としての多様性は失われていく」と感じるからだ。それでも「一日でも長く、世界館がこの街にあり続けるために、やらなければならない」と思う。コアなファンの心をつかみ、ライトな層の利用拡大を図る-。娯楽が多様化した現代で生き残るため、知恵を絞っていく。