第3弾 長岡・見附・小千谷

[未来のチカラ in 長岡・見附・小千谷]

長岡空襲75年 記憶刻む地

<1> 明治公園

無差別爆撃の中心地点 目標示した地図 碑に残す

新潟日報 2020/07/21

1945(昭和20)年8月1日、長岡市は大規模空襲に遭った。爆弾が雨のように降り注ぎ、人々は炎の中を逃げ惑った。神社の井戸に飛び込み押しつぶされそうになった人、水を求めて川に入った人。生死をさまよい、かけがえのない命が奪われたことに絶望した。あれから間もなく75年。戦災地が日常の風景に溶け込んでも、あの日の記憶は刻まれたままだ。未来につなごうとする人たちと訪れ、子どもたちへのメッセージをもらった。

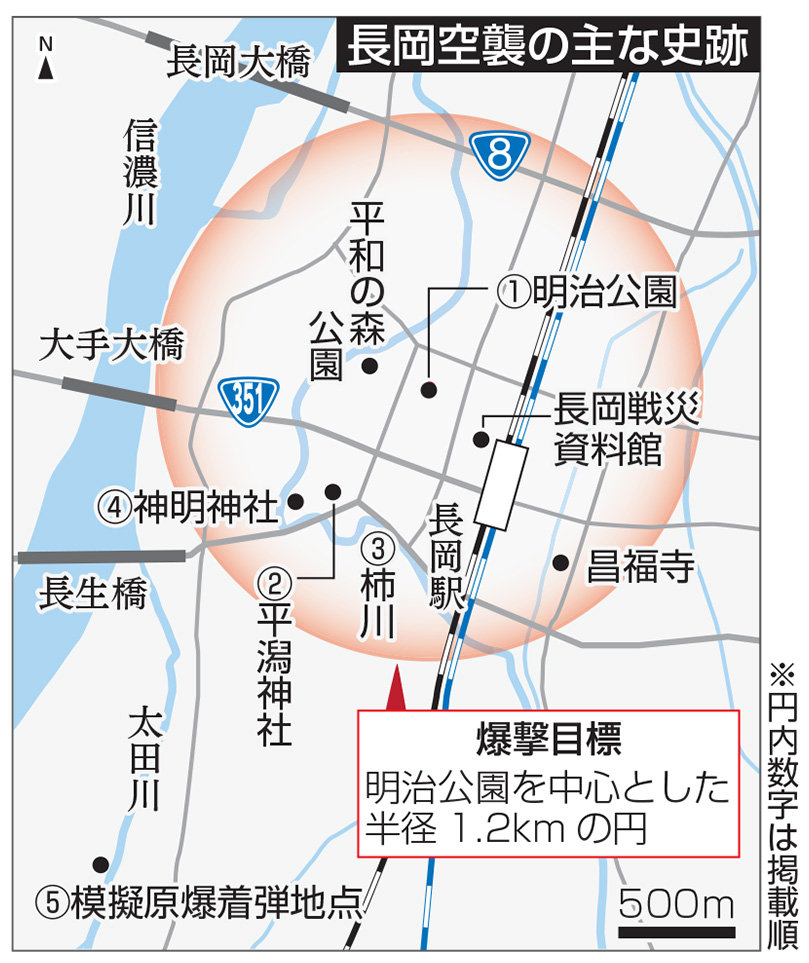

爆撃の中心点だったことを記す石碑が明治公園(坂之上町3)に立つ。米軍はここを中心に半径約1.2キロの円を描き、攻撃目標に定めた。長岡戦災資料館アドバイザーの星貴さん(60)は「米軍がどれだけ多くの市民や住宅に被害を与えられるかを考えたとき、ここが円の中心になった」と碑をそっと指でなぞる。

計画的で残酷な作戦だった。B29爆撃機125機が円を目掛け、16万発以上の油脂(ナパーム)が入った

防空

星さんは「木造建築物が多い日本では、火災を起こすのが効果的だ」と米軍の狙いを説明する。家屋や家財を再現した爆撃実験もしていたという。

米軍の空襲は45年3月の東京大空襲以降、工業施設などを標的としたものから、国民の士気を下げる意図で住宅密集地を狙う夜間無差別爆撃に切り替わった。人口の多い順に全国の都市が攻撃を受けた。

本県では、県都新潟が原爆の投下候補地になって大規模空襲を免れ、第2の都市長岡が襲われた。長岡空襲と同じ8月1日の夜には、人口規模が近い水戸市や富山市、八王子市(東京)も攻撃された。星さんは「戦争が長引けば、三条や高田も空襲を受けた可能性がある」と指摘する。

爆撃中心点を示す石碑の前で長岡空襲の被害に思いをはせる星貴さん=長岡市坂之上町3の明治公園

明治公園はいま、緑の木々が茂り、広場に遊具、図書館のある憩いの場になった。空襲の爪痕はどこにもない。市が2016年に建てた碑が、ひっそりとたたずむだけだ。

碑には、米軍が長岡の航空写真を基に作った作戦図や説明文が刻まれている。星さんはそうした米軍の資料を研究し、発信を続ける。「女性や子ども、高齢者…。爆撃のスイッチを押す米兵の下で何人もの市民が命を落とす。こんな残酷なことがあるだろうか」

史実をどれだけ調べようと、実相を伝える言葉はうまく紡げない。

(長岡支社・樋口耕勇、写真は新井田悠)

【動画】 記憶刻む地 (1)明治公園

確かな歴史 聞き学んで

星貴さんから子どもたちへメッセージ

空襲の体験者や体験談を直接聞いた人がいなくなると、歴史は過去になってしまう。今を生きる私たちは生の声を聞いた世代として、次の世代に伝え続けていく責務がある。

長岡戦災資料館ができ、長岡では平和教育が進んでいる。今の子どもたちは一生懸命で頼もしい。体験者の記憶とともに、確かな歴史を学んでほしい。

空襲からの復興の願いが長岡まつりの源流になっている。市民は花火を見るたびに8月1日を胸に刻んできた。ことしの大花火大会は中止だが、改めて原点を振り返る年にしてほしい。

<長岡空襲> 1945年8月1日午後10時半から2日午前0時10分まで米軍のB29爆撃機125機が襲来。市街地の8割を焼失した。同7月20日に原爆の投下訓練として落とされた「模擬原爆」と合わせ1488人が亡くなった。毎年8月1日には多くの犠牲者が出た平潟神社(表町1)に隣接する公園で戦災殉難者慰霊祭、身元不明の犠牲者が眠る昌福寺(四郎丸4)で法要が営まれる。平和の森公園(本町3)では子どもや教職員らを悼む催しがある。夜には柿川で灯籠流しが行われ、午後10時半に慰霊の花火「白菊」3発が打ち上げられる。8月1~3日の長岡まつりは46年に始まった長岡復興祭が起源。