第5弾 県央

新潟日報 2021/04/07

第1回 「たたく」

地域には人々によって営まれてきた暮らしがあり、その積み重ねが伝統となり、今を形作っている。県央地域でいえば、ものづくりの歩みだろう。職人らが挑んできた「軌跡」が、世界で評価される「奇跡」を生んだ。未来のチカラ in 県央の水曜付特集「ものづくりのキセキ」を始め、現場から県央の息吹を伝える。初回のテーマは「たたく」。

伝統の木鋏 受け継ぐ

埼玉出身・秋元さん 鍛冶職人目指し修業

熱した金属を繰り返したたいて鍛え、延ばし、研ぎ澄ます。職人の頭の中にある完成図通りに寸分の狂いなく作られた刃物には、熟練の技と思いがこもる。

完成間近の

師匠の平孝行さんが見守る中、熱した金属をたたく秋元純也さん=三条市土場

植木や盆栽などに使われる木鋏の製作所で秋元さんが修業を始めて3年半がたつ。鍛冶の世界に進んだきっかけは中学生の頃だ。炎を見つめる職人の姿を本で見て憧れの気持ちが湧いた。高校卒業後、職人の道に進もうとしたが、反対する親に説得され地元企業に就職。それでも鍛冶への思いは断ち切れず、休暇に福井県越前市や岐阜県関市など刃物産地を巡った。

「今までの刃物の概念が変わった」。衝撃を受けた訪問先が三条だった。職人と言葉を交わす中で秋元さんは「作り手の魂がこもった刃物に魅せられた」という。初めて訪れた2017年春以降、毎週のように通い、その夏には移住。3年半ほど社会人経験を積んだため、両親も快く送り出してくれた。

包丁、

鋭い切れ味が長持ちする木鋏

秋元さんを受け入れたのは職人歴約50年の伝統工芸士、平孝行さん(68)。軟らかい鉄と硬い鋼を接合する伝統の鍛接技術で木鋏を作る数少ない職人だ。自分の代でやめることを考える一方、技を残したいという思いもあった。

後継者が欲しかった平さんは、自分の技を秋元さんに託すことを決めた。ただ、鋏作りを一通りできるようになるには少なくとも10年かかる。教わるより自分の手で覚えるしかない厳しい世界だ。

「今のように材料が手に入るのか、独立する時の経済環境はどうなっているのか、この先何が起こるか分からない」。秋元さんもふと不安に思うことがある。

昨秋、秋元さんは父を亡くした。望む道に進む息子をうらやましく思い、職人を目指し汗を流していることを喜んでいると、後に母から聞いた。秋元さんは「できることは全てやる。父やお世話になった人に恩返しがしたい」。一人前の職人になった姿を見せるため、今日も金づちを振るう。

金属のまちのルーツ 和釘 伊勢神宮に奉納

金物のまちとして発展した三条市。多彩な製品を生み出すのが鍛冶の技術だ。ルーツは

「長年続く式年遷宮に携わることができたのは名誉なこと」と語る飯塚正行さんと、遷宮で使われたのと同じ和釘=三条市南四日町2

「絶対やり遂げようという意地と、長年続く伝統を途絶えさせてはいけないという使命感があった」。2013年の式年遷宮で使われた和釘を作った職人の一人で、三条市南四日町2で重房刃物を父、弟と営む飯塚正行さん(50)は振り返る。

伊勢神宮からの依頼で三条が和釘約20万本を請け負った。飯塚さんは4センチほどの小さな和釘を5万本、20センチほどの大きな和釘を1200本作った。長さ、形も指定された通りに仕上げる精度の高さが求められ、4年かけて納めた。

本業の包丁作りの傍ら、休日に和釘を手掛け、多い時は1日600本作った。飯塚さんは「技術を教えてくれた先輩たちに恩返しがしたかった。損得関係なく最後までやるのが職人。むしろ修業をさせてもらった」と感謝する。

式年遷宮は約1300年続く伝統の祭事。以前は伊勢神宮の地元で和釘が作られていたが、鍛冶職人が減った。まとまった量を高品質で作ることができる三条が1993年の式年遷宮から引き受けている。

ただ、和釘を打つ、作ることができる職人は少なく、2013年の納入窓口を担った三条工業会は、事前に鍛冶技術を継承する講習会を実施。飯塚さんら10人の若手職人が育ち、式年遷宮の和釘作りに携わった。

和釘のほか、金具類や宮大工が使う

レース最終盤 熱く盛り上げ

県央地域には刃物や金物作り以外にも、アツイ「たたく」がある。

「カーン、カーン、カンカンカン...」。弥彦競輪場で先頭選手が残り1周半になると鳴らされるジャン(鐘)だ。選手たちは全力でペダルを踏み込み、観客は車券を握る手に力が入る。

競輪場ごとにジャンの種類はさまざまで、

レースの盛り上がりに一役買っているジャンだが、たたき忘れたり、タイミングを間違えたりするとレースが成立せず、車券は全額払い戻しとなる。

弥彦競輪場競技委員長の本間龍太さん(57)は「やり方や回数に決まりはなく、その人のセンスに任されている。振りかぶってたたく人もいます」と話した。

弥彦競輪場のジャン

発展の背景 信濃川の猛威と恵み

なぜ、県央がものづくりの拠点として発展したのか。背景には大河・信濃川の猛威と恵みがあったという。燕市産業史料館主任学芸員の斎藤優介さん(42)と歴史をひもとき、今を展望する。

大河津分水路が1922年に通水するまで、信濃川に五十嵐川が合流する県央は水害の常襲地帯だった。江戸時代は新田開発が進んだが、斎藤さんは「米が十分取れなかった。大河に悩まされる中、生きるためにつかんだものが今の金属産業につながっている」と説明する。

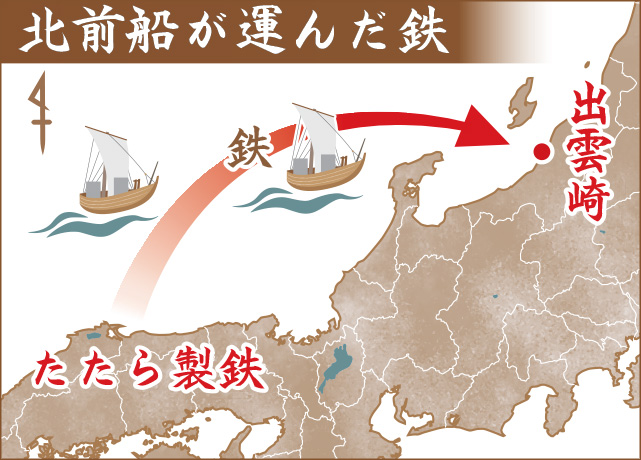

1600年代に始まった

また、米作りに不向きな土地は開拓者だけでなく、新しい技術の受け入れにも寛容だった。さらに三条商人が情報をもたらし、新たな製品を作る契機となる。和釘から始まった金属をたたく技術は、農具や刃物、銅器などさまざまな金属製品を生み出していく。

世界に名を知らしめた燕の洋食器誕生は1911年。初めて作ったスプーンは、

斎藤さんが力を入れている一つが、燕の優れた技術を持つ企業をウェブサイトで紹介することだ。「株式会社つばめいと」が、サイト「ファクタリウム(工場と博物館をイメージした造語)」を開設。取材をし、新たなビジネスマッチングを狙う。

「県央はさまざまな企業があり、技術も人も有機的につながっている。最先端の技術は多く、日本のものづくりのとりでだ」と斎藤さん。地元にある先端技術が新たな企業と出合い、新たな製品を生み出す。400年間、積み重ねてきた伝統をこれからも紡いでいく。

包丁職人の夢追う

群馬出身・太田さん 三条鍛冶集団に入門 「できること増やしたい」

国の伝統工芸品に指定されている「越後三条打刃物」の世界に、1人の青年が足を踏み入れた。群馬県太田市出身の太田伸基さん(18)は、幼い頃の夢を実現するべく、4月から三条市の鍛冶職人グループ「越後三条鍛冶集団」の研修生となった。「将来は包丁職人になりたい」と話す太田さん。熟練の職人の指導を受け、長い道のりを歩き出した。

小林由夫さん(左)の指導を受け、熱した素材を集中してたたく太田伸基さん。職人としての一歩を踏み出した=三条市元町

鍛冶集団は2011年から研修生を受け入れており、太田さんが9人目。

太田さんは小学生の時、テレビで三条市のメーカーが包丁を作っている鍛冶の現場を目にし、強く心に残ったという。以来、いつかは包丁職人になりたいという憧れを抱き続けた。群馬県内の工業高校に進学すると、三条市の鍛冶集団が研修生を受け入れていることを知った。迷いなく応募すると合格が決まった。3月の卒業を待ち、三条市に入った。

4月2日、太田さんの職人としての生活がスタートした。最初の指導に当たったのは、鍛冶集団の会長を務めた経験もある伝統工芸士、小林由夫さん(83)。長さ20センチ、直径5ミリほどの細長い金属製の円柱をたたき、正角柱に仕上げる課題を与えた。

太田さんは、コークスで熱した素材をつちでたたき成形。手首が安定せず平らな面を作れなかったり、強くたたき過ぎ素材が反り返ったりと、苦労しながら作業を繰り返した。

小林さんは課題について「基本中の基本」と位置付ける。「たたいた時、素材がどう変化するかは自分しか分からない。しっかりと感覚をつかめば、たたき方一つで自在に形を作ることができる」と強調する。太田さんも「自分がやりたくて飛び込んだ世界。疲れたけれど楽しい」と声を弾ませた。

太田さんは6月まで同市元町の三条鍛冶道場で、20人近くの伝統工芸士の指導を受けながら基礎を学ぶ。それと並行して市内27社を回り、ものづくりの現場をつぶさに見ていく。7月に各社とのマッチングを行い、所属する会社を決定。5年間、研修生として修業を積んでいく。

小林さんは「職人のやり方は、それぞれ違うかもしれないが、言っている意味は同じ。まずは言われたとおりに取り組み、自分に合ったやり方を身に付けてほしい」とアドバイスする。

太田さんは「初めての手仕事で不安はあるが、できることをどんどん増やしていき、実践していきたい」と身を引き締めた。

二大国民食 一杯で 三条カレーラーメン

国民食のラーメンとカレーが一つの器で同時に楽しめる三条カレーラーメン。味も各店それぞれで、ご飯が入っていたり、カツがのっていたりと、工夫を凝らしている。

とろみのあるスープが自家製麺によくからむカレーそば

大黒亭松屋小路店では、「カレーそば」の名称で常連客に愛されている。店主の八木硬介さん(62)の祖父が、昭和初期に修業先の東京の洋食店でカレールーの作り方を学んだのがきっかけ。カレーそばは、戦前から三条で提供されていたという。

長年変わらぬ自家製のカレールーは、小麦粉を炒めるところから作る。出来上がったルーと和風のスープを混ぜると、自家製麺によくからむとろみのあるスープになる。香ばしさがあり、甘すぎず辛すぎず。子どもからお年寄りまで人気の一品だ。

ルーのレシピは硬介さんの長男裕之さん(28)に受け継がれた。裕之さんはチャーシューなどをたっぷりのせたものや、塩分控えめのつけ麺タイプなど、新たなカレーそばのメニューを考案。新しい客の獲得を目指しつつ、「変わらない味を提供したい」と決意を込める。

■大黒亭松屋小路店 住所:三条市本町3-7-14 電話:0256-32-2728

鱈田屋菓子店のパン 絶妙 大福・クリーム

三条市内外の人が給食や高校の購買で親しんだ味は、「たらだやのパン」。自家製チョコクリームを挟んだ食パン、特製ソースが染み込んだハムカツパンなど約40種類ある。高い人気を誇るのが大福パンだ。

ベストセラーの大福パン。もちもちの大福とたっぷりの生クリームが楽しめる

ふんわり焼き上がった丸形のパンの中身は、大福と、たっぷりの生クリーム。ちょうど良い甘さで相性の良さが光る。大福はもち米から作り、こしあんは自家製。鱈田屋菓子店は学校給食向けのパン製造がメインだが、大正時代の創業当初はまんじゅうなど菓子を作っていたため、あんこの味には自信を持つ。生クリームを入れるのは、大福を飲み込みやすくする心遣いからだ。

懐かしの味を食べたいと、帰省した際に買い求める人も多い。パン製造の主任、笹原洋子さん(68)は「毎日同じようにおいしいパンを作りたい」と気持ちを込める。

原信四日町店で販売するほか、三条市役所栄庁舎内「すまいるランド」の自動販売機でも購入できる。鱈田屋菓子店での店頭販売は行わず、注文販売のみ。

■鱈田屋菓子店 0256-32-6381