第5弾 県央

[未来のチカラ in 県央]

新潟日報 2021/04/14

第2回 「みがく」

下田村(現三条市)に生まれた漢学者・諸橋轍次博士が編さんした「大漢和辞典」を引くと、ある四字熟語がある。

鏡面加工 桁違いの精度

今井技巧(燕) アーティストから受注も

炊飯器などの家電やゲーム機に加え、自動車、航空関係、医療器具と、携わる分野は暮らしの隅々から人の命と安全に関する分野にまで広がる。部品の量産に欠かせない「金型」の磨きは、高精度の手作業が求められる。

燕市吉田下中野の「今井技巧」が誇るのは、消費者の目に直接触れることのない金型を時に千分の1ミクロン単位で磨く技術だ。

金属の表面の粗さを示す番手は3千番以上が鏡面仕上げと言われ、1万番以上で超鏡面仕上げと言われる。そんな中、桁違いの24万番の磨きを手掛けている。

「最後は今井技巧じゃないとだめだなと言われると、これ以上の喜びはないね」。同社会長の今井道雄さん(71)は、厳しい職人の顔つきを緩めて語る。洋食器に模様を付ける「彫金屋」から金型の磨きに特化し始めたのが1985年。カセットテープケースの金型の磨きを頼まれたことがきっかけだった。

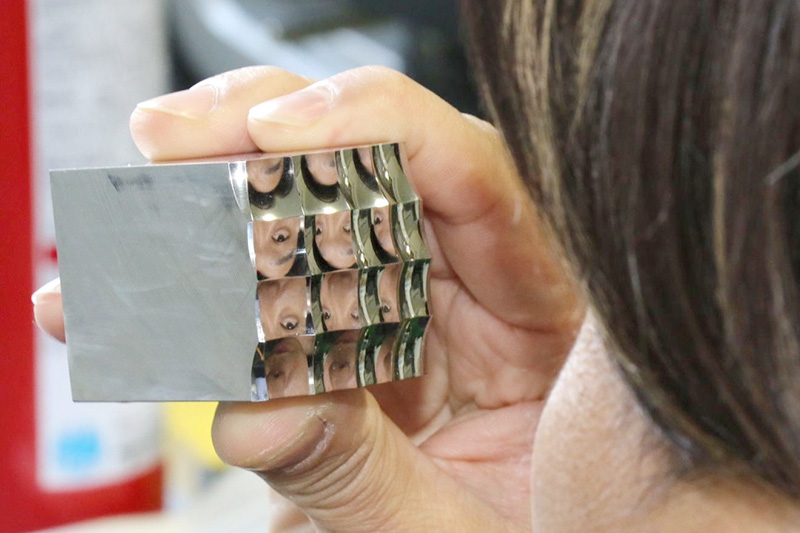

複雑な形状の金属でも鏡のように磨き上げる今井技巧の技術=燕市吉田下中野

1社だった取引先は500社に広がった。営業社員を置いたことはないが、「製品が営業してくれる」と今井会長は自信を込める。

鏡面加工の精度が悪ければ、出来上がったプラスチック製品は曇りが出て使い物にならない。磨きに求められる精度は高く、作業中に空気中の目に見えないちりやほこりが金属の表面を傷付けないよう、クリーンルーム内で作業することもある。

「われながらすごい技術だと思うが、金型業界の将来は分からない。金型以外に何に役立つかは常に模索している」と語るのは、道雄さんの長男で、2016年に社長に就任した今井大輔さん(45)だ。「燕の企業は持っている技術を使って新分野に挑戦するのが苦手。企画力、PR力に欠けるところがある」と自戒を込める。

砥石で金型を磨く職人。時には1000分の1ミクロン単位で磨き上げる

最近はこれまで請け負ったことがなかったアート業界から受注した。有名アーティストの海外の展覧会に関連した仕事だ。磨きの新たな可能性を見いだした。

より受注の幅を広げようと、「磨き屋」としては珍しいという国際規格「ISO9001」を19年に取得した。

今井社長は「金型だけじゃもったいない。想像もできないような分野の仕事をしたい」と未来を見据えている。

技術革新、「燕」を世界へ

東陽理化学研究所(弥彦) 進化続ける“カメレオン”

110年前、燕で初めてスプーンが作られてから、職人は金属を磨き洋食器産地を築いてきた。熟練工が手作業で1日に磨けるのは多くて250本。そんな産地に大きな技術革新が起きた。電解研磨。1950年に誕生した東陽理化学研究所(弥彦村)の「磨かない」新技術が大量生産を可能にした。以来、最先端の技術を追い続けている。

電解研磨は高圧・強電流で、ステンレスの表面を溶かし磨きと同様に光り輝かせる技術。未経験者でも1日1万本ほどを作れるようになった。

新技術を惜しみなく地域に開放した。「独占するのではなく、地域のために」。産地は大量生産が可能になり、一気に活気づいた。燕の洋食器はノーベル賞の晩餐会に使われるなど、世界的な評価を確立した。

電解研磨にとどまらず、その後もステンレスのカラー発色や1枚の金属板を筒状に加工する「超々深絞り」など独自の技術を開発してきた。近年はコンピューターで自動制御され、金属に細かいデザインを施す「マシニングセンタ」を約200台整備し、新たな市場を開拓する。金属加工に使う刃物も自社で製作し変化を続ける。

油の臭いが漂い、機械音が響く弥彦工場は、職人の技と最新設備が同居する。「切削工具研削技能士」の資格を持つ山中政義さん(46)の指先は金属粉で真っ黒だ。「家族には汚いと言われるけどね。でも、これで給料をもらっている。仕事には自信がある」と胸を張る。

金属粉で黒ずんだ職人の指先。世界で評価される製品を生み出す=弥彦村大戸

総務部長の平原高志さん(49)は自社を「カメレオン」に例える。「お客さまのニーズに合わせて技術を作りだすから、そのときどきでやることが全く違う。『これが強み』というのがないのが逆に持ち味になっている」と強調する。

最新の機械は図面が同じなら、どの機械でも完成品はほとんど変わらない。ただ機械を動かすのは人間だ。平原さんは「技術を組み合わせてどう応用するか。技術力の差は、本当に細かいところにしかない」と強調する。

時代の要望に応えようと試行錯誤を積み重ね、新しい技術を生み出していく。

背脂ラーメン 今や全国区の知名度

スープの表面に浮かぶ背脂の合間から、太めの麺がのぞく。具材にタマネギは欠かせない。燕市にルーツを持つ背脂ラーメンは、今や全国区の知名度と人気を誇る。

全国区の知名度を誇る背脂ラーメン。女性ファンも多い

色あせた赤い看板が味わい深い燕市白山町の「福来亭白山町店」。同じ市内にある背脂ラーメンの元祖、「杭州飯店」で修業を積んだ店主、矢澤幸夫さん(55)が1990年に独立して開業した。「長ネギの代わりにタマネギを入れ始めたのはうち。俺はアイデアマンなんだ」と笑顔で語る。

矢澤さんいわく「おぎゃーと生まれた赤ちゃんを丁寧に、時にしかりつけるように」という麺作りの製法は、昔から何も変えていない。乾燥メンマは1、2週間かけて戻して独自の味付けをし、チャーシューは越後もち豚にこだわる。

タマネギと白米はセルフサービスで取り放題なのも特徴。「うまそうに食ってる客の顔がやりがいだ」と語る矢澤さん。店内には作業着姿の男性に加え、若い女性がラーメンをすする音も響いていた。

■福来亭白山町店 住所:燕市白山町1-9-21 電話:0256-62-6453

燕の釜飯 商談に、宴席の土産に

注文から炊き上がりまで25分ほど。ふたを開けると、昆布とかつおぶしのだしと盛りだくさんの具材の良い香りが熱々の湯気になって目の前に広がる。燕市桜町にある「釜めし 松月」は、市内で釜飯を提供している飲食店の元祖と言われる店だ。

一番人気の五目釜飯。折り箱は宴席土産の定番だ

松月の前身はヤスリ店で、戦後に廃業後、初代店主が新潟市の店で作り方を学んだ釜飯を、燕駅近くの店(現在は移転)で提供し始めた。産業界の仲間は宴会の土産として折り箱で持ち帰ることも多く、家庭にも浸透して徐々に釜飯を提供する店が増えていった。

市内ではすし店やそば店なども含め少なくとも9店で釜飯を提供。燕市観光協会ではマップを作って店舗を紹介したり、食べ方の紹介をしたりしている。

松月の3代目店主遠藤賢太郎さん(49)は「新型コロナウイルスがはやる前はスーツや作業着姿の人が商談しながら待つ姿も見られた。早く前のように戻るといいね」と願った。

■釜めし 松月 住所:燕市桜町227 0256-62-4075