第4弾 県北

[未来のチカラ in 県北]

6市町村 道たどって

新潟日報 2020/11/25

<6> 新発田 重ねた歴史に新たな風

寺町通り 官民の熱意で景観を保全

県北の中核都市・新発田市は江戸時代、新発田藩十万石の城下町として繁栄した。多くの人が行き交い、文化が育ち、農業などの産業が発展した。名峰二王子岳や日本海といった豊かな自然にも恵まれ、「長堤十里世界一」とうたわれた加治川の桜堤、名湯月岡温泉など観光資源も豊富だ。そんなさまざまな表情を見せる新発田の街で、市内外の人たちが交流の輪を広げている道がある。

<新発田市>

人口 9万6350人(2020年10月末現在)

世帯数 3万7013世帯(同)

面積 533.11平方キロメートル

市の木 サクラ

市の花 アヤメ

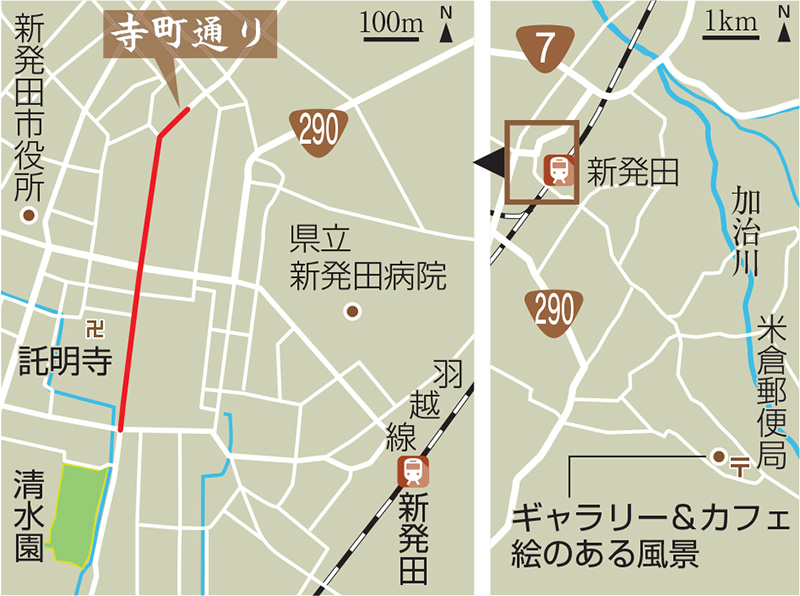

石畳の遊歩道や水路が整備され、城下町の雰囲気を醸し出す寺町通り=新発田市

新発田の中心街を貫くメインストリートから一歩、通りに入ってみる。石畳が敷かれた遊歩道の脇にはニシキゴイが泳ぐ水路、そして境内を取り囲む黒塀。ふと視線を上げると、重厚な造りの寺本堂や山門が垣間見える。

「寺町通り」。溝口家が約270年間にわたり治めた城下町の雰囲気を色濃く残す。住民の散策コースとしても親しまれ、通りでは水の流れのようにゆっくりと時間が流れる。

新発田市史などによると、旧寺町は江戸時代の新発田藩政下で寺を集めて造られた。通りは全長約600メートルで、周辺を含め10以上の寺が集まっている。

風情ある町並みは、地域の歴史を守ろうとする官民の熱意によって守られた。市民グループが保全を訴え、新発田市は約20年前から歴史的な景観整備に着手。通りに石畳の遊歩道と水路を整備し、休憩施設「寺町たまり駅」を建てた。寺もそれぞれに、コンクリートの塀や車庫の建材を木材に改修し、城下町らしさを取り戻した。

通りの魅力を生かした取り組みが本格化したのは2015年。寺を訪れる機会が少なくなった市民に気軽に交流してもらおうと、寺と市民が力を合わせ、沿道と周辺の寺の本堂や境内を一斉に開放する「寺びらき」が始まった。

宗派の異なる寺同士の活動は珍しいという。市民グループが、寺で早朝のお勤めと朝がゆを楽しむ交流イベントを始めたのをきっかけに、寺を通じた地域活性化への機運が高まった。

写経や座禅、法話など寺でのお勤め体験や住職同士のトークショー、地元飲食店の自慢の一品などが集まる市-。回を重ねるたびに内容は充実し、普段は静かな通りに人があふれた。

寺びらき実行委員会で、長徳寺の住職関根正隆さん(43)は、「公共の場でもある寺は地域や人のために活動してきたから、宗派の壁を越えて自然と一緒に活動するようになっていった」と振り返る。

寺と市民有志の活動の幅はさらに広がる。17年には「花嫁」で知られる新発田出身の叙情画家蕗谷虹児にちなみ、寺での仏前結婚式を普及させて「花嫁のまち」を発信。人力車に乗った新郎新婦が通りと周辺を巡ると、沿道の観光客や市民から歓声が上がった。

託明寺での挙式後、人力車に乗って寺町通りを巡る新郎新婦=2017年、新発田市

寺町周辺には老舗の市島酒造の酒蔵や諏訪神社といった歴史的な施設があり、近くの東公園では、新発田出身の実業家大倉喜八郎(1837~1928年)が東京・向島に建てた別邸「

地域に息づく多様な歴史と文化。これらを大切にする住民たちの熱意がまちを次代につないでいく。

寺と通りの活性化に取り組む

託明寺副住職・齋藤遼さん(33) 人々が交流する場所に

寺町通りにある託明寺で生まれ育った。住職の父親を支えながら、ほかの寺との催しや、寺での結婚式を普及する活動に精力的に取り組む。鎌倉時代から続く由緒ある寺の25代目となる33歳は「寺と地域の人と力を合わせ、人々が交流する、寺の本来の役割を果たせる場所となるように頑張りたい」と意気込む。

寺で囲まれた通りを当たり前と思っていた。意識が変わったのは、学生時代を過ごした京都から帰郷した8年前。整然と並んでいる寺をあらためて見詰め、「こんなに多くの寺が集まっているのは珍しい。新発田の歴史を感じられる場所だな」と魅力を感じるようになった。

そのころ、市民が寺でお勤めを体験し、朝がゆを味わう「アサテラの会」を託明寺で開いたことを機に、運営に加わった。別の宗派の寺も訪ねるうちに寺同士の交流の輪が広がり、寺同士の結びつきの大切さを実感した。

普段は物静かだが、地域を元気にしたいとの思いは人一倍だ。寺を開放する「寺びらき」などのイベント時にはギターを抱え、ロックやバラード曲を弾き語りで演奏し会場を沸かせる。

また本堂に寺が運営する幼稚園の遊具を持ち込み、子どもの遊び場として開放した。「お寺での緊張がほぐれ、喜んでもらえるのはうれしい」とはにかむ。

寺での結婚式を普及させる取り組みではカップル探しに尽力し、託明寺が最初の会場となった。新郎新婦が人力車に乗って寺町通りを進み、沿道から祝福を受ける姿に胸が熱くなり、「結婚式のスタイルとして定着させたい」との思いを強くした。

今年は新型コロナウイルスの影響で多くのイベントを中断したが、アサテラの会は12月の再開に向け、準備を進めている。「面と向かって話し、交流することで得られる大事なものがある。人が集まるのが大変な状況だが、工夫して頑張りたい」。静かな口調の中に決意をにじませた。

<清水園> 四季折々 姿変える庭園

寺町通り近くにある国指定名勝で、四季折々に姿を変える回遊式庭園と書院が見どころだ。

江戸時代に新発田藩を治めた溝口家の下屋敷として造られた。明治時代に新潟市江南区沢海の豪農伊藤家に所有が移り、戦後、北方文化博物館が整備した。

多くの名園を残した柏崎出身の庭師田中泰阿弥が手掛けた庭園には草書体の「水」の文字を描いた池があり、池を囲むように茶室が配置されている。

敷地内には新発田藩出身の赤穂四十七士、堀部安兵衛らを紹介する資料館、園の隣には国指定重要文化財「足軽長屋」もある。

同園の佐藤隆男園長(69)は「琵琶湖畔の景勝地の近江八景を取り入れた庭をいろいろな角度から眺めてほしい」と話した。

入場料は700円(小中学生300円)。1、2月の水曜休み。電話は0254-22-2659。

四季の移ろいを楽しめる清水園の庭園=新発田市

<ギャラリー&カフェ絵のある風景> 伝統家屋や美術品 堪能

新発田市中心部から車で15分ほど走った旧会津街道沿いの米倉集落にあるカフェ。竹林に囲まれ、懐かしさを感じさせる日本家屋の自宅を利用し、オーナーの肥田野隆三さん(70)が2006年に開いた。

母屋は1921年に建てられた国登録有形文化財。江戸時代には庄屋の屋敷があったといい、庭はその当時に造られたという。

伝統的な建物に溶け込むように県内の作家らの皿や茶わん、掛け軸といった作品が展示販売されている。来店客は作品を眺めたり、縁側で庭を眺めてくつろいだりと思い思いの過ごし方を楽しんでいる。

肥田野さんは「建物に郷愁を感じる人が多い。お客さんに米倉の良さや歴史も伝えていきたい」と話している。

月曜休業で祝日の場合は営業。10:00~17:00。電話は0254-28-5952。

自宅のようにくつろげる「ギャラリー&カフェ絵のある風景」=新発田市