過去の衆院選

衆院選2017

テーマ特集2「憲法改正」

希望加わり論議加速か

【2017/10/15】

優先項目巡り溝も

共産、立民、社民は反対

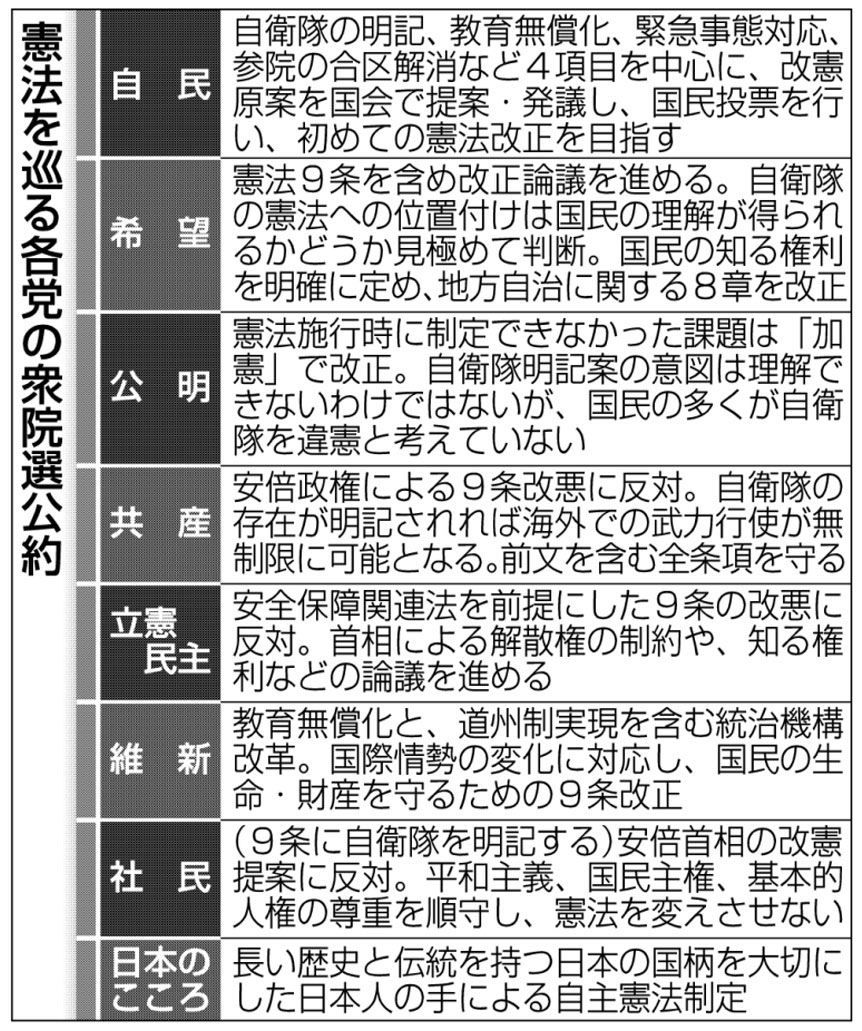

衆院選(22日投開票)の結果は、憲法改正論議の行方を左右する。希望の党が「改憲勢力」に新たに加わったことで従来の構図は変化し、選挙後に議論が加速する可能性は否定できない。ただ自民党が政権公約で例示した憲法9条への自衛隊明記を含め、どの項目を優先して議論するか、改憲勢力の各党間には思惑も絡んで溝がある。

「たくさんの方々の合意を得るため、努力する必要がある」。安倍晋三首相(自民党総裁)は6日の共同通信社のインタビューで、衆院選後の改憲実現に意欲を示した。

自民党が公約で挙げたのは、9条への自衛隊明記のほか、緊急事態条項、参院選「合区」解消、教育無償化の四つ。首相は5月のビデオメッセージで、9条を巡って戦争放棄の1項、戦力不保持などを定めた2項を堅持して自衛隊を明記する案を提唱。この案を公約に盛り込んだのは「9条に手を付けたい首相のこだわり」(党関係者)があったとされる。

党内では「国防軍」創設を打ち出し、9条2項を大幅修正した2012年の党改憲草案と整合性が取れないとして、自衛隊明記案に反対論が残る。衆院選で議席を減らせば、党内論議が紛糾する事態もあり得る。

<疑問視>

希望の党は公約で「9条を含め改正論議を進める」と掲げた。党代表の小池百合子東京都知事は6日の公約発表時の記者会見で「希望の党の存在が改憲の大きなうねりをつくる役目を果たす」と踏み込んだ。

だが、9条改正を巡るスタンスが首相と一致しているわけではない。公約では「地方自治」関連条文の充実や「知る権利」に光を当てるよう提起し、9条は対象項目の一つとの位置付けだ。小池氏は、憲法上に自衛隊を明示すれば防衛省より上位に置かれることになると、疑問視する発言も繰り返している。

<警戒感>

自民党内では、希望の党について安倍政権下での改憲に慎重姿勢を崩さなかった民進党とは立ち位置が異なり、具体的な改憲項目はともかく、改憲論議が進む環境は整うとの期待が広がる。

公約で、日本維新の会は「国際情勢の変化に対応し、国民の生命・財産を守るための9条改正」を明記。日本のこころも自主憲法制定を訴える。一方、公明党は、自衛隊明記案に関し「国民の多くが自衛隊を憲法違反の存在とは考えていない」と消極的な考えを明確にし、選挙後に自民党と希望の党が改憲論議を主導する事態を警戒する。

自民党は公明党、希望の党、日本維新の会、日本のこころの計5党で改憲発議に必要な3分の2以上の議席を衆参両院で確保する戦略を描く。その上で公明党と調整しながら党改憲案をまとめ、改憲発議を目指す。

共産党は、9条を含む憲法の全条項や前文について改正する必要はないとの立場だ。立憲民主党は「違憲である安全保障関連法を前提とした9条改憲は認められない」と主張。社民党も改憲に反対している。

憲法審議論深化遠く

与野党対立、度々ストップ

衆院憲法審査会は先の通常国会で、教育無償化や大災害時を想定した緊急事態条項、環境権など「新しい権利」をテーマに与野党が議論したが、憲法改正の具体的項目を絞り込む段階には至っていない。与野党対立に翻弄(ほんろう)されて度々ストップするなど、議論深化には程遠い状況だ。参院憲法審査会は通常国会で一度も実質審議をしなかった。

衆参両院の憲法審査会は2007年8月に設置。第1次安倍政権が国民投票法の整備を強引に進めたとして民主党(当時)が反発し、実質的な議論が始まったのは11年11月だった。15年6月の衆院憲法審では、集団的自衛権行使を可能とする安全保障関連法案を巡って自民党推薦を含む3人の参考人全員が「違憲」と主張。同法案に反対する野党がこれを材料に攻勢を強め、審査会は機能停止状態となった。

16年7月の参院選を経て「改憲勢力」は衆参両院で発議に必要な3分の2の議席を占めた。衆参両院の憲法審は同年11月に再開。緊急事態条項が議題となった17年3月の衆院憲法審査会では議論を前進させたい自民党に対し、野党側は「単純に結論を出せる問題ではない」などと主張。立場の隔たりが鮮明になった。

5月には、20年の改正憲法施行を目指すとした安倍晋三首相発言を巡って野党側の批判が収まらず、衆院憲法審開催が見送られた。野党側は再開後の審査会で「改憲の発議権を有するのは国会だ」などと批判した。