過去の衆院選

衆院選2017

テーマ特集4「雇用・労働政策」

「働き方」議論深まらず

【2017/10/17】

規制緩和巡り対立

非正規の処遇改善は一致

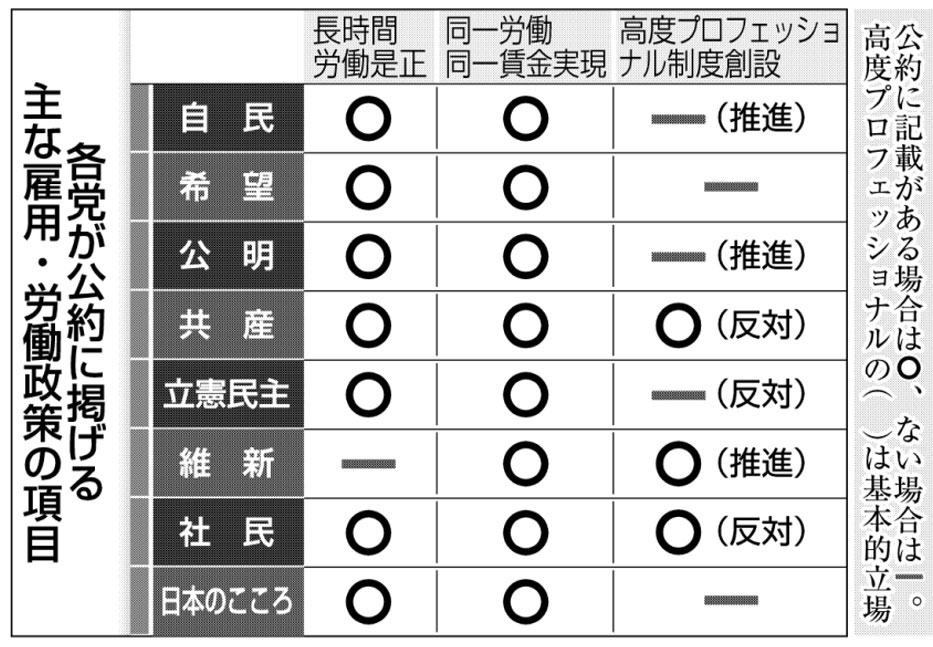

雇用・労働政策の主要テーマは「働き方」だ。与野党は広告大手電通の違法残業事件で社会的関心が高まった長時間労働の是正を公約に掲げる。国会提出が先送りされた政府の働き方改革関連法案を巡り、野党は残業規制の上限時間や、一部専門職の労働時間規制を緩和する「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)に反発。与党は働き方改革の推進をうたうが、具体的な上限時間や高プロを公約に明記せず、議論も深まっていない。

自民、公明両党は「長時間労働を是正する」とし、公明は終業から次の始業まで一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」を促す。日本のこころは「労働時間の短縮」を主張する。

<過労死ライン>

関連法案の残業上限は月100時間未満などで、共産党と社民党は「過労死ラインだ」と批判。共産の志位和夫委員長は「8時間働けば普通に暮らせる社会をつくる」と訴える。日本維新の会は労働時間ではなく仕事の成果で評価する働き方を掲げる。

高プロも関連法案に含まれる。自民、公明は導入推進の立場だが公約に記載はない。共産、社民は「残業代ゼロ法案」と反対を明記。同様に批判してきた民進党は分裂で所属議員の多くが希望の党や立憲民主党に移ったが、公約では触れていない。ただ立憲民主の枝野幸男代表は街頭演説で「残業しても残業代を払わないむちゃくちゃな法案だ」と反対している。

<非正規は4割>

安倍晋三首相(自民党総裁)は「正社員の有効求人倍率が初めて1倍を超えた」と強調。仕事を探す人1人につき一つ以上の正社員求人がある状況だが、非正規労働者の増加傾向は変わらず働く人の約4割を占める。

与野党は非正規の処遇改善を目指す「同一労働同一賃金」の実現では足並みをそろえた。最低賃金は、時給を現在の全国平均848円から千円や1500円に引き上げるとの訴えが目立つ。希望は正社員雇用を増やした中小企業の社会保険料負担を免除する「正社員化促進法」を制定し、立憲民主も正社員が増加した企業を支援する。

人手不足の深刻化を背景に外国人労働者に関し、自民は「(人手不足で)社会に悪影響が生じる分野で外国人労働者が適切に働ける制度を整備する」と掲げ、希望は中小企業向けに「国と職種を限定」して受け入れを拡大するとした。

日本維新は企業が労働者を解雇する際の明確なルールを作り、裁判で不当解雇となった場合に金銭で解決できる制度の導入を盛り込んだ。

法案提出解散で先送り

過労死遺族「早く対策を」

安倍政権は働き方改革の柱として残業時間の上限規制の導入を目指す。衆院選では多くの政党が長時間労働対策を公約に盛り込んだが、選挙戦で議論は深まっていない。身内を失う悲劇を知る過労死遺族は、政権が「月最長100時間未満」とした上限設定に懸念を示す。過労死がなくならない現状に「なぜ早く対策を打てないのか」ともどかしさを募らせる。

政権が罰則付きで導入を目指す残業上限規制は、原則として「月45時間、年360時間」とする一方、繁忙期には「月100時間未満、年720時間」が可能になる。「全国過労死を考える家族の会」兵庫代表の西垣迪世さん(73)=神戸市=は上限設定が月100時間の過労死ラインと重なることに「過労死容認だ」と強調する。

西垣さんは2006年1月、大手IT会社の子会社でシステムエンジニアをしていた長男和哉さん=当時(27)=を過労死で失った。和哉さんは地上デジタル放送を担当する部署で勤務。1カ月の残業が約150時間に及ぶ過労の末にうつ病を発症し、休職と復職を繰り返し、薬の過剰摂取で死亡した。

西垣さんは和哉さんが休職中、無理をせずに辞めるよう諭したが「職場はみんな同じ状況だ」と言って仕事を続けた。「当時は就職氷河期で『辞めたらまともな仕事に就けない』と言っていた。一人前になろうと頑張っていた」

働き方改革を「最大のチャレンジ」とうたっていた安倍晋三首相は、唐突に解散を決断。今秋の臨時国会で関連法案を提出する予定だったが先送りにした。選挙戦の街頭演説でも北朝鮮問題や消費税には力を入れるが、西垣さんは「働き方改革への言及が少ない。各政党が関連法案へのスタンスを明らかにすれば、有権者が投票先を選ぶ根拠にもなる」と話す。

西垣さんらの尽力で14年には過労死等防止対策推進法が成立したが、その後も過労死や過労自殺は後を絶たない。「国や政治家は真剣に考えてほしい」と訴えている。

賃金アップも不透明

安倍首相は解散表明の記者会見で「賃金アップの流れを持続的なものとする。皆さんの所得を大きく増やしていく」と明言した。だが人手不足の状況とは裏腹に賃金はほとんど伸びていない。内部留保を積み上げる企業に賃金への還元を促す有効な手だてを打ち出せるかが鍵になりそうだ。

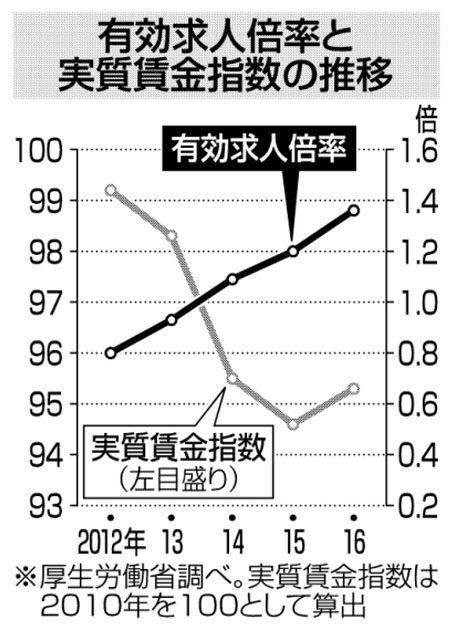

有効求人倍率はここ5年間、右肩上がりで上昇し、8月は1・52倍となった。同時期の賃上げ率は2%前後で推移したが、物価の影響を加味した実質賃金は減少が続き、昨年ごろからようやく増加に転じたばかりだ。

求人倍率が上がれば人手を集めるために賃金は引き上げられるはずだが、実情はそうなっていない。厚生労働省は「給与が比較的少ないパート労働者が増えたため」と分析しており、今後着実に伸びるのかは不透明だ。

一方で法人企業統計によると、企業の内部留保は年々膨らみ、昨年度は過去最大の約406兆円に。政府の経済財政諮問会議の民間議員からは、消費を活性化させるため「政府として賃上げ率3%を目指すべきだ」という意見も出ている。

だが経営側は冷ややかだ。「目先の賃上げより、業績が悪化しても雇用を維持することが重要。そのためには蓄えが必要だ」(経団連幹部)との主張が根強い。

政府はこうした企業心理を変えるため「生産性革命」を打ち出し人件費に回すお金を増やしたい考えだが、具体策は示していない。威勢のよい意気込みより実効性ある政策が求められそうだ。