過去の衆院選

衆院選2017

テーマ特集3「地方再生」

進む人口減かすむ争点

【2017/10/16】

各党公約効果は不透明

働く場の確保が課題に

国内の人口減少と東京一極集中が止まらない。地方の活力低下は深刻で、衆院選の各党公約には、地域を「立て直す」「生き返らせる」とスローガンが並ぶ。ただ具体的な施策を見ると、実現の道筋や効果が不透明で、争点はかすんでいる。

深い山々と清流に囲まれた群馬県神流町。U・Iターンの受け皿を兼ねて7月、計20戸の町営団地が町の中心部に完成した。学校教諭ら人事異動で一時的に暮らす人が入居したが、半数近くはまだ埋まっていない。

林業や養蚕業の衰退に伴い、合併前の2町村で1950年に1万人いた人口は2千人に。65歳以上の高齢化率は全国最高クラスの58%に上る。急傾斜地が多く農業に適した土地はわずか。鉄道、道路のアクセスが悪く、工場誘致も難しい。

民間団体が2014年に「将来、消滅する可能性が高い」と指摘した896市区町村のリストに神流町の名前も入った。

出生や入学時の祝い金、保育料無料化、移住者への家賃補助-。町は手厚い支援を重ねたが、まだ実を結んでいない。

最大の課題は働く場だ。町はバイオマス発電用のチップ加工などで林業を再生し、雇用を生み出す計画を練る。田村利男町長は「仕事さえあれば若い人は来てくれるし、町は必ず存続できる」と強調。条件が不利な山村には国の支援を手厚くしてほしいと注文する。

<成果乏しく>

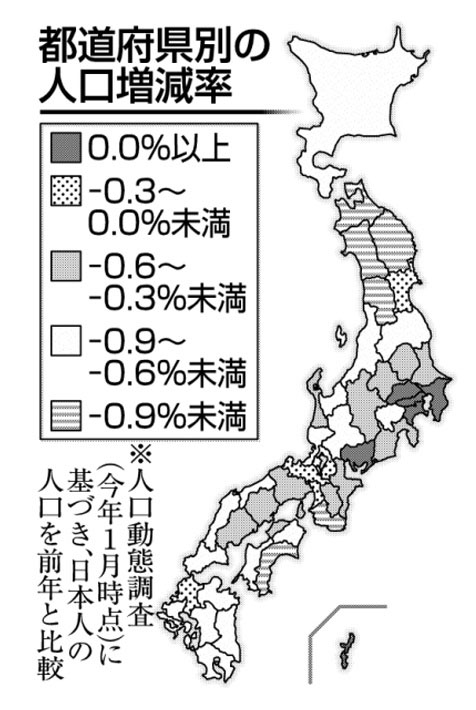

住民基本台帳に基づく人口動態調査(今年1月時点)によると、日本人は1億2558万人で8年連続のマイナス。前年に比べて、41道府県が人口を減らした。

安倍政権は「地方創生」を掲げ、これまでに産業振興や移住など自治体を支援する交付金計5600億円を計上。ただ、国が使い道を細かくチェックして配分先を決めるため「使い勝手が悪い」と評判は芳しくない。

本社機能を移転させる企業の減税制度、高齢者の地方移住促進も成果は乏しい。最近は、地域からの若者流出を防ぐため東京23区にある大学定員の抑制方針を決めたが、異論は根強い。

<選挙時だけ>

衆院選公約をみると、自民党は地方大学の活性化を通じて「地方での就学・就業を促進する」とし、新幹線や道路の整備促進を明記。公明党も大学を活用した地域の人材育成に取り組むという。

希望の党は地方分権を進め、人口増を前提にした拡張型の公共事業からの転換を提唱。共産、立憲民主、社民3党は農林漁業の振興や地域公共交通の充実、日本維新の会は道州制やカジノを中心とする統合型リゾート施設(IR)実現を明記。日本のこころは具体的な政策に触れていない。

田村町長は訴える。「選挙の時だけ良いことを言うのではなく、地方の厳しい現実に目を向け、対策を実現してほしい」

分権論議は停滞

道州制導入に温度差

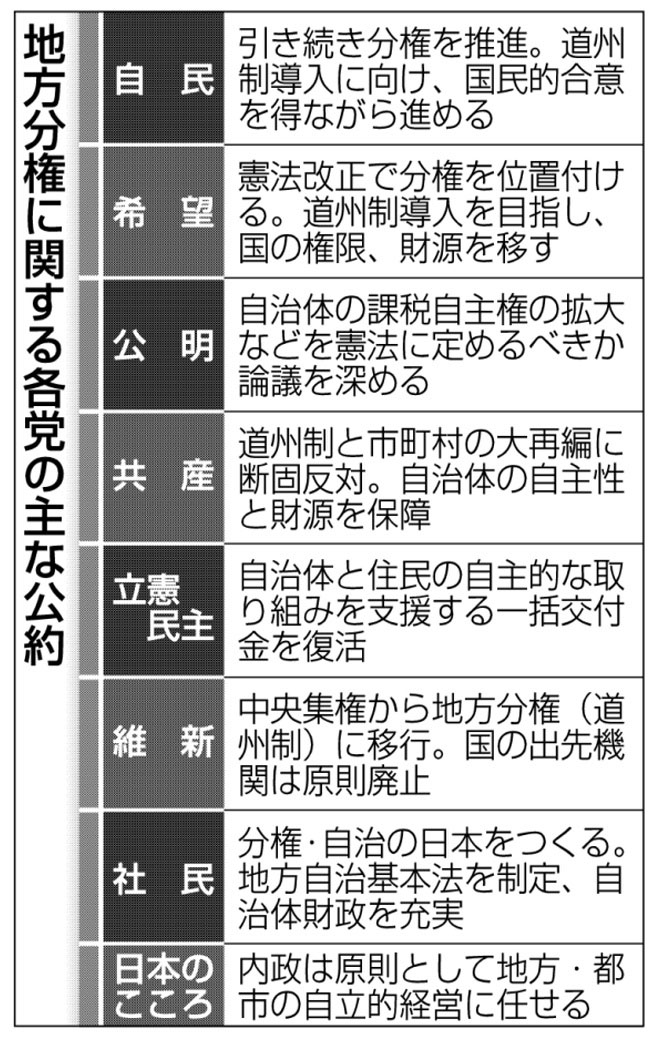

衆院選では各党とも国から自治体へ権限、財源を移す地方分権を公約に掲げ、希望の党などは自治体を再編する道州制の導入を打ち出した。ただ分権を巡る議論は近年、停滞気味で、推進力の回復が課題だ。

分権は、地域の実情に応じた行政サービスが目的。2000年施行の地方分権一括法では、国と地方は対等とされた。

近年、政権復帰した自民党は各省庁の補助金をまとめた「一括交付金」を廃止し、国の出先機関改革に関する法案の国会提出を見送るなど、旧民主党政権の政策を撤回。地方の提案に応じた規制緩和を進めているが、住民にメリットは分かりにくい。地方側も「分権は旗を失い、どちらに進んでよいか分からない」(山田啓二京都府知事)と手詰まり感が漂う。

公約では自民が「引き続き分権を推進」とし、社民、日本のこころなども方向性は似ている。立憲民主党は、一括交付金の復活を挙げた。

道州制は、維新が国出先機関の原則廃止など具体的な制度設計に踏み込んだ。ただ、自民党は「国民的合意を得ながら進める」と慎重で、共産党は「断固反対」とするなど温度差は大きい。

一方、憲法改正を巡っては、希望が分権の考え方を明記すると強調。公明党は「自治体の課税自主権の拡大などを憲法に定めるべきか論議を深める」としている。