過去の衆院選

衆院選2017

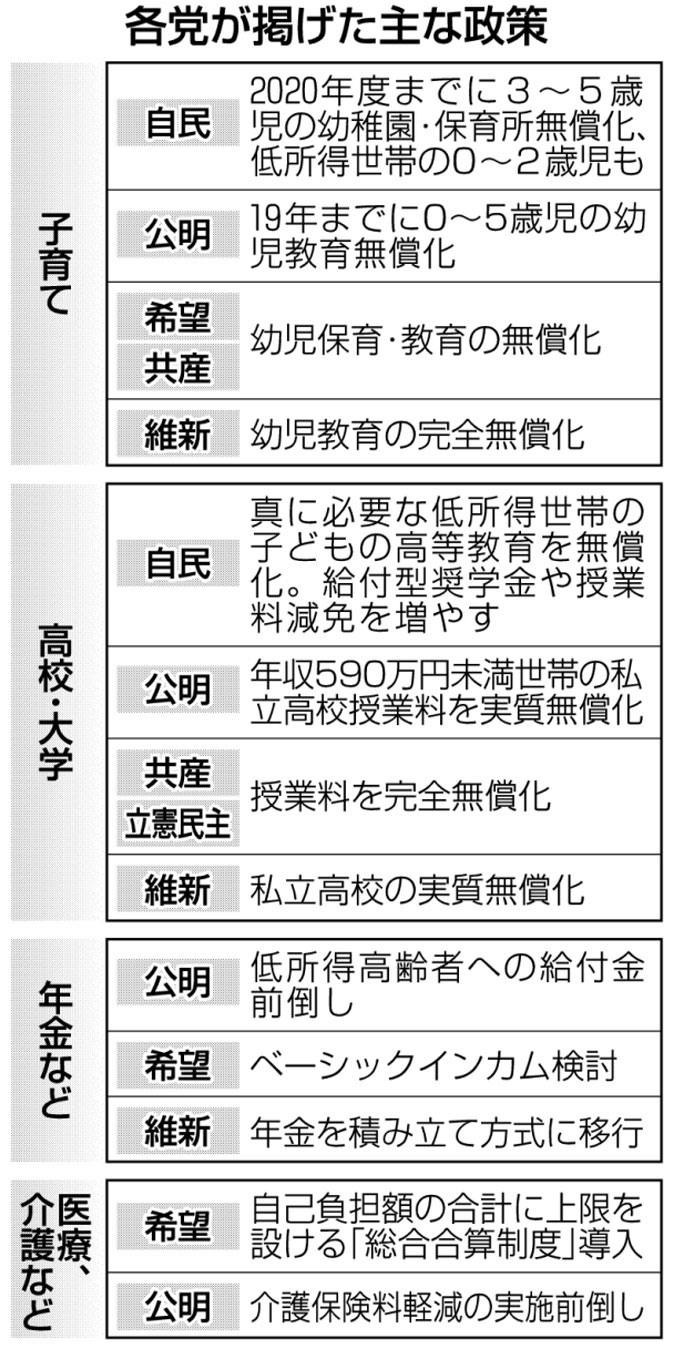

テーマ特集6「社会保障・子育て」

与野党「無償化」一色に

【2017/10/19】

財源・制度設計欠く議論

各党公約看板倒れも

安倍晋三首相(自民党総裁)が選挙戦で強調するのは「全世代型の社会保障」への転換だ。少子高齢化の「国難」を克服するため、幼児教育や大学など高等教育の無償化を打ち出した。希望の党や社民党など野党も追随してさまざまな「無償化」を掲げ、子育て世代が頭を悩ませる待機児童の解消でもアピールを競う。ただ財源や制度設計が十分議論されているとは言えず、看板倒れに終わる恐れもある。

「子育て世代に思い切って投資する決断をした。幼児教育の無償化は段階的に行ってきたが、今後一気に進める」。首相は12日、本県での演説で、2020年度までに全ての3~5歳児と、低所得世帯の0~2歳児について、幼稚園や保育所の利用を無償化すると述べた。

<方針転換>

首相が「全世代型」を口にする背景には、社会保障関連の給付が年金や医療、介護といった高齢者向けサービスに偏っているとの批判がある。これまでの選挙では、投票率が高い高齢者層を意識した公約に重点が置かれ、こうした傾向は「シルバーデモクラシー」と呼ばれた。今回は消費税増税時の使途見直しを衆院解散の大義と位置付けたこともあり、方針転換が鮮明になっている。

今回の衆院選では、ほぼ全ての政党が子育て分野の「無償化」や待機児童の解消を掲げた。幼児教育の無償化は首相が解散前に打ち出した「人づくり革命」の柱の一つ。希望は待機児童解消を法的に義務付けると公約。公明、共産、立憲民主、日本維新の会の各党は高校についても対象者を絞り込むなどしながら無償化に踏み込んだ。

財源を巡っては濃淡がある。自民は消費税増収分を幼児・高等教育に重点配分するとした。「人づくり革命」全体で2兆円を確保する考えで、公明も理解を示す。ただ使途の組み替えには与党内から異論が出ており、一枚岩とは言えない。

増税に抵抗する野党は、共産は「歳出の浪費をなくす」、維新は「身を切る改革」、社民は税制改革や歳出の見直しで捻出できるとするが、実効性には疑問符がつく。

<難航必至>

子育て分野以外で他党と違いを出したのは希望だ。政府が生活に最低限必要なお金を一律に配る「ベーシックインカム」や、医療、介護、障害福祉サービスの自己負担を世帯ごとにまとめ、上限を設ける「総合合算制度」の導入を挙げた。

ただ、ベーシックインカムは基礎年金や生活保護を廃止することが前提。小池百合子代表自身も「まずは検討の会議をつくりたい」と述べるにとどまり、議論不足は否めない。総合合算制度は旧民主党政権が自公と合意した「社会保障と税の一体改革」に盛り込まれたもので新味はなく、実施にはマイナンバーの普及が不可欠で、環境の整備は難航必至だ。

高等教育の無償化は、首相が5月に憲法改正の項目に挙げたことで注目を集めた。政府は17年度から先行実施された返還不要の給付型奨学金の支給拡大や、大学授業料の減免によって負担を軽くする検討を進めている。

オーストラリアの高等教育拠出金制度「HECS(ヘックス)」を参考に、在学中は国が授業料を全額負担し、卒業後に収入に応じて返済してもらう「出世払い」方式の導入の是非も政府の検討対象となっている。

自民の公約は無償化の対象を「真に支援が必要な所得の低い家庭の子ども」に限定。ただ、この規模でも数千億円かかる見通しだ。

負担軽減分消費へ誘導

財政悪化加速の恐れ

幼児教育無償化は、幼稚園や保育所などの利用を無料にし、子育て世帯の負担を軽減する施策だ。家計に余裕ができた分を消費に回してもらい、景気を底上げする狙いもある。SMBC日興証券の試算では、無償化で負担は約1兆円減り、その半分が消費に回れば実質国内総生産(GDP)を0・1%押し上げるという。

自民党は3~5歳を全て無償化し、0~2歳は低所得世帯のみを想定。公明党は対象をさらに広げ、0~5歳の全てとしている。

しかし3~5歳については、第3子以降と生活保護世帯の子どもなどを既に無償化しており、低所得世帯も所得に応じて負担が軽減されている。さらなる無償化で新たに恩恵を受けるのは、中高所得層だけだ。政府関係者は「浮いたお金が塾代や習い事に回されると、教育格差はさらに拡大するだろう」と懸念する。

しかも3~5歳の90%以上は幼稚園や保育所に通っており、教育機会が拡大するとの効果も限定的とみられる。

巨額の財源確保も課題だ。自民案では、国と地方合わせて、少なくとも年間8千億円強が必要となる見通し。安倍晋三首相は、2019年10月に予定されている消費税増税で、税収の使途を国の借金抑制から組み替えて捻出すると主張するが、国家財政の一層の悪化は避けられない。