過去の衆院選

衆院選2017

テーマ特集5「アベノミクス」

円安・株高消費回復鈍く

【2017/10/18】

首相・5年の成果強調

野党・格差拡大を批判

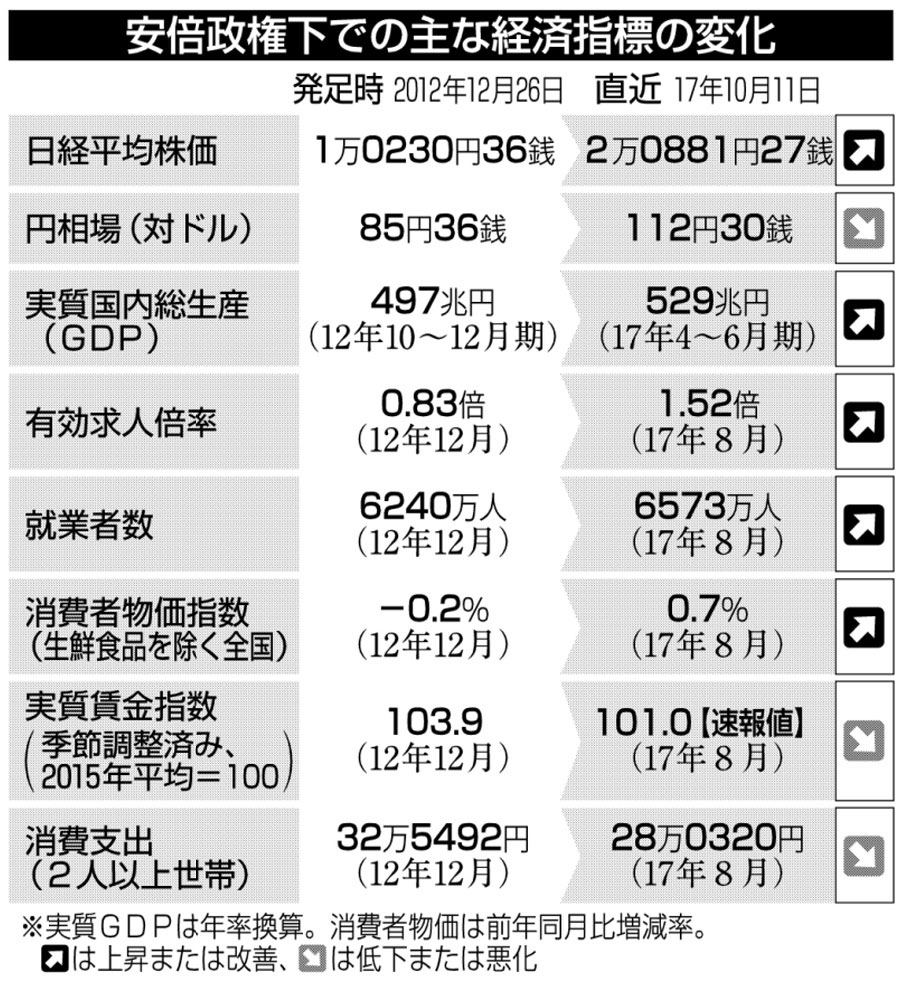

第2次安倍政権が経済政策「アベノミクス」を打ち出してから約5年。日銀の大規模金融政策によって過度な円高は是正され輸出企業の業績は改善。雇用は拡大し株価は上昇した。一方で賃金は伸び悩み、個人消費の回復は鈍い。デフレ脱却も道半ばだ。安倍晋三首相は成果を強調するが、希望の党の小池百合子代表は「景気の実感が伴ってない」と批判。他の野党からも「格差が広がっただけ」との声が上がる。

「株価は20年ぶりの高値になった」。衆院選公示日翌日の11日。愛知県安城市で街頭演説した安倍首相は集まった支持者の前で株価をはじめ経済指標を列挙し、アベノミクスの成果を力説した。

東京株式市場の日経平均株価は、政権が発足した2012年12月26日は1万0230円だったが、今月11日は2万0881円と2倍以上になった。1996年12月以来、20年10カ月ぶりの高値水準だ。安倍首相は「株式市場で年金も運用している」として、国民に幅広く恩恵があると説明する。

外国為替市場の円相場では1ドル=85円台から一時は125円台まで円安が進んだ。直近も政権発足時に比べて約30円弱の円安となっている。

<輸出企業好調>

後押ししたのは金融政策だ。日銀が国債を大量に購入して世の中に出回るお金の量を増やす金融緩和を続けたことで、急速に円安が進んだ。円高に苦しんできた輸出企業を中心に企業業績は大幅に改善。日銀が金融緩和策の一環で上場投資信託(ETF)の購入を進めたことも相まって、株価は急回復した。

雇用面でも改善が目立つ。有効求人倍率は2012年12月の0・83倍から今年8月は1・52倍に上昇し、就業者数は300万人以上増えた。4~6月期の実質国内総生産(GDP)は年率換算で529兆円と、発足時から30兆円以上膨らんだ。

一方、賃金と個人消費は力強さを欠いている。物の値段に対して賃金が上がっているかを示す実質賃金指数(季節調整済み)は発足時の103・9に比べ、足元は101・0と低水準が続く。2人以上世帯の消費支出も5万円以上、下がっているのが現状だ。

<懸念は副作用>

物価も政府、日銀の想定通りには上がっていない。社会保障費の負担増などの将来不安から、家計の節約志向は根強く、大手スーパーなどでは値下げの動きが広がる。日銀は物価目標の達成時期を6度にわたって延期する事態に追い込まれた。

アベノミクスによる副作用を懸念する声も目立つ。金融緩和が生み出した低金利状況は、借金を減らそうとする国の意欲を低下させ、財政規律の緩みを招いたとの指摘は多い。不動産価格や株価の急激な上昇が資産バブルにつながりかねないとの懸念も出ている。

景気回復は今年9月で戦後2番目の長さとなる可能性が高いが、共産党の志位和夫委員長は「アベノミクスで暮らしが良くなったと実感している人はいない」と指摘。立憲民主党の枝野幸男代表は「アベノミクスで株価は上がり、一部の企業は潤ったが、格差が拡大し、社会が分断された」と強調する。成果か副作用か。アベノミクスの継続の是非について有権者は判断を迫られている。

緩和長期化見えぬ出口

正常化図る米欧と対照的

アベノミクスのけん引役を果たしてきた日銀の大規模な金融緩和は「短期決戦」の予定で導入された枠組みだったが、4年半を過ぎた現在も続いている。緩和長期化による金融市場のゆがみへの懸念は一段と強まり、緩和を終わらせる出口のめども立たない。金融政策の正常化に向かう米欧とは対照的で、主要国の中央銀行の中で特異な存在になっている。

日銀は国債を大量に購入することで金利を低水準に抑えている。企業や個人がお金を借りやすくして景気を上向かせるのが狙いだが、借金の利払い費が減って政府の財政規律の緩みにもつながっているとの見方は多い。

大規模緩和で日銀が国債や、日経平均株価の押し上げ効果がある上場投資信託(ETF)を購入することで「自由な取引で資本を効率的に配分する市場機能が大きく損なわれている」と問題視する声がある。

一方、緩和を縮小して正常化に向かう局面では、金利上昇に伴って日銀が金融機関から預かっているお金への利払いが増えて日銀の財務が悪化する恐れもある。

このため金融市場では大規模緩和をどうやって終わらせていくのか出口戦略の説明を求める声が多いが、日銀の黒田東彦総裁は物価上昇率2%目標への実現が遠いとして「(出口議論は)かえって混乱を招く」と詳しい言及は避けている。