過去の衆院選

衆院選2017

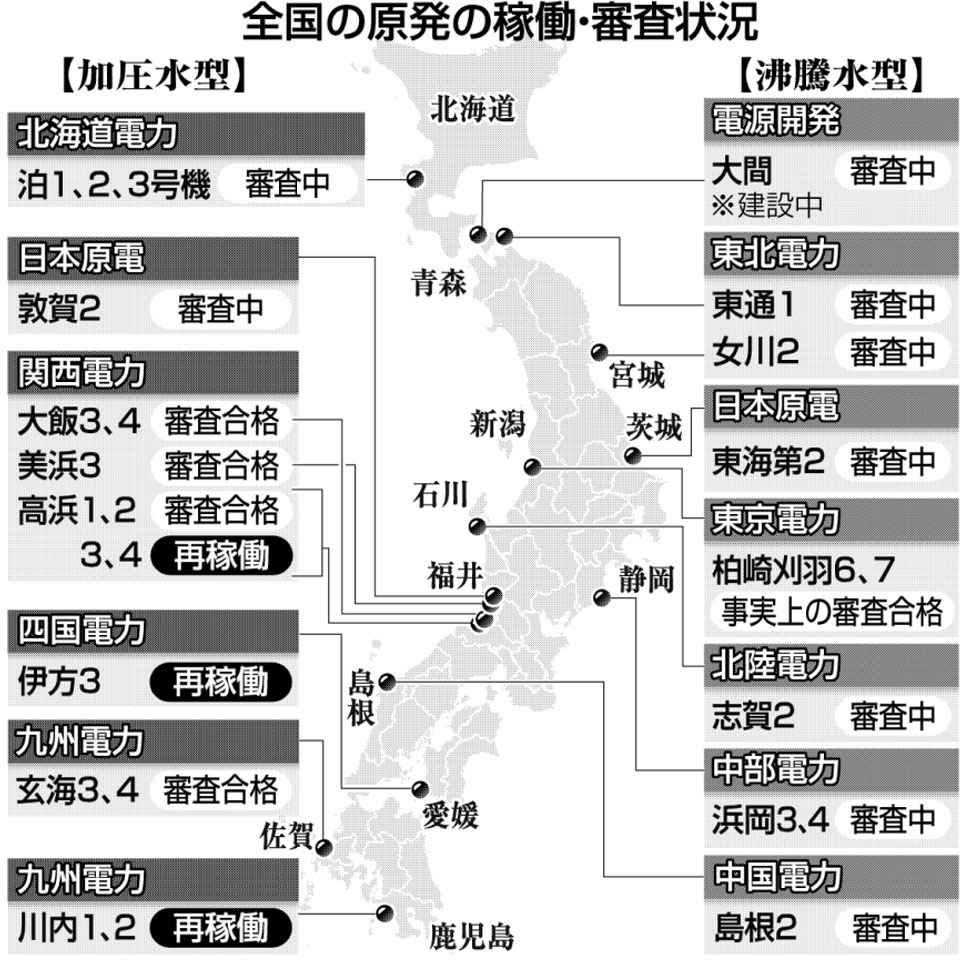

テーマ特集8「原発再稼働」

乏しい論戦不安消えず

【2017/10/21】

核のごみ処分先なく

再生エネ普及にも課題

原発は安倍晋三政権の下で5基が再稼働した。自民党は電力の安定供給を理由に原発活用の姿勢を変えていない。希望の党など野党は原発ゼロを公約に盛り込むが、代わりのエネルギーを安く確保する手段や、温室効果ガスを抑制する方策をはっきりと示していない。原発への不安は消えていないが、与野党の議論は深まらないままだ。

「住民の避難計画は自治体が立てるが、国も責任を持って支援する」。8日に開かれた日本記者クラブの党首討論会。原発事故の住民避難の在り方を問われた安倍首相は、政府見解を淡々と語った。安倍首相がこの討論会で原発に言及したのは一度きりだった。

安倍政権は原発でつくる電気の割合を2030年度に20~22%に、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを22~24%に引き上げる方針だ。九州電力川内1、2号機(鹿児島県)など5基が再稼働したほか、東京電力福島第1と同じ沸騰水型炉の東電柏崎刈羽6、7号機は再稼働に向けた審査に事実上、合格した。

原発の再稼働は安い電気料金を望む経済界が支持する。政府が15年にまとめた試算では、原発の発電コストは30年度に1キロワット時当たり少なくとも10・3円。天然ガス火力の13・4円、大規模太陽光の12・7~15・6円と比べて優位に立つ。

<難題山積み>

ただ見かけの費用の裏側には難題が山積する。福島第1原発は廃炉まで30~40年かかる計画だが、さらなる遅れが予想される。約22兆円の廃炉や事故の損害賠償費は電気料金や税金によって支払われる。福島県では今も5万人超が避難生活を続ける。いったん事故が起これば重い負担が国民にのしかかかる。

また原発の使用済み核燃料を再利用する、核燃料サイクル事業は行き詰まっている。再利用によって出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)は処分先が見つからない。再処理工場の事業費は約14兆円に膨れ、与党の一部から廃止を求める声が上がるほどだ。

<天候に左右>

一方、天然ガスや石炭などの化石燃料の発電比率は16年度で約85%になった。温室効果ガスを減らす国際的な動きに逆行しかねない状況で、原発の代わりとして頼り続けるのは難しい。

希望の党など野党は再生可能エネルギーの導入を支援すると強調する。しかし、再生エネルギーの普及を後押しするため、電気料金に上乗せされる国民負担の総額は17年度で約2兆円となる見込みだ。再生エネルギーの割合は16年度で約13%と伸びているが、大半は水力発電だ。太陽光や風力は原発の代替電源として期待を集めるものの、天候に発電量が左右される。送電線網の整備が追い付いておらず、一段と活用するための課題は多い。

ドイツ、台湾は脱原発 中国、インドは増設へ

福島事故後、二極化進む

東京電力福島第1原発事故後、欧州ではドイツやスイス、アジアでも台湾や韓国が「脱原発」の方針を打ち出した。「原発大国」の米国やフランスでも原発は後退の傾向が見られる。一方で中国やインドなどでは、新増設に前向きな動きもあり、二極化が進んでいる。

ドイツは、福島第1原発事故を受けて、17基の原発を2022年までに閉鎖する脱原発政策を決めた。スイスでは今年5月の国民投票で原発の是非が問われた。原発を廃止すれば再生可能エネルギー推進で国民負担が増すとの懸念もあったが、国民は脱原発を支持。原発5基は段階的に廃止される。

台湾は今年1月、アジアで初めて脱原発にかじを切った。地震が事故につながる事態を懸念したためで、25年までに6基を止める。韓国も文在寅大統領が6月、将来的な脱原発を宣言した。

米国ではシェールガスの産出で電力が安くなり、原発の競争力が低下。福島第1原発事故後の安全規制強化で対策費も増え、利益を出すのは困難に。経営環境が厳しさを増しており、経済的な理由による原発の早期閉鎖が相次いでいる。また原発建設コストが高騰、東芝の原発子会社の巨額負債を招いた。

フランスのマクロン政権は7月、「25年までに原発の発電比率を現在の7割程度から5割程度に減らす」という前政権時代のエネルギー転換法を支持し、再生エネを増やす姿勢を示している。

一方、人口増加に伴う電力需要を原発で賄おうとする国も。中国は新設に積極的で、大気汚染対策として石炭依存からの脱却を進め、原子炉の独自開発や周辺国への輸出も狙う。

インドも建設を続けており、原子力協定を結ぶ日本と米国は原発輸出を狙う。東欧諸国や発展途上国でも原発への関心は依然として高い。