第3弾 長岡・見附・小千谷

[未来のチカラ in 長岡・見附・小千谷]

災禍越えるまち 長岡・産業物語

<序章> 不死鳥のごとく

ものづくり脈々と 風土育んだオンリー・ワン

新潟日報 2020/07/07

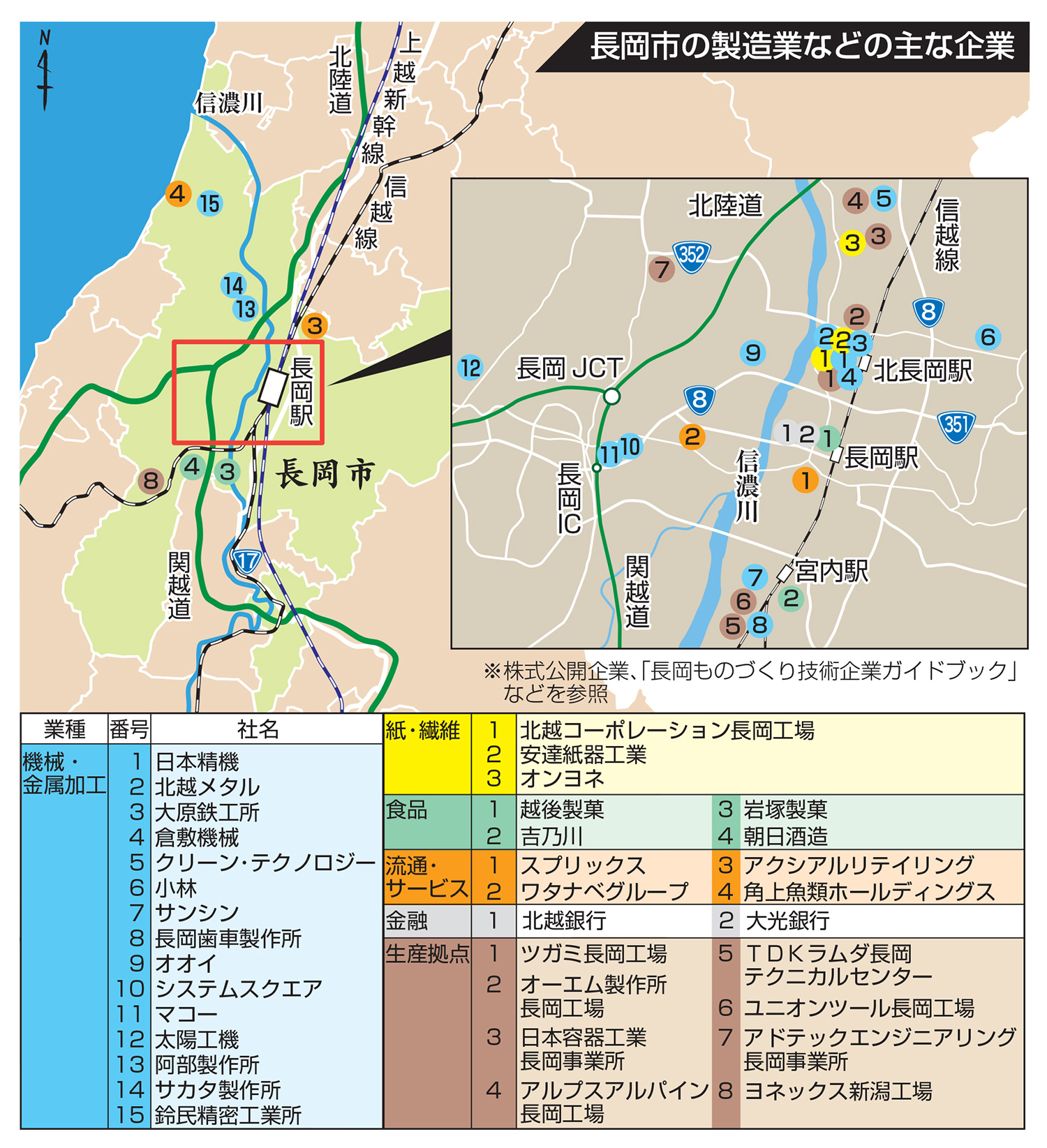

長岡市は多様な製造業が集積する「ものづくりのまち」だ。加えて豊かな農業に根差した食品製造、多くの高等教育・研究機関を背景に先端技術を取り込んだベンチャー企業の数々が産業の重層構造を成す。長岡空襲や中越地震、不況の波を乗り越えてきたまちは今、新型コロナウイルスという新たな困難に直面しながら将来像を模索している。

JR長岡駅前の上空から北部工業地帯を望む。市街地に近い工場群がものづくり産業を支えている(本社ヘリから)

アオーレ長岡やJR長岡駅がある中心市街地から北側に、工場が集積するエリアがある。製紙大手・北越コーポレーションの原点となる長岡工場のほか、車載用計器の日本精機、鉄鋼製品製造の北越メタルなど名だたる企業が居並び「北部工業地帯」を形成する。

戊辰戦争の敗戦から立ち上がった長岡では、明治時代中期の東山油田の開発をきっかけに鉄工業が興り、工作機械の製造に発展していった。

市は1935(昭和10)年に工業立市を宣言。45年の長岡空襲で市街地の8割が焼け野原となったが、北部工業地帯は戦禍を免れ、南部や信濃川西部にも工業団地を整備して企業を誘致した。古くからの鋳造業や県外企業の生産拠点を含め、各種機械や精密測定機などの工場が、市内に立ち並ぶことになった。

80年代には国の支援を受け、技術の高度化や電子など先端産業の集積を推進。こうした背景もあり、研磨装置製造のマコー、異物検査機製造のシステムスクエアなど独自の技術を持ったベンチャーも登場した。

2004年には中越地震で被災した。設備の損壊やライフラインの途絶により生産停止を余儀なくされる製造業者が続出したが、まちを挙げて対応。中でも大手は取引先の協力を得るなどして早期復旧を実現。予期せぬリスクへの対応力も高めた。

10年までの市町村合併に伴い、市内の産業はさらに厚みを増した。与板地域では屋根金具のサカタ製作所や配管支持金具の阿部製作所、寺泊地域では工業用ミシン刃物の鈴民精密工業所など、それぞれの業界で高いシェアを持つ企業が活躍する。

穀倉地帯の豊富なコメときれいな水は、食品産業も育んだ。岩塚製菓や越後製菓などの米菓、朝日酒造や吉乃川がリードする清酒はナショナルブランドを確立し、一部は海外でも知名度を高めている。

また、産業を技術や人材の面で支える教育・研究機関も充実。人工知能(AI)やバイオなど先端技術を研究する長岡技術科学大、デザインのプロを送り出す長岡造形大など4大学と長岡高専は、産学連携を進める。市も企業と学生の交流拠点「ナデックベース」を設けて後押しし、イノベーション(技術革新)実現に力を入れる。

長岡の産業界は今、新型ウイルスの感染拡大による需要減、人口減少など構造的な問題にどう立ち向かうか、知恵を絞っている。さまざまな現場で、未来につながる鼓動が聞こえる。

環境激変意識改革を 企業のPR力に課題

長岡大・栗井英大教授インタビュー

ITの進展や新型コロナウイルス感染症の影響などで経済環境が激変している。製造業が集積し、産学官連携も進める長岡市の企業は産業界の強みをどう生かし、課題と向き合うべきなのか。企業経営に詳しい長岡大の栗井英大教授(47)に語ってもらった。

栗井英大教授

長岡市は、製造業の中でも工作機械や金属加工といった分野の企業数や従業員数が多く、付加価値額も高い。大手メーカーがいくつも立地し、多くの中小企業が支えている。地場の経営者には、良いものを造ろうという気概がある。

ただ部品製造などは企業間取引が多いため、消費者にPRする力が弱い。技術力や独自性が伝わらないと、取引先との価格交渉や人材確保の面で後れを取る。市内の学生にとって就職先の選択肢に挙がらず、人口が流出する原因の一つにもなっている。

技術を言葉で伝えるのは難しく、見てもらう方が早い。提唱したいのが、取引先や消費者に製造工程を公開するオープンファクトリーの取り組みだ。現場を訪れる人々の理解が広がれば、利益面の改善や地元での採用につながる。

各産業はデジタル化で大きく変わる。新型ウイルスの影響で動きは加速している。造っていた部品が不要になるなど今ある経営の柱がなくなったら、どうするかが問われる。造るものを機械部品から消費財に転換するなど、経営者が意識を変えて次の展開に踏み出すことを期待したい。

産学官、企業連携行政が鍵

長岡技術科学大、長岡造形大、長岡大といった専門的な単科大学と長岡高専があることも長岡の強みだが、技術やデザイン、経営の知見を結び付けた新事業が次々に生み出される状況にはなっていない。産学官や企業間の連携を深めるため、中立的な立場の行政が全体を見渡すコーディネーター役を担っていく必要があると考える。

くりい・ひでひろ 早大卒。1997年第四銀行入行。新潟経済社会リサーチセンター出向などを経て2016年長岡大准教授。20年4月から現職。南魚沼市出身。