第3弾 長岡・見附・小千谷

[未来のチカラ in 長岡・見附・小千谷]

災禍越えるまち 長岡・産業物語

<3> 源流

石油掘削で鉄工業誕生 枯渇後、工作機械へ脱皮

新潟日報 2020/07/10

起業家を育て、企業間で連携して新たなビジネスを模索する長岡市の産業界。代表的な基盤が工作機械をはじめとする製造業だ。長岡が「ものづくりのまち」を自負する原点は、明治時代中頃に始まった油田開発にさかのぼる。

旧市東部から旧栃尾市にまたがる東山丘陵にあった東山油田だ。

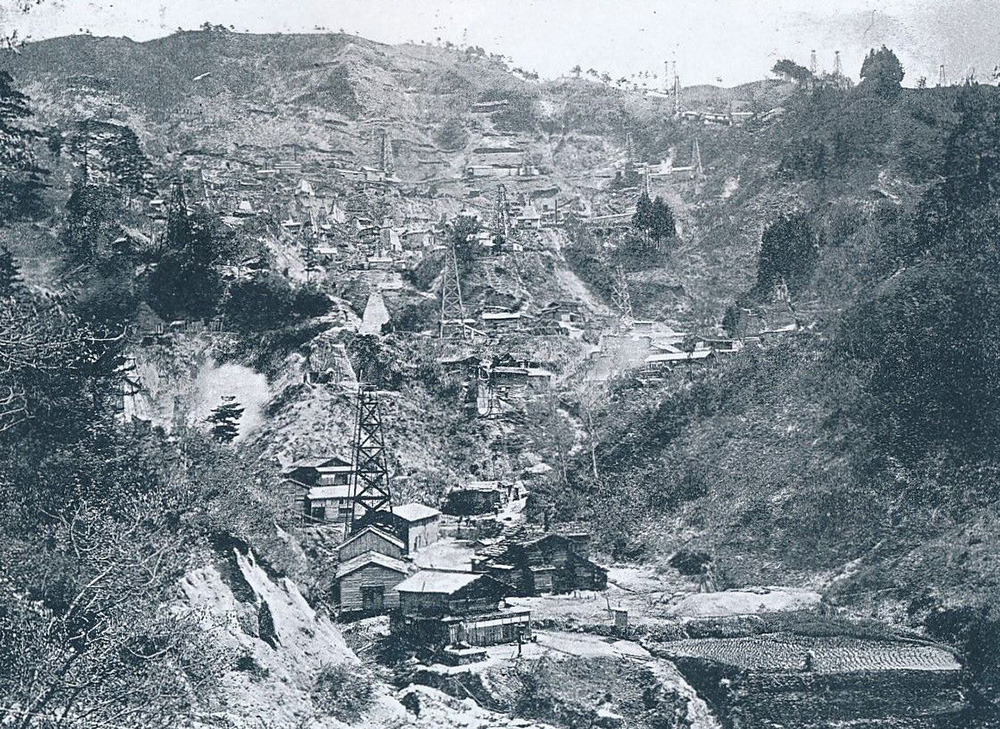

現在は里山の緑に染まる一帯には、1890~1960年代、油井のやぐらが無数に立ち、針山のような光景が広がっていた。

「ギーコ、ギーコというポンプの音が昼も夜も山に響き渡っていた」。当時の記録を残す活動をする団体「東山油田保存会」のメンバーで、油田で7年間働いていた男性が述懐する。油まみれで真っ黒になり、朝から晩までポンプの補修に当たっていた。「6人がかりでポンプを引き上げるなど、命懸けの作業ばかりだった」と語る。

東山地域で本格的な油田開発が始まったのは1888(明治21)年。地元資本の北越石油が初の採油に成功したのがきっかけだった。国の殖産興業政策に呼応し、石油会社が次々に誕生した。市史によると当時、周辺には5年間で218の会社が設立され、「オイルラッシュ」の様相を呈していた。

掘削に必要な金属製機器の需要が高まり、石油会社が市内に製造工場を設けるようになった。92年以降、つるはしをはじめ掘削機や採油ポンプに使われる部品など、輸入に頼っていた製品も次々と造られた。

明治後期の東山油田加津保坑区。丘陵一帯に油井のやぐらが無数に立ち並んでいた=長岡市加津保町(東山油田保存会提供)

石油で潤った市街地には人が集まった。経済規模が大きくなり、需要に応じて製紙業や紡績業、銀行業など多様な産業が発展した。石油の輸送などに交通網が必要になり、98年には北越鉄道(現JR信越線)も整備された。

しかし、東山油田の産油量は1907年をピークに減少に転じる。大正、昭和初期になると、長岡の石油業界は先細り、それに支えられてきた鉄工業界は苦境に立たされた。

長岡の鉄工業は脱皮を図る。削井用に頼らず、旋盤などの工作機械を生産するようシフトしたのだ。石油で財を成した人たちが積極的に投資し、後押しした。

「戊辰戦争で荒廃した長岡を、油田の枯渇で再び衰退させてはいけない。起業家の間に、そんな共通認識があったのだろう」。長岡大教授を長年務めた松本和明・京都産業大教授(49)=産業史=は推察する。

第1次世界大戦に伴う特需もあり、鉄工業は長岡の主力産業へと成長。18(大正7)年には市の工業製品生産額のトップが「製油」から「金属製品」に代わった。

■ ■

鉄工業のさらなる発展が、官民挙げての目標となった。市は35(昭和10)年に「工業立市」を市是に掲げ、ものづくりを産業の中心に据える政策に打って出る。蔵王、城岡地区に工場地域(現北部工業地帯)を整備し、県外企業も積極的に誘致した。

研究、教育機関も発展を後押しした。工業立市宣言に先立つ24(大正13)年、長岡高等工業学校(後の新潟大工学部)が開校し、交流会や共同研究を通じて企業の技術力向上を支援。人材育成に貢献するとともに、当時最先端の機械の博覧会を開くなど市民にアピールした。

松本教授は、産業の成長に石油資本家たちが大きな役割を果たしたと強調する。「先見の明と挑戦心を持ち、新しい事業に打って出た。今で言うイノベーション(技術革新)の先駆者たちだった」

油田開発を源流に羽ばたいた長岡。だが、試練はすぐそこに迫っていた。