第9弾 新潟市

古町芸妓の技芸 永遠に

「地方」育成支援10年目

新潟日報 2022/08/31

鼓、三味線…

東京から講師 若手の技量向上

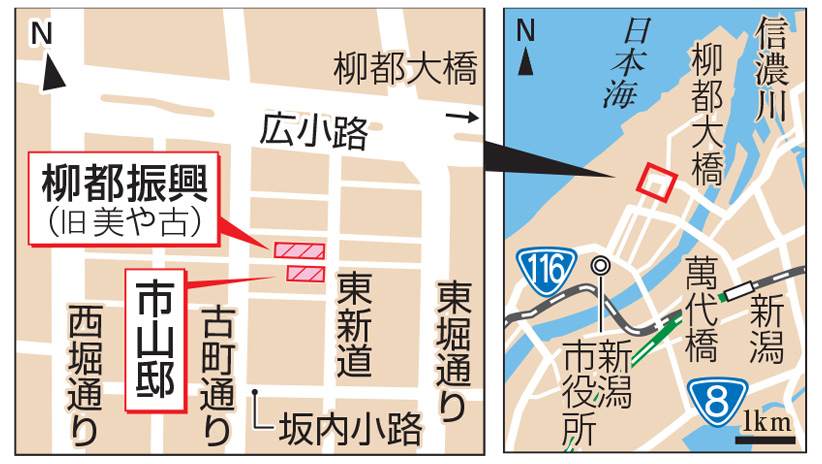

昭和初期の建物を改築し、養成会社「柳都振興」や新潟三業協同組合が入居する古町通9の建物。7月末、かつて「美や古」として接待などに使われた日本間に鼓の音が響いていた。

「いよ~」と声を上げながら鼓をたたくのは、芸歴3年目の古町芸妓いち弥さん(22)。「入社して初めて音の出し方を知ったので必死に覚えようという思い。限界を定めずに稽古を続けたい」と前向きだ。

「基本的なことを身に付けるだけで3年はかかる」と話す望月さんは、厳しさも交えながら教える方針といい、「波や雨、雪といった自然現象の音が出せれば上級。そのレベルまで自分たちでこなせるようになってほしい」と願っている。

三味線(長唄)についても講師、岩田喜美子さん(73)=同=が来て指導に励む。東京芸術大邦楽科を卒業し、芸大の非常勤講師として十数年教えた経験がある。

芸妓について「上達、吸収が速い。難しい曲も教えがいがある」と指導から10年目の手応えを語る。

「年配の芸妓が、ある日突然体調を崩し欠けてしまうこともある」と話す岩田さん。「古町の伝統を受け継がなきゃ駄目だという思いを若手から感じる」と評価する。中級、上級の一部の曲目をこなせる芸妓も育っていると太鼓判を押す。

三味線、鳴り物の技量アップに対し周囲の評価も高い。接待用のお座敷がある「

座敷では若手にも積極的に演奏役を担ってもらっているといい、「人生経験もさらに積んで、艶っぽい曲もこなせるようになってくれれば」と期待を込めた。

「お姐さん」も奮闘

ベテランのお姐さん芸妓も技芸の伝承に懸命だ。

東京から派遣される講師は、基礎や定番の曲を中心に指導する。お座敷でもてなすにはさらに、地元ならではの曲を弾けるようになることが求められる。

三味線で第一線に立ってきた

三味線などを担当していた80代のベテラン芸妓が1人、6月に引退した。

「私たちだっていつ出られなくなるか分からない」と危機感を口にする福豆世さんは、「新潟のお座敷で必要とされるものを覚えてもらいたいし、伝えていきたい」と力強く語った。

<古町芸妓育成支援事業> 踊りの伴奏を務める

ふるまち新潟をどり りゅーとぴあで9月23日

若手らのみ演目 初披露

古町芸妓が総出演する年1回の「ふるまち新潟をどり」。9月に予定されるこの催しで初の試みがある。冒頭の長唄の演目で、演奏役の地方を若手と中堅だけで務める。育成支援事業で稽古を重ねてきた柳都振興の芸妓と、柳都から独立した芸妓が成果を披露する形となる。

日本舞踊市山流の家元で、をどりを企画する市山七十郎師匠は「育成支援があったから可能になった」と語る。これまで演奏にはベテランが加わることが通例だった。

市山師匠の住居は古町通9にあり、柳都振興が入る建物の隣にある。若手が自主練習も重ねているためか夜に三味線の音が聞こえてくることもあるという。「私から見ても頑張っていると思う。今後レパートリーを増やしてくれればなおさらいい」と期待を込めた。

◇ ◇

新潟をどりは9月23日、新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ)劇場で開かれる。正午と午後3時半の2回公演。S席6,000円など。問い合わせは、025-224-5521。