懐かしい気動車の風景

-

新型気動車「キハ52」試運転

新潟―長野間に新型の「キハ52」を導入するにあたり、性能を確認する試運転を行った。エンジンが強く、峠越えも難なくこなしたと当時の記事にある(1960年10月1日、長野駅)

-

越後線「寺尾駅」の気動車

ベッドタウンとして急発展した新潟市の寺尾地区。寺尾駅はまだ構造が古く、列車を降りた客はホームの階段を下り、列車の前を通って改札口に向かった(1963年4月)

-

準急「くびき」の発車式

ダイヤ改正で、準急「くびき」(新潟-新井)、準急「ひめかわ」(新潟-糸魚川)、急行「いいで」(新潟-磐越西線・東北線経由-上野)が登場。写真は「くびき」(1963年10月1日)

-

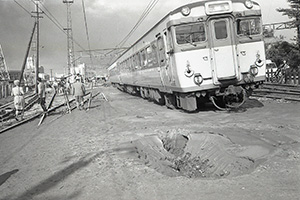

新潟地震で鉄道にも大きな被害

新潟地震で新潟駅には東渡線橋が落ちるなどの大きな被害が出た。線路から外れ、傾いた気動車が揺れの激しさを物語っている(1964年6月、新潟駅構内)

-

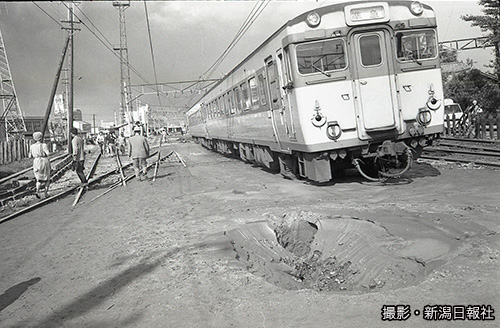

地震から半年。復旧した新潟駅

地震から半年。ようやく復旧の日を迎えた新潟駅で、準急「くびき」の出発式が行われた。万歳三唱する関係者に見送られ、列車が動きだす(1964年12月26日)

-

白新線で試運転する「キハ90」

新潟鉄工が製作した新型の「キハ90」の試運転が白新線、羽越線で行われた。強力な300馬力のエンジンを搭載、時速は120キロという(1966年3月28日、当時の葛塚駅付近)

-

只見線全線開通初日のキハ58

只見線の大白川―只見が開通し、小出―会津若松の全線がつながった。小出駅で開かれた発車式には田中角栄首相も出席した。写真はキハ58566(1971年8月29日)

-

只見駅で並んだ気動車とC11

只見線の全線開通後もしばらくは蒸気機関車が活躍していた。写真は、新設された只見駅のホームを挟んで並んだ気動車(型式不明)とC11248(1971年10月ごろ)

-

只見線初の急行列車「奥只見」

1972年10月2日のダイヤ改正で、只見線にも急行「奥只見」が走ることになった。会津方面から上野に出る時間が大幅に短縮されたという(小出駅で開かれた出発式)

-

糸魚川駅に停車中の気動車

信濃大町と糸魚川を結ぶ大糸線は1957年の開通。一時は全線電化の機運が盛り上がったが、南小谷から北は非電化のまま。写真は1976年に撮影された糸魚川駅の気動車。

-

引退当日の気動車キハ17

1953年にデビューしたキハ17。初めて液体式変速機を搭載した新鋭車両だったが老朽化が進み、79年6月28日で引退した。写真は現役最後の日の姿(撮影場所は不明)

-

越後長沢駅に停車する気動車

弥彦線の電化に伴い、赤字の東三条~越後長沢間が廃止となることが決まった。地元からは反対の声が上がったが...。写真は越後長沢駅を出発する気動車(1982年1月撮影)

-

後に新線となる高架橋と気動車

後に「ほくほく線」となる高架橋の横で撮影された気動車。新線の開業までには長い歳月を必要とした。写真は1983年、十日町市内で撮影されたもの。開業の14年前である

-

磐越西線を走る急行「あがの1号」

磐越西線・日出谷駅付近の平瀬鉄橋を渡る急行「あがの1号」。撮影は1984年の秋。5両編成であるから、いかに乗客が多かったが分かる。現在は快速「あがの」となった

-

新潟鉄工で新造されたキハ54

新潟鉄工で四国向けに新造されたキハ54。ステンレス製の車体で、コスト削減のために台車やシートに廃車の部品を活用したという。分割民営化直前の苦心が伝わってくる