貨物列車のある風景

-

「こがね号」登場でスピードアップ

新潟-東京間の貨物輸送のスピードアップのため、1960年10月1日、国鉄新潟支社(当時)は新潟市万代駅-秋葉原間に急行貨物「こがね」の運行を始めた。午後6時、万代駅を出発、長岡操車場でも追加の貨物も積み、計43両編成で秋葉原へと向かった。所要時間は11時間で、これまでよりまる1日、到着が早まった(写真は万代駅)

-

38豪雪で貨物にも大きな影響

1963年冬の豪雪、いわゆる「38(サンパチ)豪雪」では列車ダイヤは大きく乱れた。1月12日から混乱していた上越線、信越線は14日から15日にかけて徐々に回復。旅客列車のダイヤ復旧を優先したため貨物列車はほぼ全面運休となった。減収額は約2400万円だったと当時の新潟日報は伝えている。写真は新潟操車場で待機する貨車群。

-

能生・小泊の海辺を行く貨物

「38豪雪」のあった1963年3月16日、当時の西頸城郡能生町小泊で大規模な地滑りが発生。大量の土砂が民家を押しつぶし、列車は転覆した。北陸線は20日間にわたって不通となった。それから3年5カ月。復旧した鉄路を貨物列車が駆け抜けて行く。夏の日本海は穏やかだ。(写真は1966年8月、北陸線の白山トンネル付近)

-

農機具専用列車が沼垂駅に到着

1960年代、農作業の機械化が急速に進んだ。コメどころ新潟に最新型の農機具を売り込もうと、大阪の農機具メーカーと国鉄が協力して仕立てた専用列車が沼垂駅に到着した。積み荷は約300台のバインダー。イネを刈って束ねる機械で、半数が長岡市で販売されたと、当時の新潟日報は伝えている。沼垂駅では第一号列車の到着を歓迎する式典が開かれた。やがて脱穀まで一気にこなすコンバインの時代が到来する(1968年8月12日撮影)

-

早場米を積む東京行き貨物列車

かつて西蒲原郡の田園地帯を走る越後線は、コメを運ぶ貨物列車の動脈でもあった。1966年秋、郡内で早場米出荷のトップを切ったのは岩室産米だ。続いて各地の新米が吉田、巻、越後曽根などの駅から計165両の貨車に積まれ、続々と東京へと出荷された。農機具を運ぶのも、収穫するコメを運ぶのも、鉄道抜きには語れない時代があった。越後線沿線を歩くと、大きな倉庫などにその面影を見ることができる(写真は1966年9月、巻駅)

-

夏。ビールも列車でやって来る

現代の貨物輸送はコンテナが主役であるが、貨車にバラ積みする方式が主流だった時代には、荷物を積んだり下ろしたりする作業をいかに効率化するかが課題だった。その工夫のひとつがパレット(木製荷台)。通運業界では、1960年代から導入する会社が急激に増えたという。それまでは主に人力に頼っていたものが、フォークリフトとパレットの普及で大幅に効率化された。(写真は1968年8月、沼垂駅でのビールの運搬作業)

-

超特急貨物・フレートライナー

1971年10月1日、新潟―東京間を7時間43分で結ぶ貨物列車の超特急・フレートライナーが日本海側に初めて登場した。ノンストップで走り、駅から戸口の間は自動車で輸送する。このフレートライナーの登場で、新潟―東京間の所用時間は、それまでの18時間20分から10時間37分も短縮されたと、当時の新潟日報が伝えている。写真は沼垂貨物駅(当時)で開かれた発車式だ。機関車はDD51。

-

上越線で土砂崩れ、貨物が滞留

1975年4月14日、上越線のループ式「湯桧曽(ゆびそ)第二トンネル」近くの湯吹山(群馬県水上町)から大量の土砂が流れ出し、上り線を70メートルにわたって埋めた。このため越後中里―水上間は下り線の単線運転となった。新潟鉄道管理局は貨物列車を間引いて旅客列車に振りかえるなどの対応に追われた。新潟操車場駅に多くの貨車が滞留することとなった(1975年4月17日撮影)

-

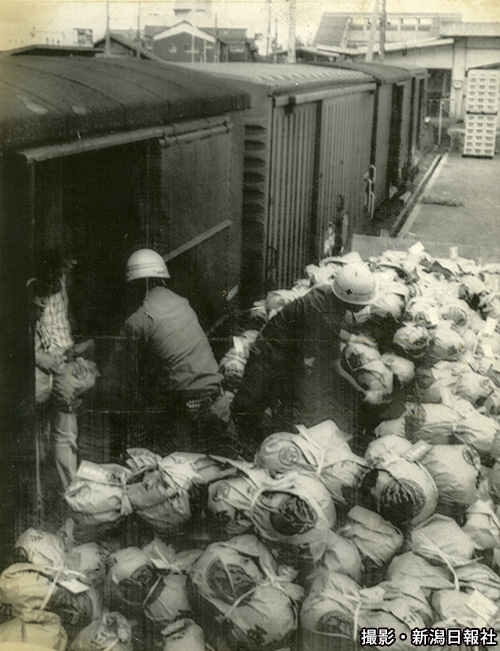

上越線、42日ぶりに全通。万歳

新潟・群馬県境の土砂崩れのために単線運転となっていた上越線は災害発生から42日ぶりに復旧した。国鉄の水上保線区員ら延べ3500人が昼夜兼行で難工事に取り組み、予定より1週間早い開通にこぎつけた。復旧後の初列車となったのは、青海発高崎操車場行きの貨物列車。EF61が引っ張る20両編成がゆっくり通過すると、ヘルメット姿の関係者から万歳の歓声が上がった(1975年5月26日)

-

巻駅発のスイカ列車は北海道へ

新潟市西部の砂丘地帯はスイカの一大産地である。写真は40年前に撮影された巻駅の光景。赤塚方面で収穫されスイカを満載したトラックが到着すると、臨時貨物列車に積み替える。行き先は北海道だ。この日のスイカは約8700個。アルバイトの手も借りて、ひとつひとつ貨車の中へ。本州向けにはトラックが使われたが、遠距離輸送には鉄道が頼りにされた(1976年7月15日撮影)

-

長岡からは雪上車を積んで出発

長岡市の大原鉄工所といえば、雪上車メーカーとしてよく知られた存在だ。冬本番を前に、工場から出荷された最新型の車両が、貨物専用の南長岡駅で貨車に積み込まれる。納品先は北海道の自衛隊や南極観測隊。写真は南長岡駅で1981年10月13日に撮影されたもので、この日は22台が旅立った。10月から11月末までに約120台が出荷される予定だと、当時の新潟日報は伝えている。

-

直江津―青海間の貨物専用列車

上越市の直江津駅と西頸城郡青海町の「青海電化」の間を走る専用貨物列車が、運行開始から1000日を迎えた。それを祝う式典の写真である。積み荷はオイルコークスと石炭で、1日1回、北陸線を片道46キロ走った。専用貨物列車は当時の国鉄合理化の目玉商品だった。1編成17両。入れ替え作業が不要で、省力化とコスト削減の一石二鳥が期待された(1983年12月28日、直江津駅)

-

冬を前に整備されるラッセル車

時代は少しさかのぼって1967年。貨車が並ぶ国鉄新潟操車場で、ヘルメット姿の作業員によって念入りに点検整備されているのはラッセル車である。降雪期を間近に控えた11月、半年以上車庫に入っていたラッセル車を屋外に出し、翼がちゃんと動くかどうかなどを確認した。このタイプは機関車にあと押ししてもらう旧式で、積雪量が比較的少ない新潟市近郊の除雪に従事した。

-

新潟交通電車線のラッセル車

昭和初期に製造されたという「キ116」と、それを後ろから押す「モワ51」。撮影は1997年12月15日。雪が降る前に西蒲原郡味方村(現・新潟市)の田園地帯を〝足慣らし〟しているシーンである。廃線が取り沙汰され、沿線では名残を惜しむ鉄道ファンが遠方からも訪れ、カメラを構える姿もあった。この翌々年の99年春に廃線となり、こんな風景は再び見ることができなくなった。

-

直江津駅に「雪捨て列車」出動

ラッセル車を点検整備して待ち構えていても、それを上回る降雪に見舞われるのが新潟の鉄道の宿命なのだろう。写真は1984年2月、上越市の直江津駅の光景である。屋根から下ろした雪、線路を掘り起こした雪を9両編成の貨物列車に積み、近くの関川、荒川、保倉川に架かる鉄橋まで運んで捨てるのである。雪捨て列車の出動は1981年のいわゆる「五六豪雪」以来3年ぶりだった。