魚沼線

-

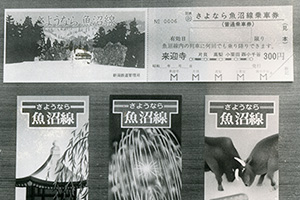

小さな機関車

魚沼鉄道の開業は1911年9月。県内の私鉄としては、北越鉄道(現在のJR信越線)に次ぐ古さである。当時はまだ上越線が開業していなかった。信越線の来迎寺から小千谷を経て、北魚沼、中魚沼、南魚沼との間を結ぶ路線は、旅客と貨物の両面で重要な役割をになった。前年の1910年に軽便鉄道法が施行され、魚沼線は軽便鉄道の全国第1号として認可を受けた。路線が短かったため、軌間1067ミリの狭軌より軽便鉄道がふさわしいとの判断があったという。当時、機関車は2台あり、うち1台はドイツのオーレンスタイン・コッペル社製の蒸気機関車で7.3トンだったと、1984年の新潟日報にある。写真は同年の中越版連載「さようなら魚沼線」第2回から転載。

-

華やかな時代

魚沼鉄道の蒸気機関車の汽笛は「ピーッ」というかん高い音だった。開業当初から客車3両、貨車2両をけん引する「混合列車」だった。魚沼地方の女性たちが紡績工場の工員として県外に働きに出る時に乗ったり、沿線に当時あった陸軍の工兵大隊の兵士が乗ったりしたほか、コメやイモなどの農作物、繊維製品、発電所建設の資材、げた用の桐材、米菓など多種多様な物資を運搬した。開業から8年の1919年には、1日の旅客680人、貨物100トンを記録したという。全国でも有数の成績だったらしい。写真は軽便時代の「ハ2号 3等客車」。県立自然科学博物館で保存、展示されている(1984年の中越版連載「さようなら魚沼線」第4回から)

-

1両編成の悲哀

魚沼線の歴史を振り返ると、大正時代の大繁盛を除いて後半は赤字に苦しむ日々が続くのだが、赤字路線ゆえに列車の編成は短く、その結果、通学時間帯には大都会並みのすし詰め状態となってしまうのだった。写真は1966年2月25日の新潟日報に掲載されたもの。西小千谷駅を午後4時39分に出る来迎寺行きは、定員85人の1両編成。下校する高校生250人ほどが乗る。着ぶくれる冬は大変である。混雑しすぎて窓ガラスが割れることもあったという。この1年前まで、朝の通勤・通学時間帯も1両編成だったが、地元の陳情で1両増結され、2両編成となった。しかし夕方は1両のまま。この年の4月には、2年前に新設された小千谷西高校に3学年すべてがそろうことになり、さらに混雑度が増すのは必至。関係者が近く陳情する、と記事は伝えている。

-

西小千谷駅

写真は1975年ごろの西小千谷駅。駅長と助役の2人体制である。1日の乗降客は約400人で、3分の2は高校生だった。当時の魚沼線は原則1日に4往復、計8本が走っていた。国鉄の赤字路線の中でもワースト5という現状を少しでも改善しようと、駅員は努力した。旅行業者とタイアップして団体旅行を企画したところ、これが人気を呼んだ。例えば粟島への旅に80人、東京観光には150人もの客を集めた。このほか、指定券の予約を電話で受け付けたことも増収につながったと、75年12月24日の新潟日報(朝刊)は報じている。

-

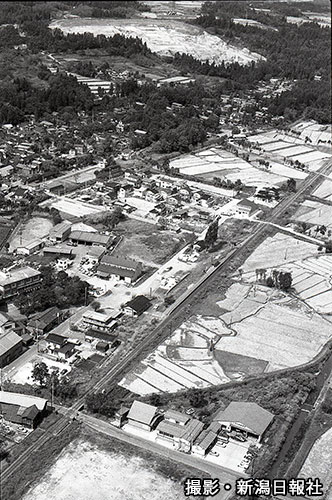

空から見ると

1982年の夏、航空機から撮影した西小千谷駅である。写真連載「続 空からこんにちは 駅のある風景」に掲載された。1911年に県内2番目の私鉄として開業した時の駅舎は信濃川左岸にあった。その名も「小千谷駅」。魚沼からの人や荷は、川を下って小千谷に到着。ここで鉄道に乗り換えて信越線の来迎寺へと向かった。営業成績は全国でも屈指だったが、20年の上越線開業で衰退。22年には国有化され、32年には「西小千谷」に改称。戦中、鉄道は営業休止に追い込まれた。戦後の54年に復活、西小千谷駅もこの地に移転・開業したのだった。76年に駅の旅客業務は民間に委託された。1日の乗降客は約300人にまで減少。しかし「夏休みともなると、柏崎方面への海水浴客でにぎわう」との駅員の談話が紙面に載っている。見出しは「セミしぐれる のどかな終着駅」。少し寂しい夏のひとこまだ。

-

片貝駅の秋

1982年の秋。これも連載「空からこんにちは」の写真である。現在は「四尺玉」で知られる大花火の地元、小千谷市の片貝。当時の記事では「三尺三寸の大花火」と表現されている。宿場町の歴史があり、鉄道が開業したころは、旅籠(はたご)が4、5軒あったという。「隣の来迎寺には芸者が50人もいるにぎわいで、片貝の男たちが軽便で毎晩通ったそうです」と、その昔を語る人もいた。大正末には製菓会社が創業、貨物輸送が増えた。戦後になると、さらに1社、製菓会社が駅前に進出した。貨物の8割は菓子、残りはげたの材料になる桐の木が県外へと運ばれた。

-

最後の冬へ

1984年4月1日に廃線されることになった魚沼線。その4カ月前の83年11月、新潟日報は朝刊で写真特集を掲載した。見出しは「魚沼線にさびしく雪舞い 最後の冬が...」。この写真は、魚沼線に並行する主要地方道「長岡・片貝・小千谷線」を走るバスである。沿線住民の多くは鉄道からバスへとくら替えした。

-

線路の終点

西小千谷駅の構内にある線路の終点。当初は、十日町方面まで延びる計画もあったとか。ぬれたレールと砂利。枕木の間から雑草が顔をのぞかせている。駅ホームに見えるのは気動車で、写真右から傘をさして歩く2人は、おそらくこの列車に乗るのだろう。

-

車内の会話

来迎寺から片貝まで向かうという男性が、車掌と会話している。車内の人影はまばらだ。窓外には初冬の田園風景が流れていく。暖房が効いたボックス席で男性はたばこを1本、手にしている。窓際のテーブルの下には灰皿がある。時代は昭和だった。

-

ゼロ番線

先月に続いて、廃線4カ月前の写真特集から。これは来迎寺駅の0番線ホームの風景。2両編成の気動車が待機している。写真説明によると、「出発間際になってもホームに人の姿が見えない」とある。このまま乗客ゼロで出発したのだろうか。

-

待合室

もう1枚。西小千谷駅の待合室風景である。駅事務室の時計は午後1時35分を指している。きれいに掃き清められた室内にはチリひとつ落ちていない。朝夕は通勤、通学の人たちでにぎわう駅も、日中は閑散としている。「きっぷうりば」の窓口の上には「指定券の発売時間 10時から19時まで」の文字が。その横には「団体旅行ご案内」の掲示板が見える。沿線の人たちにとって、身近な駅で指定券を買ったり、旅行の申し込みをしたりできるのは、便利だっただろう。鉄道がなくなるということは、列車が走らなくなること以外にも、大小さまざまな影響がある。

-

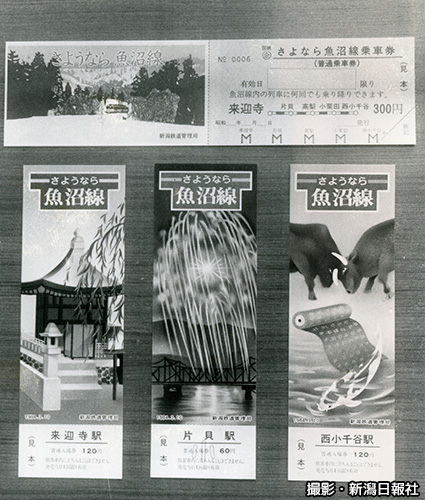

さよなら切符

廃線まで残り3週間ほどになった1984年3月10日、国鉄は記念入場券3枚1組(300円)と、フリー乗車券(300円)を発売した。入場券の絵柄は、小千谷の錦鯉、片貝の花火、越路町の宝徳稲荷の3種類。後に、片貝の花火の図柄として使われたのが長岡の花火であることが判明し、片貝の人たちからクレームが出たため、増刷分で正しい絵柄に訂正した。