蒲原鉄道

-

昼間の車内

これは1966年9月2日の新潟日報夕刊に掲載された写真。朝夕は通勤通学の客が多いはずだが、撮影時間帯は昼間で、女性客が目立つ。運転席付近には子どもの姿が見える。昼下がりの車内の、のんびりした空気が伝わってくるようだ。この年の6月、蒲原鉄道に並行して走る主要地方道の舗装工事が完了した。それまで電車を使っていた客の一部が自家用車やバイク、自転車に切り替えた結果、鉄道利用者が1割ほど減ったと、夕刊の記事は伝えている。

-

車庫で待機1

1967年8月26日から29日にかけて下越地方は豪雨に襲われた。「8・28水害」、後に「羽越水害」とも呼ばれる大きな災害が各地で発生した。蒲原鉄道では、村松町(当時)高松の鉄橋が流された。このほか、線路に土砂が流れ込んだり、機関車や車両、変電所の変圧器などが水をかぶるなど、大きな被害があった。復旧費用は約1350万円に上ると新潟日報は伝えている。当時の法制度では、私鉄の災害復旧に対する政府からの補助はなく、蒲原鉄道は金融機関からの融資を受けて復旧に取り組んだ。写真は、村松―加茂間が不通になったため車庫で待機状態が続く車両。67年9月11日の新潟日報に掲載された。撮影は9月、場所は村松駅構内と推察される。

-

車庫で待機2

前掲の写真の別アングル。木製の電柱や、木造の小屋(写真左方)など、昭和の雰囲気が画面から伝わってくる。

-

木のホーム

この写真は1970(昭和45)年6月6日の新潟日報「下越版」に掲載された。写真説明は「運賃が値上げされる蒲原鉄道電車」とあるだけで、撮影場所は不明。よく見るとホームは木製である。1967(昭和42)年の8月末に「羽越水害」に遭い、さらにその2年後の8月にも大きな水害で鉄道設備に深刻な被害が出たことから、これは復旧途上の仮設ホームの可能性がある。会社は、度重なる災害とモータリゼーションの進展で、厳しい経営を強いられていたことから、運賃値上げに踏み切った。記事は値上げの背景を伝えている。

-

運賃アップ

前述の記事に使われた写真は1枚だけだが、取材の過程では何枚かの写真が撮影されている。これはその1枚。駅ホームの外れに踏み切りがある。ホームの上で親子が電車を見送っている。あるいは出迎えている場面かもしれない。カメラがぶれているため読み取りにくいが、手前の電車は「モハ71」。サボには「五泉―村松」とある。車内にはそれなりに多くの客が乗っているように見える。1970年6月12日の値上げで、五泉―村松間はそれまでの40円から10円アップして50円になった。

-

赤字と闘う

1971(昭和46)年1月16日の新潟日報地域版に載った写真。村松駅だろうか。経営環境は厳しく、70年度の一日当たりの乗客数は4月から12月までの平均で7122人だった。営業部は「健全経営のためには、この倍以上の乗客が必要だ」とコメントしている。同社は経営安定の一助にと、沿線にある冬鳥越(ふゆどりごえ)スキー場にリフトを設置したり、スキーハウスを開いたりと、さまざまな努力を重ねた。

-

一号電車

1977年3月6日の新潟日報に掲載された写真。撮影年月日は不明。注釈に「複写写真」とある。原本となる写真の詳細は確認できていない。記事は蒲原鉄道の現状を紹介するものだった。「一号電車」の写真説明を要約すると「一号電車とは旧称号デ1、デ2の2両で、大正12年10月、蒲田車両製造。デ1号は昭和27年に廃車。デ2号はモハ1と改番されたが、昭和29年に廃車。車体は工場の作業場として残っている」。写真は廃車になる前のデ1(あるいは)デ2ということになるが、万国旗が飾られているのは何かの記念日なのだろうか。

-

村松駅

味わい深い建物である。大型スーパーマーケットの進出計画を伝える記事(1977年7月15日付)用に撮影された。(実際に掲載されたのは、別の角度から撮った写真)。この駅舎は蒲原鉄道の開業に合わせ1922年に建設された。撮影した時点で既に55年の歳月を経ていたわけで、老朽化は否めないが、屋根の形にも、両開きの窓のデザインにも風情がある。

-

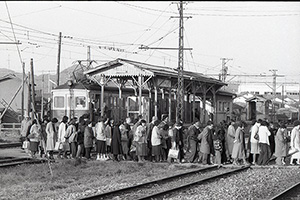

乗り換え風景

1979年12月23日の新潟日報に掲載された五泉駅の風景。記事の見出しは「三たび挑戦 夢の直通列車」。当時、蒲原鉄道から国鉄に乗り換える乗客は1日に500人ほどだった。村松在住の利用者に「乗り換えが不便」との声は根強く、新潟まで直通の列車を走らせようという計画が再三浮上した。しかし、工事費用などの壁は厚く、実現には至らなかった。

-

60周年記念

1923(大正12)年に開業した際に建てられた村松駅舎は、道路拡幅に伴って1980年に取り壊されることになっていた。高校時代に蒲原鉄道で通学していたという男性が駅舎を買い取り、旧安田町(阿賀野市)に移築。その後、私設の「安田民俗資料館」として活用された。敷地内には蒲原鉄道で走っていた車両も展示された。残念ながら現在は閉鎖されているが、文化財としての価値は捨てがたい。

-

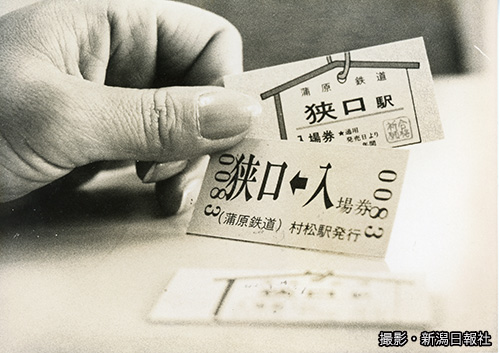

合格祈願

加茂市の狭口(せまぐち)駅は無人駅で、本来、入場券はないのだが、「狭い口に入る」→「難関突破」ということで、受験シーズンに合わせて蒲原鉄道が1981年から売り出した。初年は1000枚を印刷したところ予想を上回る売れ行きで1000枚を追加した。写真は、2シーズン目を迎えた1982年の2月15日付夕刊に掲載されたもの。デザインが一新され、入場券の「入」の字が大きく強調されている。1枚100円で、中学生、高校生が買い求めたという。

-

3シーズン目

前の年、1982年の新デザインは好評で6000枚も売れたという。気をよくした蒲原鉄道は3シーズン目の83年には狭口駅に神棚を設け、村松の本社近くの菅原天満宮から授かったお札をまつった。この年に発売したのは入場券(100円)、キーホルダー付き入場券(300円)、入場券付き絵馬(500円)の3種類。写真は83年2月1日付夕刊に掲載された狭口駅の神棚。

-

音楽列車

1983年4月12日の新潟日報に掲載された写真。翌年には加茂―村松間が廃止されることになっており、加茂市のアマチュアフォークグループが呼びかけて、4月10日に車内コンサートが実現した。演奏する側として、五泉市、村松町、新潟市、長野県からも約90人の参加者があった。聴衆は140人に達し、3両編成の特別列車は満員となった。フォークソング、合唱、詩の朗読と、盛りだくさんのプログラムが組まれ、加茂―五泉間を往復する約4時間のミュージックトレインは大成功に終わった。

-

宴会列車

「音楽列車」から約2カ月半後の7月1日。今度は県立加茂農林高校同窓会の村松支部が村松―加茂間に「宴会列車」を仕立てた。「つつがなく卒業できたのは蒲原鉄道のおかげ」「懐かしの通学列車よ、さようなら」という趣旨だった。「終戦直後はノンビリしていて、乗り遅れても、走ると次の駅で追いついた」「雪でスリップした電車を押した」などというエピソードを語り合いながら、60人近い参加者はジョッキを重ねる。往路は校歌や応援歌を歌ってにぎやかだった車内も、復路は別れの寂しさにしんみりと…そんな光景を1984年7月2日の新潟日報は伝えている。

-

旧村松駅舎

1923(大正12)年に開業した際に建てられた村松駅舎は、道路拡幅に伴って1980年に取り壊されることになっていた。高校時代に蒲原鉄道で通学していたという男性が駅舎を買い取り、旧安田町(阿賀野市)に移築。その後、私設の「安田民俗資料館」として活用された。敷地内には蒲原鉄道で走っていた車両も展示された。残念ながら現在は閉鎖されているが、文化財としての価値は捨てがたい。

-

レール文鎮

1985年3月末に予定される加茂―村松間の廃線が近づき、蒲原鉄道はさまざまな「廃線記念品」を用意した。この写真は、2月7日付の新潟日報朝刊に掲載されたもの。レールを厚さ8ミリにスライスして文鎮に仕上げた。記事によると、村松駅員が業務の合間に加工し、ひとつ1500円で1000個を売り出した。文鎮の上方に映っているのは、沿線6駅の入場券セット(720円)。このほか冬鳥越駅発行の旧キップ(500円)も販売された。

-

園児を招待

加茂―村松間の廃線まで約2週間。蒲原鉄道は3月中旬から下旬にかけて、村松町と加茂市にある保育園の園児を「お座敷列車」に招待した。1985年3月15日付の新潟日報によると、子どもたちは、造花などで飾られた車内でおおはしゃぎ。村松-加茂間を往復する2時間の旅を楽しんだ。写真は紙面に掲載されたものとは別カット。ふるさとの鉄道で過ごした短い時間は、どんな思い出として残っただろう。

-

サヨナラ列車

1985年4月1日付の新潟日報に掲載された1枚。記事によると、蒲原鉄道の「サヨナラ列車」は加茂駅を定刻より35分遅れて午後3時14分に出発。4両編成の特別列車には約600人が乗り、一駅ごとに記念撮影するためにダイヤ通りには走れず、300人あまりのファンがカメラを構えて待ち受ける村松駅に着いたのは午後4時17分。村松甚句の太鼓に出迎えられた。同じ日に、弥彦線の東三乗-越後長沢間も廃止となり、寂しい春となった。

-

消えるレール

1985年3月31日をもって廃止された加茂―村松間(17.7キロ)では、その後、レールなどの撤去作業が進んだ。この写真は同年10月3日付の新潟日報朝刊に掲載された1枚。写真説明には「加茂市猿毛の日吉橋付近」とある。記事によると、加茂駅構内の引き込み線を含めて、軌道敷上にあったレールなどは、都内の専門業者に約1千万円で売却されたという。

-

おさかな電車

これは1989(平成元)年4月6日の新潟日報朝刊に掲載された写真。五泉―村松間(4.2キロ)にこの春、「おさかな電車」が登場した。4月末にオープンする淡水魚水族館をPRするために、車体をブルーに塗り替え、村松町特産のコイやアユ、ヤマメなどの魚を描いた。

-

跡地でゴルフ

加茂市の旧冬鳥越停車場前の斜面は、電車が走っていた時代から、ゴルフ練習場兼スキー場として使われてきた。加茂―村松間の廃線から10年。新潟日報の連載記事「95 駅の夏」の第6回(1995年8月3日)では、ゴルフ練習場でボールを打つ親子の姿が紹介された。この写真からは、鉄道の思い出を探ることができるものは見つからない。

-

五泉駅にて

新潟日報の写真データベースによれば、この写真は1997年9月22日の新潟日報「別刷」用に五泉駅構内で撮影されたものだが、紙面で確認することができなかった。日差しを浴び、ひっそりたたずむ無人の車両には、「五泉―村松」「ワンマン出入口」などのプレートが見える。同日付の朝刊スポーツ面を見ると、前日は大相撲秋場所の千秋楽。貴乃花が優勝決定戦で武蔵丸を破り、優勝を決めたことや、プロ野球セ・リーグで、ヤクルトがマジック5になったことなどが報じられている。ちなみに当時は橋本龍太郎政権だった。

-

廃線が迫る

1998年8月1日、新潟日報は、蒲原鉄道が翌年をめどに村松―五泉間を廃止する方針を五泉市と村松町(当時)に伝えたと報じた。写真はその記事に添えられたもので、村松駅構内で前日の7月31日に撮影された1枚。

-

レール祭り

1999年10月3日のラストランを控え、蒲原鉄道はこれに先立つ9月26日に「創立77周年・かんてつレール祭り」を開くことになった。この写真は、レール祭りに「主役」として登場する電気機関車「ED1」。祭り開催を知らせる記事(9月4日付)に掲載された。当時、ED1は全国で3両ほどしか残っておらず、蒲原鉄道でも除雪などの時にしか走らない文化財的な貴重品。ずんぐりとした外観が印象的である。

-

勢ぞろい

蒲原鉄道の廃線まで残り1週間。1999年11月26日に開かれた「レール祭り」の一コマ。現役の電車が村松駅に勢ぞろいしてファンを楽しませた。(9月29日付「新潟日報」の蒲原鉄道特集に掲載)

-

特別編成

同じく「レール祭り」で運行された特別編成の列車。電気機関車ED1が電車を引っ張っている。踏切には、カメラを構えるファンのほか、赤ちゃんをおんぶした女性や、お年寄りの姿も。地域の暮らしに深く結びついてきた鉄道に、別れを惜しむ温かい視線を注いだ。

-

ラストラン

1999年10月3日、蒲原鉄道は鉄道運行77年の歴史に幕を下ろした。ラストランとなったこの日は、ファンの心模様を映すような「涙雨」。4日付「新潟日報」によると、3日は19往復の全列車を3両編成に増結。最終列車はさらに機関車を連結し、4両編成で村松駅を午後9時5分に出発。五泉駅では市主催のお別れセレモニーが開かれた。写真は3日昼間の村松駅構内の様子。

-

貨車保存へ

廃線の翌2000年4月14日、村松駅構内で保管されていた貨車5両が、和歌山県に向けて旅立った。引き取ったのは、各地の鉄道遺産を保存する活動を続けている「ふるさと鉄道保存協会」(和歌山県)。有田鉄道の金屋口駅構内で保存されることになった。保存協会の会長、笹田昌宏さんや、副理事で鉄道博物館学芸員でもあった岸由一郎さんらを中心に、地元ファンも加わって、貨車以外の車両の保存活動も展開された。写真は5両のうちの「ワ11」「ワ12」(右後方)。「ワ12」は和歌山で長く展示された後、現在は栃木県真岡市の真岡鐵道「SLキューロク館」に移管された。真岡鐵道のホームページでも見ることができる。

-

最古の電車

前述した「ふるさと鉄道保存協会」の笹田さん、岸さん、地元鉄道ファンらの保存活動の中で、村松駅構内で倉庫として使われていた電車が1923(大正12)年に東京の蒲田車輌で製造された「デ2」(後に「モハ1」と改番)であることが確認された。県内で確認されたものとしては最古とされる。岸さんは「大正時代の木造電車がほぼ原型に近い形で保存されている例は極めて珍しい。この車両をこのまま解体してしまうのはあまりに惜しい」と、新潟日報夕刊(2000年4月15日付)で語った。写真は再生される前の「デ2」=2000年4月14日

-

救われた電車

関係者は「モハ1」保存に向けて、署名活動などを展開した結果、既に蒲原鉄道から協会への譲渡が決まっていた「モハ61」と共に、保存されることになった。写真は再生作業が始まった「モハ1」(後方は「モハ61」)。2両は現在、冬鳥越で保存・公開されている。岸さんは、「くりはら田園鉄道」の保存活動で訪れていた宮城県栗原市で、2008年6月、岩手・宮城内陸地震に遭い、亡くなった。親友でもある笹田さんが2009年に出版した「あの電車を救え!」(JTBパブリッシング)を読むと、県内鉄道遺産の保存活動に対する岸さんらの功績の大きさを、あらためて思い知らされる。(蒲原鉄道シリーズ・おわり)