日本各地で、人と獣の世界の境界が徐々に消え始めている。

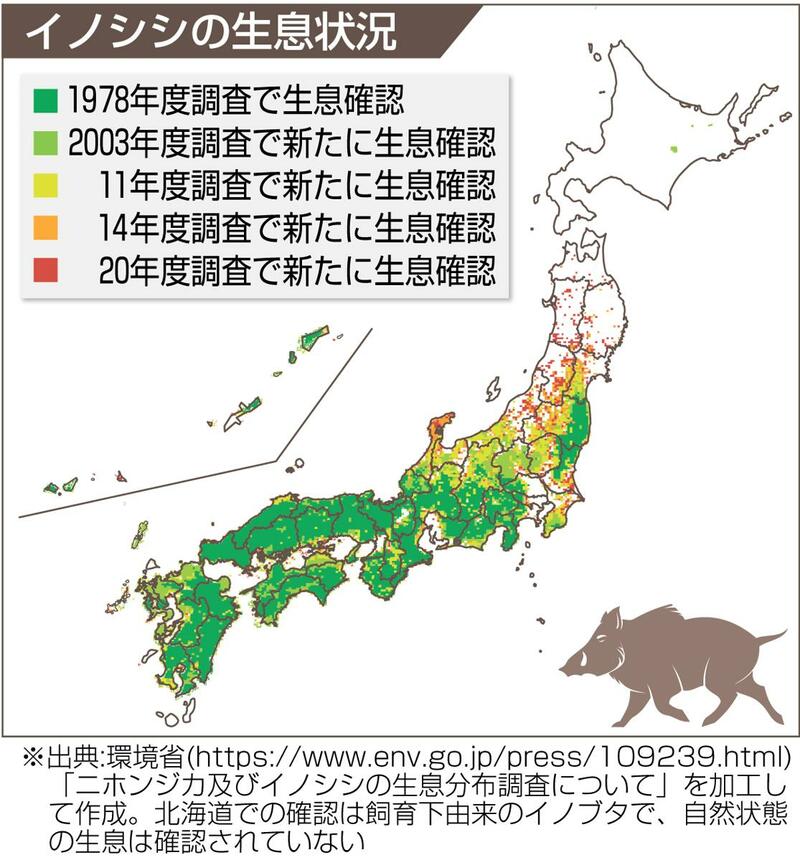

環境省は1978年から2020年の間に5回、目撃や捕獲の情報を基にしたイノシシとシカの生息分布を調査した。主に西日本で確認されていたイノシシの情報は徐々に東にも拡大。新潟県内では2000年代に入り、確認されるようになった。

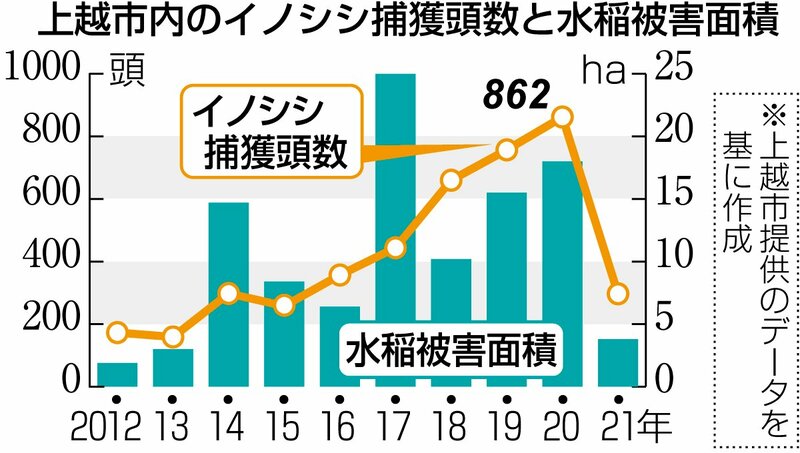

近年、新潟県内の獣類による農作物被害で最も多いのはイノシシだ。21年度の被害額は県全体で約7700万円。県内でも比較的早くから被害が確認された上越市では、水稲が踏み荒らされる被害が年々増加。17年度被害面積は過去最大の25ヘクタールに上った。

行政も被害対策への支援に乗り出し、国や上越市などは電気柵設置費用を一部補助するなどしている。効果は上がっているものの、イノシシは里山に出没し続け、20年度には過去最多862頭が捕獲された。ただ、電気柵をすり抜けるキツネやハクビシンによる被害もあり、対策は容易ではない。

各地の自治体はイノシシを捕獲したハンターに対し、地元の猟友会を通じて支援金を支給。上越市や猟友会、農協などでつくる「市鳥獣被害防止対策協議会」は独自の取り組みとして、成獣1頭1万2千円の支援金に3千円を上乗せしている。

ほかにも、農家が獣害対策をできるよう、わな猟や網猟の免許、空気銃限定の「第2種銃猟免許」の取得に対し補助金を支給するなど対策を強化している。

獣の生息域と人里との境界が曖昧になった背景には人口減少の影がある。被害に直面する現場を訪ねた。