イノシシが踏み荒らしたあぜ、食い散らかされた農作物…。中山間地の住民は、ため息交じりに口をそろえる。「昔はいなかったのに」。新潟市のど真ん中に出没するなど野生動物であるイノシシがまちなかでも目撃されるようになった。その生息域と人里との境界が曖昧になった背景には人口減少の影がある。被害に直面する現場を訪ねた。(文・川島薫、写真・永井隆司=いずれも新潟日報上越支社)=6回続きの1=

【2023/02/28】

「イノシシ撃ちに行くけど、一緒に来るけ」

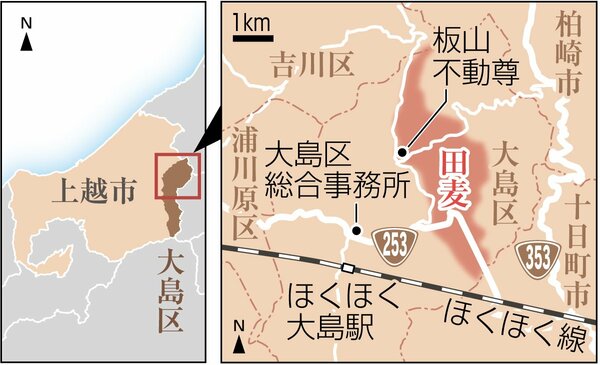

昨年12月28日の早朝、記者の携帯電話が鳴った。発信元は新潟県上越市の北陸道上越インターチェンジから東に約30キロ、柏崎市に隣接する山あいの大島区。田麦集落で長年猟をしてきた山岸賢一さん(73)からだった。

地元農家の田邊清一さん(73)の家族が、集落近くの国道を横切り山へ逃げ込む巨大なイノシシを目撃した。猟友会員の山岸さんと田邊さんで、跡を追うことにしたという。

田麦を訪れるのは昨年5月の田植え以来。新緑のパノラマが広がる集落の風景は、一面の雪景色に変わっていた。

昨年春の田麦集落の様子。新緑が広がる=2022年5月撮影、上越市大島区田麦

路肩から山の奥へと雪の上に細い溝が続いていた。溝の中には獣の足が残したくぼみが連続している。イノシシの足跡だ。「この山の中に入っていったな」。春耕のときとは違う鋭い眼光を放ち、猟銃を両手で携えた田邊さんたちの後を、恐る恐る付いていった。

息を潜めてイノシシを探す山岸賢一さん=2022年12月28日、上越市大島区田麦

かんじきを初めて履き、腰の高さ程まで積もった雪の上を歩く。幸いこの日は晴天で見晴らしは良い。前を行く2人はイノシシに感づかれないよう身ぶり手ぶりで会話する。息を殺して進む中、枝に積もった雪が陽光で解けて滴る音すらよく聞こえる。

木の陰からイノシシが不意に飛び出してくるかもしれない-。山の奥へ分け入るにつれ、緊張感は高まった。「危ないから離れて歩いてくれ」。声を潜めた田邊さんから手ぶりを交えた指示が飛んだ。

雪をかき分けて進むこと約30分。先の方で「ダーン」と、乾いた音が響いた。続いて2発目。静寂の雪山に銃声が響いて消えた。田邊さんの元に駆け寄る。「そこの木の根元にいたんだ」。田邊さんは白い息を大きくはき出した。

視線の先で、茶色い毛に覆われた巨大な獣が、もがくように脚をばたつかせていた。吐く息の間隔が徐々に長くなる。真っ白な雪が赤く染まり、やがて動かなくなった。

■ ■

捕獲したイノシシは体長1メートル30センチ余り。重さは推定100キロ超。田邊さんと山岸さんが牙と鼻をロープでくくり、雪の上を引きずっていった。「私も手伝います」。記者もロープを引いたが、重さのあまり転倒。役に立たなかった。

捕獲したイノシシを運ぶ田邊清一さん(左)と山岸賢一さん=上越市大島区田麦

途中、集落から助っ人が加わり、3人がかりで麓まで下ろした。材木店を営む山岸さんの自宅前まで運んだ後、ショベルカーでつるして自家消費用に解体した。

「初めてイノシシを見たのは20年くらい前かな。それまでは見たこともなかったよ」。その日の夜、小さく刻んだイノシシの肉をホットプレートで焼きながら、山岸さんがつぶやいた。

解体したイノシシのブロック肉。白く厚い脂が冬の獲物の特徴だ(田麦で捕獲された個体とは別)=上越市

野生動物が暮らす山林と接する里山はかつて農業や林業を営む人で活気にあふれていた。今や政令市新潟の古町地区にも出没するようになったイノシシだが、里山で活動する人間を恐れてめったに里に近づかなかった。

だが、林業や山間地農業の従事者が減り、人口減少と高齢化も相まって狩猟者は激減。野生動物にとって人間はさほど大きな脅威でなくなってきた。耕作放棄地はやぶと化し、身を隠して行動するには絶好の環境に変化。野生動物の行動範囲拡大を招いた。

山岸さんは集落でも一目置かれる腕利きのハンターだ。長男の真吾さん(43)とともに、毎年数十頭単位で捕獲する。

6年前の冬、山岸さんは猟の最中にイノシシに襲われた。「ここをズバーっとかまれてさ」と笑いながら自身のあごを指さした。「首をかまれてたら終わってたね」。猟がいかに命懸けか、改めて思い知った。

人と獣の世界の境界が徐々に消え始めている。「もう今は、人より動物が増えちゃって」。田麦集落のハンターも所属する猟友会東頸城支部の山岸健二支部長(76)は危機感を口にした。