深刻化する人口減少と経営悪化により、全国のローカル鉄道が存続の危機に立たされている。新潟県内では大糸線・糸魚川-南小谷(おたり)(長野県小谷村)間の存続に向けた本格的な議論が緒に就いたばかり。一方、近隣の県では新たな取り組みが既に始まっている。不採算路線の在り方を抜本的に議論する国の有識者検討会が近く、改革の方向性を取りまとめるのを前に、先行事例を報告する。(上越支社・計良草太)

福島県の奥会津地域を北上する只見川は、豊富な水量と急峻(きゅうしゅん)な地形が風光明媚(めいび)な景色をつくり出す。緑深い山あいに、真新しい鉄橋が目を引く。2011年7月の新潟・福島豪雨で損壊したが、10月に予定されるJR只見線の全線復旧に向けて再建された。

会津川口駅に停車する只見線の車両。駅から只見方面(写真奥側)は11年にわたり運休が続いている=福島県金山町

「壊れたままの鉄橋は悲しくて目を向けられなかった。執念でここまでたどり着いた」。只見駅前(福島県只見町)の旅館「只見荘」のおかみ、目黒ゆかりさん(55)は感慨深そうに語った。

新潟、福島両県を結ぶ只見線(総延長135・2キロ)は豪雨後、只見-会津川口(福島県金山町)の27・6キロが、11年間にわたって不通となってきた。

JR東日本は当初、不採算路線である同区間の復旧に難色を示していた。しかし、地元の熱意もあり、今月下旬には運行再開に向けた試運転が始まる予定だ。山間部に列車が走る音がこだまする日は、すぐそこまで迫っている。

▽自治体が“痛み”を分担

「只見線を失ったら、地域の疲弊はさらに進む。光を呼び込むためのインフラだ」。存続運動に携わってきた住民団体「JR只見線愛好会」の会長、目黒彰一さん(86)は強調する。

福島県や沿線自治体は、只見線を東日本大震災や豪雨に見舞われた地域の「復興のシンボル」と位置付け、全面復旧へ巨額の公共投資を決断した。

橋の再建も含め総額約90億円の復旧費用のうち、3分の2を県や沿線の会津若松市、只見町、金山町など17市町村が負担した。

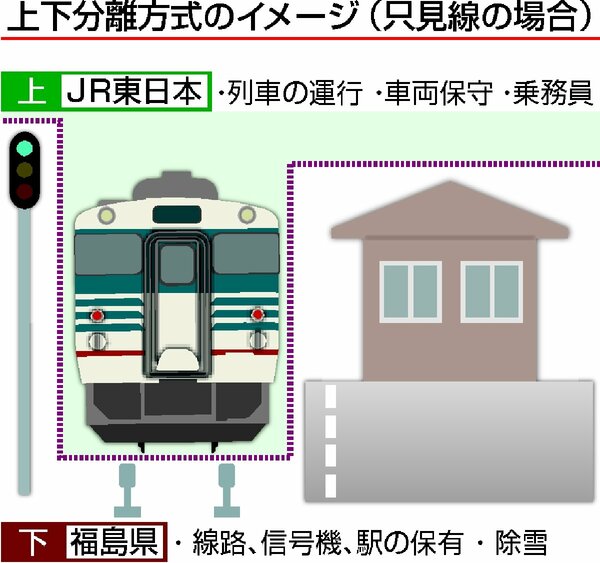

さらに、只見-会津川口間の線路やホーム、信号機などをJRに代わって県が保有する「上下分離方式」を導入。年間約3億円に上る維持管理費は、県と地元自治体が賄うことになった。

同区間の輸送密度(1日の1キロ当たりの平均乗客数)は、被災前の10年度で49人。大糸線の同年度150人を大きく下回る。人口減に歯止めはかかっておらず、投資分の回収は見通せない。

それでも上下分離に踏み切った理由について、福島県の只見線再開準備室は「被災前から不採算路線で、全面復旧しても需要を増やすことは難しいが、地方創生の起爆剤としたい」と話す。

県と自治体が“痛み”を受け入れることで、運行再開に難色を示していたJR東を翻意させた。只見町地域創生課の角田祐介主任主査は「路線が途切れたままだったら、残りの区間もなし崩しで廃止されたかもしれない」と指摘した。

▽バスと比べ利便性は?

鉄道再開に複雑な思いを抱く住民たちもいる。

只見線の運行休止中、住民たちの足代わりとなってきたのが代行バスだ。定員は約20人で、金山町の川口高校に通う生徒や会津若松方面に通院する高齢者が主に利用。学校の前に停留所も新設され、利便性はむしろ高まっていた。

代行バスは現在1日6往復半を運行しているが、10月の全面復旧後は3往復に半減される。高校前や鉄道駅の無い集落に新設された停留所は廃止される。

只見線の運休区間を走る代行バス。左奥には新潟・福島豪雨で壊れ、再建された鉄橋が見える=福島県金山町

川口高2年の生徒(16)は「駅から学校まで余計に歩かなければいけない。雪がすごい冬を考えると憂鬱(ゆううつ)だ」と声を落とす。

会津川口駅前の飲食店や商店では、バスを待つ観光客が増えていた。食堂「おふくろ」を営む長谷川千鶴さん(65)は、「全線復旧したら、駅に降りる人が逆に減ることも考えられる」と不安を口にした。

◆「上」と「下」を分ける分離式とは?

新潟県では採用見送り

上下分離方式は列車の運行を「上」、線路や施設の維持・管理を「下」と位置付け、「上」をJRや第三セクターなどの鉄道会社、「下」を地元自治体などが担う運営方式だ。

鉄道会社の経営負担を軽くするメリットがあり、東北新幹線の並行在来線の青い森鉄道(青森県)や、9月に開業する西九州新幹線と並行するJR九州の長崎本線(佐賀、長崎県)などで採用されている。

新潟県では、2015年の北陸新幹線開業を控え、JRから経営分離される北陸本線と信越本線の運営方式が議論になったが、泉田裕彦知事時代の新潟県は10年、「運行会社の経営責任を明確にする」などとして、上下分離の採用は見送った。

これにより、上越地域の両線を引き継いだえちごトキめき鉄道(上越市)は、列車運行と施設管理のいずれも担う「上下一体方式」となり、コスト増大の要因の一つとなっている。

一方、大糸線を巡っては、新潟、長野両県や糸魚川市など沿線自治体は「あくまでもJR西日本による運営の継続」を求めている。

線路や送電施設の維持・管理には巨額の費用が必要となるため、上下分離に対しては、専門家の間から「本来なら鉄道会社が負担すべき費用を自治体に付け回している」との批判も出ている。

新潟県は「感染禍からの回復途上であり、いまは運営方式を議論するよりも、利用促進に取り組む段階だ」としている。