NHK連続テレビ小説「虎に翼」の主人公のモデルで、日本の法曹界史上初の女性裁判所長として1972〜73年に新潟家庭裁判所長を務めた三淵嘉子さんが、仕事や育児に奮闘する女性たちへのエールをつづったエッセイを、新潟県の地元紙「新潟日報」に寄稿していました。半世紀前の「新潟日報」に掲載された三淵さんの寄稿や、新潟家裁所長就任を伝える当時の記事を紹介します。

三淵さんは、新潟に赴任経験のある財界人や有識者が新潟への思いをつづった連載「わが新潟への賀状」の筆者の一人としてエッセーを寄稿。1977(昭和52)年1月10日の紙面に掲載されました。

1938(昭和13)年に女性初の司法科試験合格者となった三淵さんは、弁護士や最高裁職員などのキャリアを経て、1949(昭和24)年、東京地裁の裁判官に就任。1972(昭和47)年には、日本法曹史上初の女性裁判所長として新潟家庭裁判所(新潟市)に赴任しました。

その後、新潟から浦和家裁(埼玉県)の所長に転任した三淵さんは、新潟での仕事や暮らしを振り返るとともに、新潟家裁での調停を通じて感じた「新潟の女性の逞(たくま)しさ」を、エッセーで率直に語っています。新潟日報に掲載された文章を当時のまま紹介します。

そんな夫に愛想をつかした妻は、財産分与も子供の養育料もいりません、子供は私が引き取って育てますというのです。手に職があるわけでもない家事専業の妻が、別れた後どうして暮らしを立てていくのかしら、と案ずる私の杞憂(きゆう)など吹きとばすだけの生活力を、彼女らは持っているようでした。

〈新潟では杉の木と男の子は育たぬ〉という格言を聞いたとき、私は余りにも逞しい母親の陰で、乳離れができ損なった弱い夫の姿を思い出したものです。新潟の女性の逞しさはすばらしいと感嘆していますが、男の子を逞しく育てる母こそ、本当に人間としてもすばらしいと思うのです。

三淵さんは南国シンガポールの生まれ。雪国での仕事や暮らしは初めてでしたが、「忘れ難い楽しい日々」とつづっています。エッセーでは厳しい冬と闘いながら暮らしを営む新潟県人の逞しさや、寡黙だけど誠実な県民性にも触れています。

初めて組織のトップに立つ重圧もあったと想像できますが、「新潟の生活は幸せだった」と振り返ります。

三淵さんの生涯をまとめた「三淵嘉子の生涯」(佐賀千惠美著、内外出版社)によると、1年4カ月の新潟赴任中、県内各地の名所旧跡やお祭りを訪れ、プライベートも充実した日々を送ったそうです。

戦前と戦後を通じて、女性差別など世の中の理不尽と闘い続けた三淵さんにとって、雪国・新潟は、ほっと息をつける温かい場所だったのかもしれません。

◆「司法界にもウーマンパワー」

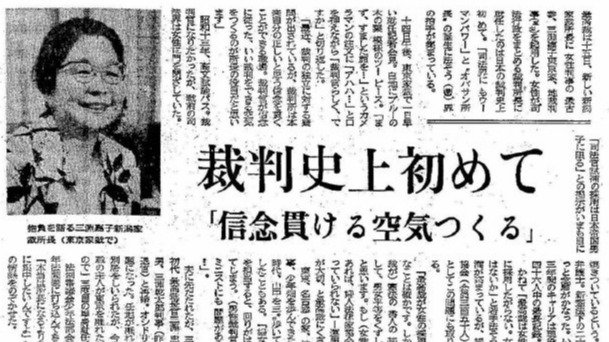

1972(昭和47)年6月14日には、新潟家裁所長に就任した三淵さんの記者会見が開かれ、翌15日の新潟日報には「司法界にもウーマンパワー」と会見の様子を伝える記事が掲載されています。

会見で三淵さんは...