信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている際の車の一時停止率を日本自動車連盟(JAF)が毎年発表している。新潟県では年によって変動がある中、隣の長野県は9年連続1位だ。新潟日報社が信濃毎日新聞社(長野市)と協力し、新潟、長野の両市で実際に停止率を調べたところ、新潟は37・5%、長野は67・8%と差があった。新潟日報社は両県のドライバー100人にアンケートも行い、意識の違いを調べた。

- 信濃毎日新聞の記事はこちら

- 「横断歩道での一時停止率」全国ワーストの新潟、2024年の結果は…

調査は2024年11月下旬〜12月上旬、新潟市と長野市のそれぞれ中心部で、条件が近い2カ所ずつで実施。JAFが職員による横断で計測するのに対し、交通の流れを目視で集計することを基本にした。両市それぞれ約50回の横断で止まった車の割合を計測。停止率は長野市で2カ所とも65%以上だったが、新潟市では萬代橋近く(中央区)で33・8%、JR白山駅近く(中央区)で43・2%だった。

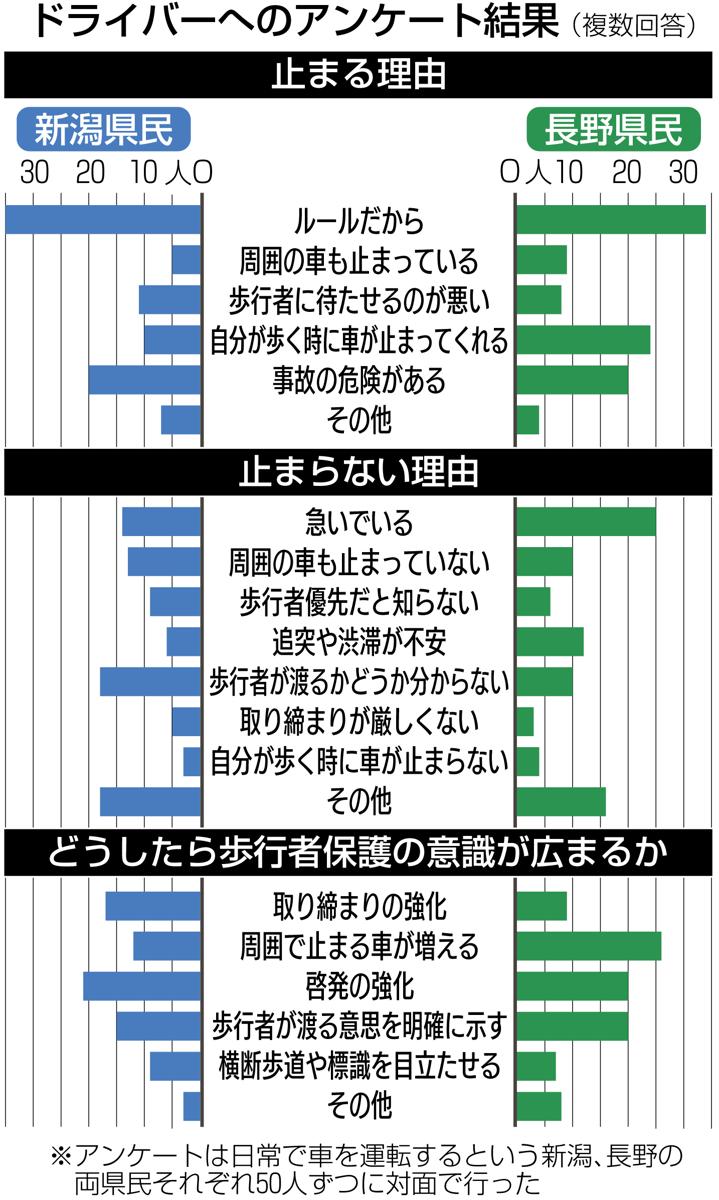

アンケートは車を運転する両県民それぞれ50人に行った=表参照=。一時停止する理由(複数回答)は両県で「ルールだから」が最多だが、次点は長野が「自分が歩く時に車が止まってくれる」(24人)、新潟は「歩行者との事故の危険がある」(20人)だった。どうしたらルールが浸透するかという質問(複数回答)には、長野で「周囲で止まる車が増える」(26人)が最多、新潟は「啓発の強化」(21人)が多かった。

横断歩道での歩行者優先の知識に差はないが、長野では、自分が歩く時の体験や、周囲の車の動きが運転時の行動に影響しているとみてとれる。

一方、一時停止しない理由(複数回答)として最も考えられるのは、長野で「急いでいる」(25人)、新潟で「歩行者がいても渡るかどうか分からない」(18人)だった。

国士舘大の寺内義典教授=交通計画=は、新潟は車の停止率が低いため、歩行者が横断歩道を渡ることに消極的になっている可能性を指摘。「『渡るかどうか分からない』と感じる原因はドライバーの側にある。車が道を譲り、歩行者が気持ちよく渡れれば、渡ろうとする姿勢もはっきりし、好循環になるはずだ」と語った。

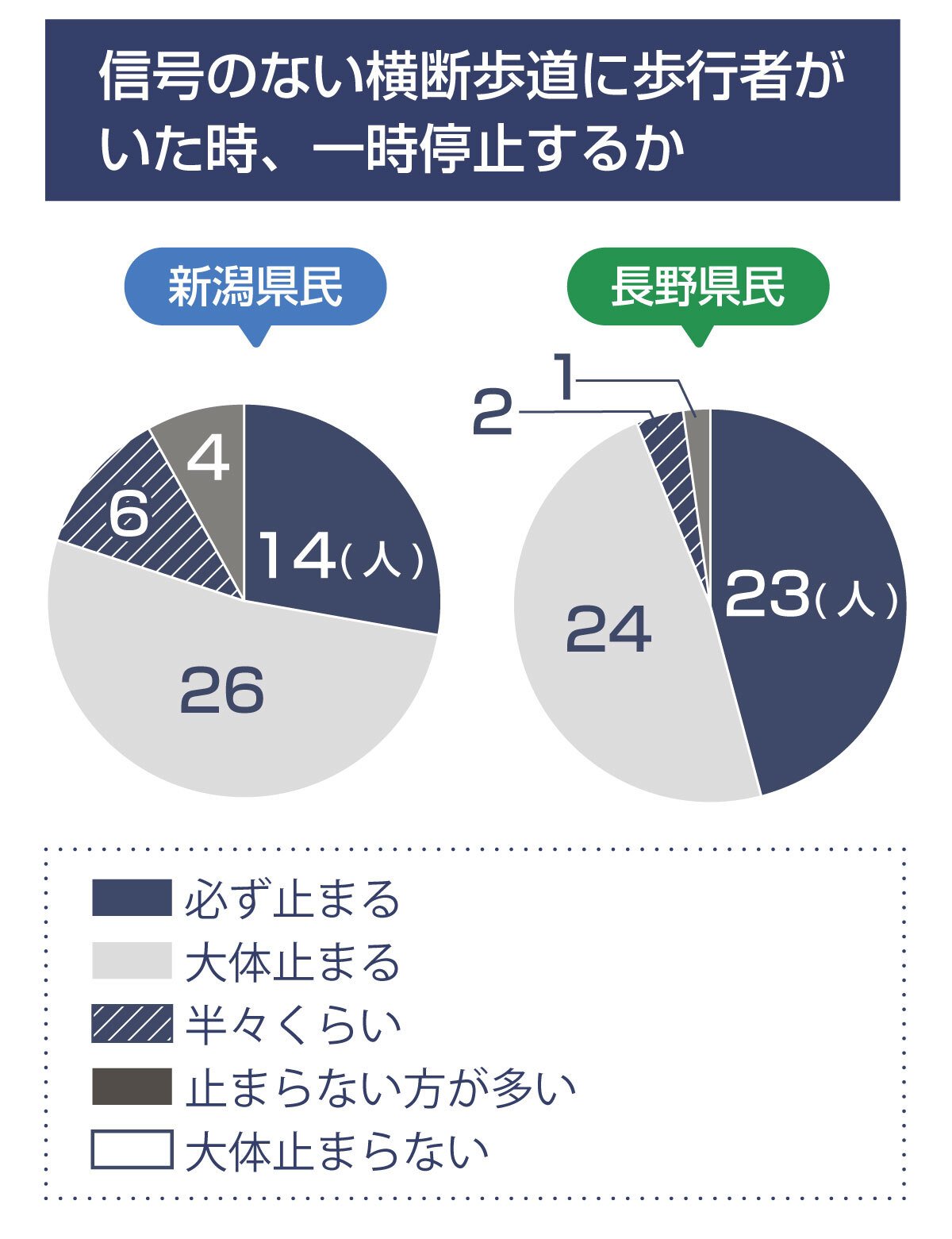

どの程度一時停止を守っているかという質問には、「必ず止まる」か「大体止まる」とした人は新潟で40人、長野で47人だった=グラフ参照=。

「教育県」の長野、新潟とは習慣の違い?

新潟日報社記者の長野ルポ

信号機のない横断歩道で車が停止し、歩行者に道を譲る割合を新潟日報社などが調べた結果、新潟市の37・5%に対し、長野市は67・8%だった。横断歩道で歩行者を優先するという意識が、身近な隣県でより浸透しているのはなぜだろうか。長野で実態を調べ、理由を探った。

全国から参拝客が訪れる善光寺に近い長野市中心部。信号のない横断歩道脇に歩行者の姿があると、大半の車が一時停止し、歩行者を先に行かせた。直前で気づいたのか、急ブレーキで止まる車、人がいなくても速度を落とす車もいた。横断歩道を意識していることがうかがえる。

日本自動車連盟(JAF)の停止率調査で、...