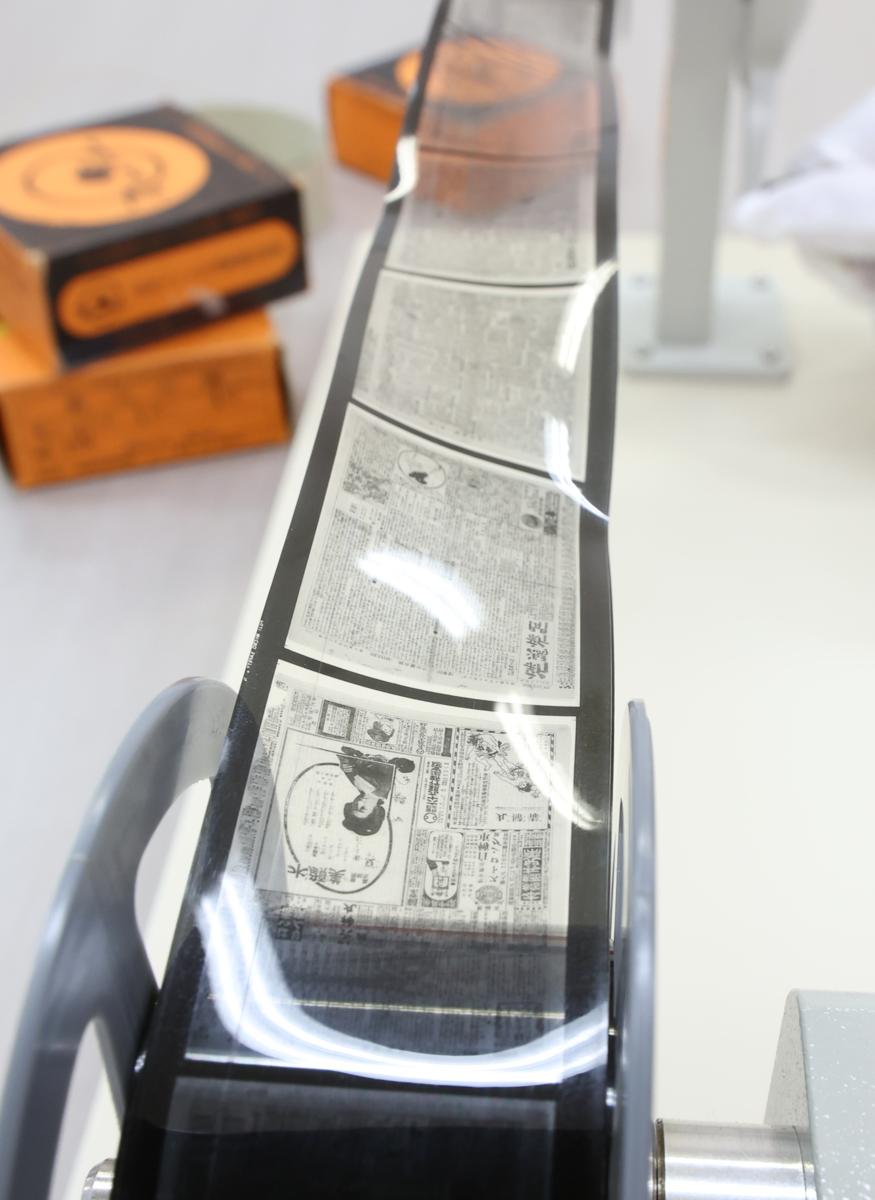

収蔵されているマイクロフィルムの状態を確認する図書館司書=新潟市中央区女池南3の県立図書館

書籍や古文書、新聞など資料の記録媒体として使用されるマイクロフィルムについて、製造大手の富士フイルム(東京)が、年内の受注を最後に生産を終了する。社会の急速なデジタル化などが要因で、マイクロフィルムで資料を保存している県内の文書館や図書館が岐路に立たされている。デジタル化を進めるためにはコストなどのハードルがあり、文書館などは資料を受け継いでいく方法を模索している。

県立文書館(新潟市中央区)は、県内の歴史的資料や県報などを縮小して収めたマイクロフィルム約4500本を所蔵する。マイクロフィルムは小型で解像度が高く、長く安全に保存できる。文書の改ざんが難しいといった優れた特徴もあり、公的資料や県史の編さんに使った際の資料などの保存で使われてきた。

文書館では、温度や湿度を適切に管理した保管庫にフィルムを収めている。副館長(54)は「時代の流れで生産終了となるが、マイクロフィルムが果たした役割は大きい。今後も県民の財産として資料を適切に管理し、後世に残していかなければいけない」と強調する。

富士フイルムは1951年に製造を開始。売り上げは2000年代初頭にピークに達したが、デジタル化の波で現在は当時の1割以下に減少した。担当者は「長く続け、頑張って継続してきた事業なだけに非常に残念だ」と肩を落とす。

新潟大学付属図書館(新潟市西区)では、主に大学教授らが研究のために集めた海外の統計や国文学の資料などのマイクロフィルム約4千点を保管する。

生産終了によって、古いマイクロフィルム資料が劣化した際の対応が課題となる。これまでは新しいフィルムに複製して資料を残してきたが、今後はデジタル媒体などでの保存を検討する必要がある。

膨大な資料の中には、...

残り1080文字(全文:1809文字)