家族以外とほとんど関係を持たない「ひきこもり」状態の人が全国で115万人以上いるとされ、社会問題化している。政府は今国会で孤独・孤立対策を推進する法案を提出する方針だ。ひきこもりは実態がつかみにくい。当事者の多くは、社会とつながりたいという意思を持っているものの、適切な支援が十分届いていないのが現状だ。新潟県内の当事者に話を聞き、支援を模索する県内外の動きを追った。(4回連載の3回目)

ひきこもりになるきっかけや苦しさは十人十色とされ、多様な支援が求められる。新潟市西区でフリースクール「ロビオキ」を運営する野口治さん(45)は「まず生きる環境をつくること」と強調する。

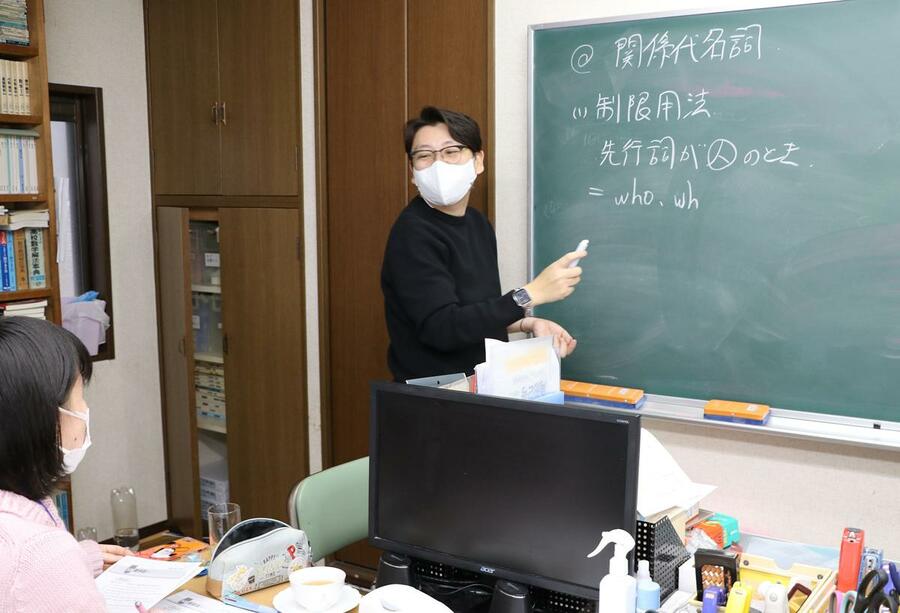

フリースクールで授業をする野口治さん。不登校の子どもたちにも向き合う=新潟市西区

3年前からホームレスや刑務所の出所者ら生活に困難を抱える人を対象に、アパートを提供する居住支援に取り組む。昨年、ひきこもりの40代男性を受け入れた。男性は就職でつまずいたことがきっかけだったという。

野口さんはフリースクールで不登校の子どもに寄り添い「生きづらさ」に触れてきた。ひきこもりを選択することを否定しない。ただ「40、50歳まで長期間ひきこもり状態で職歴がない人を支援するのはかなり難しい」とみる。親が亡くなり家庭の収入が途絶えた時に、当事者は孤立死の危機に陥ることもある。

そこで考えた事業は親が元気なうちに単身で暮らし、社会性を養おうというものだ。当事者が親と世帯分離し、生活保護を受給しながらアパートで生活。家賃は保護費の一部を当てる。野口さんは折に触れ世間話を交わし、困り事がないか確認。他の居住支援者と同様、必要に応じて支援機関につなぐ。

自宅から無理やり連れ出し問題になっている「引き出し屋」とは違うという。ともに活動する野口さんの母が、この男性と将来について1年以上話し合いを重ね入居の同意を得た。親は男性の意思を尊重した。

事務作業をする野口さん

半年以上の単身生活を経た男性は、表情が生き生きするようになるなど、野口さんの想像以上に活力を取り戻し、就労への意欲も見せてきた。野口さんは「『外に出るイコール就労』ではない。ゴールの設定はいろいろあっていい」と語る。

2011年に開設された新潟市ひきこもり相談支援センター(新潟市中央区)には年間のべ2千件前後の相談が寄せられ、訪問支援や居場所づくりなどに当たる。

親から相談を受け、当事者と顔を合わせるまで1年以上かかることもあれば、いったん相談を中断し、10年近くたって再び電話がきたというケースもある。

国は市町村にひきこもりの相談窓口の明確化を求めている。新潟市ひきこもり相談支援センターもその一つだ。だがセンター長の齋藤勇太さん(38)は「分かりやすくなることで、かえって相談に行きづらくなる人もいるだろう」とみる。「相談しやすい環境」といっても受け止め方は多様だ。

そのためセンターだけでなく「困り事を相談できるハードルを下げ、支援の選択肢を広げることが問われている」と考える。福祉関係者の研修会などに出向き、電話対応のアドバイスを行い支援者の輪を広げる。

齋藤さんは「自立した後に孤立したら意味がない」と指摘する。進路が決まった後も「ふらっと立ち寄れる場所」を用意することも求められているという。

(4回目はひきこもりを経験し、現在は支援グループで写真撮影を担当している男性の言葉から「寄り添い方」について考えます)

× ×

この連載への感想や、ひきこもりで悩んでいる当事者の方、家族、支援者の方の声をお寄せください。こちらの専用フォーム(クリックやタッチをするとページが変わります)から送ることができます。

◇ひきこもりに関する公的な電話相談窓口(相談料は無料。通常の電話代がかかります)

新潟県ひきこもり相談ダイヤル 025(284)1001(月〜金曜、午前8時30分〜午後5時。祝日、年末年始除く)。

新潟市に在住の方 新潟市ひきこもり相談支援センター 025(278)8585(火〜土曜、午前9時〜午後6時、祝日・年末年始除く)。