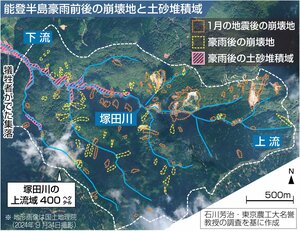

能登半島を襲った9月の記録的豪雨で流域の人的被害が最も大きかった石川県輪島市の塚田川で、斜面や岩盤が崩れて山肌がむき出しになった上流の「崩壊地」が流域面積当たり約6%と、過去30年に起きた大災害の平均の3倍に上ることが、砂防工学の専門家の調査で分かった=図参照=。土砂がたまって川がせき止められる河道閉塞が多数発生した2004年の中越地震2004年10月23日、新潟県中越地方を震源として発生した地震。旧川口町(現在の長岡市)で震度7、旧山古志村、旧小国町(いずれも現長岡市)、小千谷市で震度6強を観測した。新潟県や内閣府の資料によると、地震の影響で68人が亡くなり、4795人が重軽傷を負った。住宅の被害は計12万1604棟で、このうち全壊は3175棟、大規模半壊は2167棟、半壊は1万1643棟だった。(4%台)を大きく上回った。1月の能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。による崩壊地からの大量の土砂と倒木が豪雨を機に、一挙に下流に押し流された複合災害であることが裏付けられた。

調査したのは、土砂・流木災害研究の第一人者で、東京農工大の石川芳治名誉教授(72)。豪雨直後の9月24日か...

残り2432文字(全文:2732文字)