「佐渡金山の魅力をイラストで伝えたい!」。香川県出身で、新潟日報社のデザイン作成部署で働いている入社1年目の私(22)が、人生初の取材に挑戦しました。新潟県佐渡市の「佐渡島の金山」が世界遺産に登録されて5カ月ほど。真っ二つに割れた金山を見て「なんであんな形なんだろう」と不思議に思ったのが興味を持ったきっかけでした。初めて佐渡金山を訪問し、見たものとは…。知られているようであまり知られていない、金山をめぐる面白いエピソードをイラストを交えてお届けします。第2回のテーマは、「金山掘りは水との戦いだった!」です。

今回は、江戸時代の初期に開削された「宗太夫坑 江戸金山絵巻コース」を巡ります。ゴールデン佐渡の名畑翔さん(42)が坑道内を案内してくれました。

暗くて寒い坑道内を歩き進めると、当時の作業の様子を再現したリアルな人形たちが!その中で、長い筒のような道具を回している人形がいました。この道具は、「水上輪(すいしょうりん)」といい、坑内の水を排出するものだそう。

??人の力だけで排水できたの??

「鉱山なのになぜ水?」と思いましたが、佐渡金山の坑道は開山から100年足らずで海面下の深さに到達。採掘し続けるためには水の排出が大きな課題だったといいます。

そこで取り入れられたのが、水上輪。学者のアルキメデスが考案した、アルキメデスポンプが基となっているといわれています。名畑さんによると、たくさんの水上輪をつなげて、リレー形式で地上まで水をくみ上げていたそう。

朝も夜も関係なく交代で回し続け、24時間体制だったとのこと。「近隣の農家などに働いてもらっていた。ただ、重労働なのでなかなか来てもらえないこともあったと聞いている」と名畑さんは説明します。

展示を見ていた神奈川県在住の女性(55)も、「ブラック企業みたい」と過酷な労働環境に驚いていました。

??大量の水、人力ではもう無理…どうする??

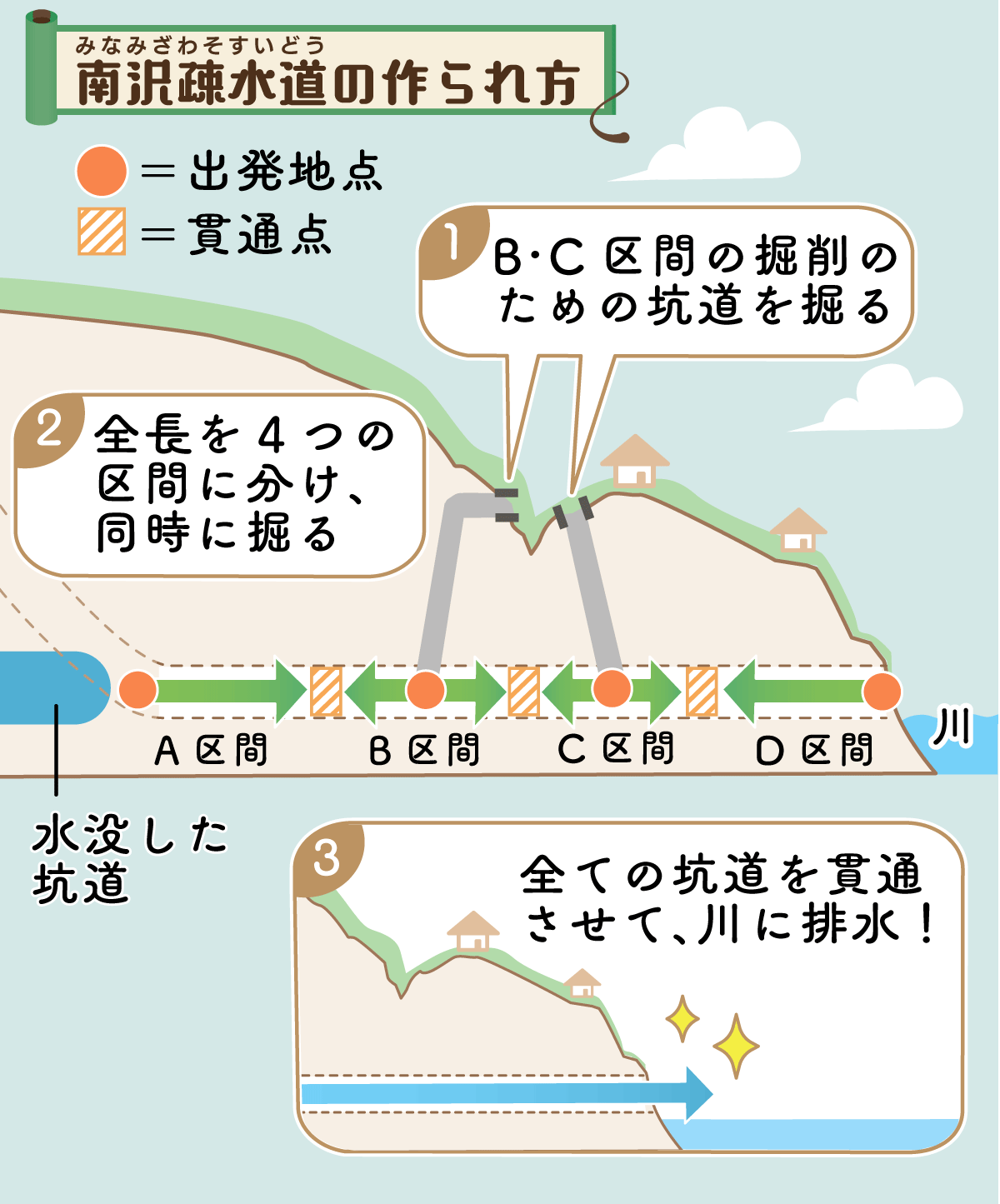

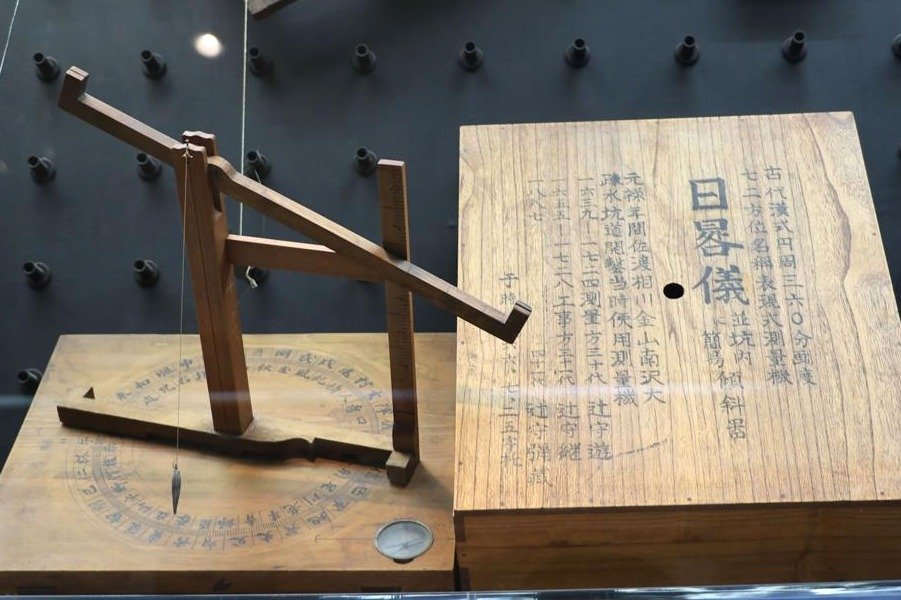

人力での排水が追いつかなくなると、次の策が編み出されました。坑道に湧き出た水を川に排出する水路を作ったのです。全長約1キロの「南沢(みなみざわ)疎水道」です。西洋の技術を取り入れ、高精度の測量器具を使って4区画を6カ所から同時に掘り進めました。その誤差はわずか1メートルだったといいます。

「南沢疎水道だけで世界遺産の価値がある」と考える学者もいると名畑さんは言います。江戸時代の技術は現在よりも劣っているのではと思っていましたが、今と引けを取らない高度な測量技術に驚かされました。

ちなみに、南沢疎水道の天井には、きれいな飾り彫りが施されています。...