旧優生保護法1948年「不良な子孫の出生を防止する」として議員立法で制定。障害や精神疾患を理由に、本人の同意がなくても不妊や中絶の手術を可能にした。96年、差別に当たる条文を削除して母体保護法に改称した。旧法を巡り最高裁は2024年7月の判決で、憲法が保障した「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」などに反すると判断した。(1948〜96年)下での強制不妊手術に対する補償法が1月17日に施行された。新潟県内でも多くの障害者らが手術を受け、配偶者や遺族らも補償の対象となる。一人でも多く救済につなげるため、補償法の周知や被害者の掘り起こしが急務だ。時間がたち被害を裏付ける手術記録などがないケースも多いが、国の審査は本人の証言や別の裏付け情報にも基づくとみられ、県弁護士会は「思い当たることがあれば、まずは相談を」と呼びかけている。

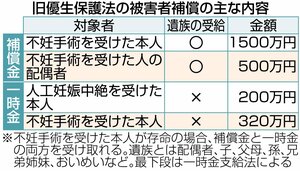

衆参両院の調査報告書などによると、新潟県では旧法下で少なくとも416件の不妊手術が行われた。補償法では被害者本人に1500万円が支払われるほか、これまで対象外だった配偶者や遺族、人工妊娠中絶を受けた人も補償されるため、該当者はさらに多いとみられる。

一方、2019年施行の一時金支給法に基づく県内の一時金認定件数は、24年11月末時点で17件のみ。県によると、県内で把握している不妊手術の個人記録は10人で、他に県内7カ所の福祉施設で計8人の手術記録が残る。それぞれと、一時金が認定された17件とが重なるかは不明だ。県への相談も88件にとどまる。

幅広い被害救済が可能となった今、さらなる被害者の掘り起こしが課題となる。市民団体「優生保護法を考える新潟の会」は県などに、補償法の周知や真相究明を要請。新潟の会の室橋春季代表代行は「今後は行政だけでなく、医療などの関係機関にも対応が求められる」と語る。

県は国の要請を受け、個人記録がある人に個別に通知する準備を進めているほか、障害者支援団体や成年後見人などへの周知も行う考えだ。...